Поэт умирал. Большие, вздутые голодом кисти рук с белыми бескровными пальцами и грязными, отросшими трубочкой ногтями лежали на груди, не прячась от холода. Раньше он совал их за пазуху, на голое тело, но теперь там было слишком мало тепла. Рукавицы давно украли; для краж нужна была только наглость - воровали среди бела дня. Тусклое электрическое солнце, загаженное мухами и закованное круглой решеткой, было прикреплено высоко под потолком. Свет падал в ноги поэта - он лежал, как в ящике, в темной глубине нижнего ряда сплошных двухэтажных нар. Время от времени пальцы рук двигались. щелкали, как кастаньеты, и ощупывали пуговицу, петлю, дыру на бушлате, смахивали какой-то сор и снова останавливались. Поэт так долго умирал, что перестал понимать, что он умирает. Иногда приходила, болезненно и почти ощутимо проталкиваясь через мозг, какая-нибудь простая и сильная мысль - что у него украли хлеб, который он положил под голову. И это было так обжигающе страшно, что он готов был спорить, ругаться, драться, искать, доказывать. Но сил для всего этого не было, и мысль о хлебе слабела… И сейчас же он думал о другом, о том, что всех должны везти за море, и почему-то опаздывает пароход, и хорошо, что он здесь. И так же легко и зыбко он начинал думать о большом родимом пятне на лице дневального барака. Большую часть суток он думал о тех событиях, которые наполняли его жизнь здесь. Видения, которые вставали перед его глазами, не были видениями детства, юности, успеха. Всю жизнь он куда-то спешил. Было прекрасно, что торопиться не надо, что думать можно медленно. И он не спеша думал о великом однообразии предсмертных движений, о том, что поняли и описали врачи раньше, чем художники и поэты. Гиппократово лицо - предсмертная маска человека - известно всякому студенту медицинского факультета. Это загадочное однообразие предсмертных движений послужило Фрейду поводом для самых смелых гипотез. Однообразие, повторение - вот обязательная почва науки. То, что в смерти неповторимо, искали не врачи, а поэты. Приятно было сознавать, что он еще может думать. Голодная тошнота стала давно привычной. И все было равноправно - Гиппократ, дневальный с родимым пятном и его собственный грязный ноготь.

Жизнь входила в него и выходила, и он умирал. Но жизнь появлялась снова, открывались глаза, появлялись мысли. Только желаний не появлялось. Он давно жил в мире, где часто приходится возвращать людям жизнь - искусственным дыханием, глюкозой, камфорой, кофеином. Мертвый вновь становился живым. И почему бы нет? Он верил в бессмертие, в настоящее человеческое бессмертие. Часто думал, что просто нет никаких биологических причин, почему бы человеку не жить вечно… Старость - это только излечимая болезнь, и, если бы не это не разгаданное до сей минуты трагическое недоразумение, он мог бы жить вечно. Или до тех пор, пока не устанет. А он вовсе не устал жить. Даже сейчас, в этом пересыльном бараке, «транзитке», как любовно выговаривали здешние жители. Она была преддверием ужаса, но сама ужасом не была. Напротив, здесь жил дух свободы, и это чувствовалось всеми. Впереди был лагерь, позади - тюрьма. Это был «мир в дороге», и поэт понимал это.

Был еще один путь бессмертия - тютчевский:

Блажен, кто посетил сей мир

В его минуты роковые.

Но если уж ему, как видно, не придется быть бессмертным в человеческом образе, как некая физическая единица, то уж творческое-то бессмертие он заслужил. Его называли первым русским поэтом двадцатого века, и он часто думал, что это действительно так. Он верил в бессмертие своих стихов. У него не было учеников, но разве поэты их терпят? Он писал и прозу - плохую, писал статьи. Но только в стихах он нашел кое-что новое для поэзии, важное, как казалось ему всегда. Вся его прошлая жизнь была литературой, книгой, сказкой, сном, и только настоящий день был подлинной жизнью.

Все это думалось не в споре, а потаенно, где-то глубоко в себе. Размышлениям этим не хватало страсти. Равнодушие давно владело им. Какими все это было пустяками, «мышьей беготней» по сравнению с недоброй тяжестью жизни. Он удивлялся себе - как он может думать так о стихах, когда все уже было решено, а он это знал очень хорошо, лучше, чем кто-либо? Кому он нужен здесь и кому он равен? Почему же все это надо было понять, и он ждал… и понял.

В те минуты, когда жизнь возвращалась в его тело и его полуоткрытые мутные глаза вдруг начинали видеть, веки вздрагивать и пальцы шевелиться, возвращались и мысли, о которых он не думал, что они - последние.

Жизнь входила сама как самовластная хозяйка: он не звал ее, и все же она входила в его тело, в его мозг, входила, как стихи, как вдохновение. И значение этого слова впервые открылось ему во всей полноте. Стихи были той животворящей силой, которой он жил. Именно так. Он не жил ради стихов, он жил стихами.

Сейчас было так наглядно, так ощутимо ясно, что вдохновение и было жизнью; перед смертью ему дано было узнать, что жизнь была вдохновением, именно вдохновением.

И он радовался, что ему дано было узнать эту последнюю правду.

Все, весь мир сравнивался со стихами: работа, конский топот, дом, птица, скала, любовь - вся жизнь легко входила в стихи и там размещалась удобно. И это так и должно было быть, ибо стихи были словом.

Строфы и сейчас легко вставали, одна за другой, и, хоть он давно не записывал и не мог записывать своих стихов, все же слова легко вставали в каком-то заданном и каждый раз необычайном ритме. Рифма была искателем, инструментом магнитного поиска слов и понятий. Каждое слово было частью мира, оно откликалось на рифму, и весь мир проносился с быстротой какой-нибудь электронной машины. Все кричало: возьми меня. Нет, меня. Искать ничего не приходилось. Приходилось только отбрасывать. Здесь было как бы два человека - тот, который сочиняет, который запустил свою вертушку вовсю, и другой, который выбирает и время от времени останавливает запущенную машину. И, увидя, что он - это два человека, поэт понял, что сочиняет сейчас настоящие стихи. А что в том, что они не записаны? Записать, напечатать - все это суета сует. Все, что рождается небескорыстно, - это не самое лучшее. Самое лучшее то, что не записано, что сочинено и исчезло, растаяло без следа, и только творческая радость, которую ощущает он и которую ни с чем не спутать, доказывает, что стихотворение было создано, что прекрасное было создано. Не ошибается ли он? Безошибочна ли его творческая радость?

Он вспомнил, как плохи, как поэтически беспомощны были последние стихи Блока и как Блок этого, кажется, не понимал…

Поэт заставил себя остановиться. Это было легче делать здесь, чем где-нибудь в Ленинграде или Москве.

Тут он поймал себя на том, что он уже давно ни о чем не думает. Жизнь опять уходила из него.

Долгие часы он лежал неподвижно и вдруг увидел недалеко от себя нечто вроде стрелковой мишени или геологической карты. Карта была немая, и он тщетно пытался понять изображенное. Прошло немало времени, пока он сообразил, что это его собственные пальцы. На кончиках пальцев еще оставались коричневые следы докуренных, дососанных махорочных папирос - на подушечках ясно выделялся дактилоскопический рисунок, как чертеж горного рельефа. Рисунок был одинаков на всех десяти пальцах - концентрические кружки, похожие на срез дерева. Он вспомнил, как однажды в детстве его остановил на бульваре китаец из прачечной, которая была в подвале того дома, где он вырос. Китаец случайно взял его за руку, за другую, вывернул ладони вверх и возбужденно закричал что-то на своем языке. Оказалось, что он объявил мальчика счастливцем, обладателем верной приметы. Эту метку счастья поэт вспоминал много раз, особенно часто тогда, когда напечатал свою первую книжку. Сейчас он вспоминал китайца без злобы и без иронии - ему было все равно.

Самое главное, что он еще не умер. Кстати, что значит: умер как поэт? Что-то детски наивное должно быть в этой смерти. Или что-то нарочитое, театральное, как у Есенина, у Маяковского.

Умер как актер - это еще понятно. Но умер как поэт?

Да, он догадывался кое о чем из того, что ждало его впереди. На пересылке он многое успел понять и угадать. И он радовался, тихо радовался своему бессилию и надеялся, что умрет. Он вспомнил давнишний тюремный спор: что хуже, что страшнее - лагерь или тюрьма? Никто ничего толком не знал, аргументы были умозрительные, и как жестоко улыбался человек, привезенный из лагеря в ту тюрьму. Он запомнил улыбку этого человека навсегда, так, что боялся ее вспоминать.

Подумайте, как ловко он их обманет, тех, что привезли его сюда, если сейчас умрет, - на целых десять лет. Он был несколько лет назад в ссылке и знал, что он занесен в особые списки навсегда. Навсегда?! Масштабы сместились, и слова изменили смысл.

Снова он почувствовал начинающийся прилив сил, именно прилив, как в море. Многочасовой прилив. А потом - отлив. Но море ведь не уходит от нас навсегда. Он еще поправится.

Внезапно ему захотелось есть, но не было силы двигаться. Он медленно и трудно вспомнил, что отдал сегодняшний суп соседу, что кружка кипятку была его единственной пищей за последний день. Кроме хлеба, конечно. Но хлеб выдавали очень, очень давно. А вчерашний - украли. У кого-то еще были силы воровать.

Так он лежал легко и бездумно, пока не наступило утро. Электрический свет стал чуть желтее, и принесли на больших фанерных подносах хлеб, как приносили каждый день.

Но он уже не волновался, не высматривал горбушку, не плакал, если горбушка доставалась не ему, не запихивал в рот дрожащими пальцами довесок, и довесок мгновенно таял во рту, ноздри его надувались, и он всем своим существом чувствовал вкус и запах свежего ржаного хлеба. А довеска уже не было во рту, хотя он не успел сделать глотка или пошевелить челюстью. Кусок хлеба растаял, исчез, и это было чудо - одно из многих здешних чудес. Нет, сейчас он не волновался. Но когда ему вложили в руки его суточную пайку, он обхватил ее своими бескровными пальцами и прижал хлеб ко рту. Он кусал хлеб цинготными зубами, десны кровоточили, зубы шатались, но он не чувствовал боли. Изо всех сил он прижимал ко рту, запихивал в рот хлеб, сосал его, рвал и грыз…

Шерри-бренди

Поэт умирал. Большие, вздутые голодом кисти рук с белыми бескровными пальцами и грязными, отросшими трубочкой ногтями лежали на груди, не прячась от холода Раньше он совал их за пазуху, на голое тело, но теперь там было слишком мало тепла. Рукавицы давно украли; для краж нужна была только наглость - воровали среди бела дня. Тусклое электрическое солнце, загаженное мухами и закованное круглой решеткой, было прикреплено высоко под потолком. Свет падал в ноги поэта - он лежал, как в ящике, в темной глубине нижнего ряда сплошных двухэтажных нар. Время от времени пальцы рук двигались. щелкали, как кастаньеты, и ощупывали пуговицу, петлю, дыру на бушлате, смахивали какой-то сор и снова останавливались. Поэт так долго умирал, что перестал понимать, что он умирает. Иногда приходила, болезненно и почти ощутимо проталкиваясь через мозг, какая-нибудь простая и сильная мысль - что у него украли хлеб, который он положил под голову. И это было так обжигающе страшно, что он готов был спорить, ругаться, драться, искать, доказывать. Но сил для всего этого не было, и мысль о хлебе слабела… И сейчас же он думал о другом, о том, что всех должны везти за море, и почему-то опаздывает пароход, и хорошо, что он здесь. И так же легко и зыбко он начинал думать о большом родимом пятне на лице дневального барака. Большую часть суток он думал о тех событиях, которые наполняли его жизнь здесь. Видения, которые вставали перед его глазами, не были видениями детства, юности, успеха. Всю жизнь он куда-то спешил. Было прекрасно, что торопиться не надо, что думать можно медленно. И он не спеша думал о великом однообразии предсмертных движений, о том, что поняли и описали врачи раньше, чем художники и поэты. Гиппократово лицо - предсмертная маска человека - известно всякому студенту медицинского факультета. Это загадочное однообразие предсмертных движений послужило Фрейду поводом для самых смелых гипотез. Однообразие, повторение - вот обязательная почва науки. То, что в смерти неповторимо, искали не врачи, а поэты. Приятно было сознавать, что он еще может думать. Голодная тошнота стала давно привычной. И все было равноправно - Гиппократ, дневальный с родимым пятном и его собственный грязный ноготь.

Жизнь входила в него и выходила, и он умирал. Но жизнь появлялась снова, открывались глаза, появлялись мысли. Только желаний не появлялось. Он давно жил в мире, где часто приходится возвращать людям жизнь - искусственным дыханием, глюкозой, камфорой, кофеином. Мертвый вновь становился живым. И почему бы нет? Он верил в бессмертие, в настоящее человеческое бессмертие. Часто думал, что просто нет никаких биологических причин, почему бы человеку не жить вечно… Старость - это только излечимая болезнь, и, если бы не это не разгаданное до сей минуты трагическое недоразумение, он мог бы жить вечно. Или до тех пор, пока не устанет. А он вовсе не устал жить. Даже сейчас, в этом пересыльном бараке, «транзитке», как любовно выговаривали здешние жители. Она была преддверием ужаса, но сама ужасом не была. Напротив, здесь жил дух свободы, и это чувствовалось всеми. Впереди был лагерь, позади - тюрьма. Это был «мир в дороге», и поэт понимал это.

Был еще один путь бессмертия - тютчевский:

Блажен, кто посетил сей мир

В его минуты роковые.

Но если уж ему, как видно, не придется быть бессмертным в человеческом образе, как некая физическая единица, то уж творческое-то бессмертие он заслужил. Его называли первым русским поэтом двадцатого века, и он часто думал, что это действительно так. Он верил в бессмертие своих стихов. У него не было учеников, но разве поэты их терпят? Он писал и прозу - плохую, писал статьи. Но только в стихах он нашел кое-что новое для поэзии, важное, как казалось ему всегда. Вся его прошлая жизнь была литературой, книгой, сказкой, сном, и только настоящий день был подлинной жизнью.

Все это думалось не в споре, а потаенно, где-то глубоко в себе. Размышлениям этим не хватало страсти. Равнодушие давно владело им. Какими все это было пустяками, «мышьей беготней» по сравнению с недоброй тяжестью жизни. Он удивлялся себе - как он может думать так о стихах, когда все уже было решено, а он это знал очень хорошо, лучше, чем кто-либо? Кому он нужен здесь и кому он равен? Почему же все это надо было понять, и он ждал… и понял.

В те минуты, когда жизнь возвращалась в его тело и его полуоткрытые мутные глаза вдруг начинали видеть, веки вздрагивать и пальцы шевелиться, возвращались и мысли, о которых он не думал, что они - последние.

Жизнь входила сама как самовластная хозяйка: он не звал ее, и все же она входила в его тело, в его мозг, входила, как стихи, как вдохновение. И значение этого слова впервые открылось ему во всей полноте. Стихи были той животворящей силой, которой он жил. Именно так. Он не жил ради стихов, он жил стихами.

Сейчас было так наглядно, так ощутимо ясно, что вдохновение и было жизнью; перед смертью ему дано было узнать, что жизнь была вдохновением, именно вдохновением.

И он радовался, что ему дано было узнать эту последнюю правду.

Все, весь мир сравнивался со стихами: работа, конский топот, дом, птица, скала, любовь - вся жизнь легко входила в стихи и там размещалась удобно. И это так и должно было быть, ибо стихи были словом.

Строфы и сейчас легко вставали, одна за другой, и, хоть он давно не записывал и не мог записывать своих стихов, все же слова легко вставали в каком-то заданном и каждый раз необычайном ритме. Рифма была искателем, инструментом магнитного поиска слов и понятий. Каждое слово было частью мира, оно откликалось на рифму, и весь мир проносился с быстротой какой-нибудь электронной машины. Все кричало: возьми меня. Нет, меня. Искать ничего не приходилось. Приходилось только отбрасывать. Здесь было как бы два человека - тот, который сочиняет, который запустил свою вертушку вовсю, и другой, который выбирает и время от времени останавливает запущенную машину. И, увидя, что он - это два человека, поэт понял, что сочиняет сейчас настоящие стихи. А что в том, что они не записаны? Записать, напечатать - все это суета сует. Все, что рождается небескорыстно, - это не самое лучшее. Самое лучшее то, что не записано, что сочинено и исчезло, растаяло без следа, и только творческая радость, которую ощущает он и которую ни с чем не спутать, доказывает, что стихотворение было создано, что прекрасное было создано. Не ошибается ли он? Безошибочна ли его творческая радость?

Он вспомнил, как плохи, как поэтически беспомощны были последние стихи Блока и как Блок этого, кажется, не понимал…

Поэт заставил себя остановиться. Это было легче делать здесь, чем где-нибудь в Ленинграде или Москве.

Тут он поймал себя на том, что он уже давно ни о чем не думает. Жизнь опять уходила из него.

Долгие часы он лежал неподвижно и вдруг увидел недалеко от себя нечто вроде стрелковой мишени или геологической карты. Карта была немая, и он тщетно пытался понять изображенное. Прошло немало времени, пока он сообразил, что это его собственные пальцы. На кончиках пальцев еще оставались коричневые следы докуренных, дососанных махорочных папирос - на подушечках ясно выделялся дактилоскопический рисунок, как чертеж горного рельефа. Рисунок был одинаков на всех десяти пальцах - концентрические кружки, похожие на срез дерева. Он вспомнил, как однажды в детстве его остановил на бульваре китаец из прачечной, которая была в подвале того дома, где он вырос. Китаец случайно взял его за руку, за другую, вывернул ладони вверх и возбужденно закричал что-то на своем языке. Оказалось, что он объявил мальчика счастливцем, обладателем верной приметы. Эту метку счастья поэт вспоминал много раз, особенно часто тогда, когда напечатал свою первую книжку. Сейчас он вспоминал китайца без злобы и без иронии - ему было все равно.

Самое главное, что он еще не умер. Кстати, что значит: умер как поэт? Что-то детски наивное должно быть в этой смерти. Или что-то нарочитое, театральное, как у Есенина, у Маяковского.

Умер как актер - это еще понятно. Но умер как поэт?

Да, он догадывался кое о чем из того, что ждало его впереди. На пересылке он многое успел понять и угадать. И он радовался, тихо радовался своему бессилию и надеялся, что умрет. Он вспомнил давнишний тюремный спор: что хуже, что страшнее - лагерь или тюрьма? Никто ничего толком не знал, аргументы были умозрительные, и как жестоко улыбался человек, привезенный из лагеря в ту тюрьму. Он запомнил улыбку этого человека навсегда, так, что боялся ее вспоминать.

Подумайте, как ловко он их обманет, тех, что привезли его сюда, если сейчас умрет, - на целых десять лет. Он был несколько лет назад в ссылке и знал, что он занесен в особые списки навсегда. Навсегда?! Масштабы сместились, и слова изменили смысл.

Снова он почувствовал начинающийся прилив сил, именно прилив, как в море. Многочасовой прилив. А потом - отлив. Но море ведь не уходит от нас навсегда. Он еще поправится.

Внезапно ему захотелось есть, но не было силы двигаться. Он медленно и трудно вспомнил, что отдал сегодняшний суп соседу, что кружка кипятку была его единственной пищей за последний день. Кроме хлеба, конечно. Но хлеб выдавали очень, очень давно. А вчерашний - украли. У кого-то еще были силы воровать.

Так он лежал легко и бездумно, пока не наступило утро. Электрический свет стал чуть желтее, и принесли на больших фанерных подносах хлеб, как приносили каждый день.

Но он уже не волновался, не высматривал горбушку, не плакал, если горбушка доставалась не ему, не запихивал в рот дрожащими пальцами довесок, и довесок мгновенно таял во рту, ноздри его надувались, и он всем своим существом чувствовал вкус и запах свежего ржаного хлеба. А довеска уже не было во рту, хотя он не успел сделать глотка или пошевелить челюстью. Кусок хлеба растаял, исчез, и это было чудо - одно из многих здешних чудес. Нет, сейчас он не волновался. Но когда ему вложили в руки его суточную пайку, он обхватил ее своими бескровными пальцами и прижал хлеб ко рту. Он кусал хлеб цинготными зубами, десны кровоточили, зубы шатались, но он не чувствовал боли. Изо всех сил он прижимал ко рту, запихивал в рот хлеб, сосал его, рвал и грыз…

Его останавливали соседи.

Не ешь все, лучше потом съешь, потом…

И поэт понял. Он широко раскрыл глаза, не выпуская окровавленного хлеба из грязных синеватых пальцев.

Когда потом? - отчетливо и ясно выговорил он. И закрыл глаза.

К вечеру он умер.

Но списали его на два дня позднее, - изобретательным соседям его удавалось при раздаче хлеба двое суток получать хлеб на мертвеца; мертвец поднимал руку, как кукла-марионетка. Стало быть, он умер раньше даты своей смерти - немаловажная деталь для будущих его биографов.

Интерес гуманитарных наук к фигуре и творческому наследию Варлама Тихоновича Шаламова беспрерывно, а в последние годы особенно интенсивно, нарастает . «Незамеченная революция», которую писатель осуществил в русской прозе в середине минувшего столетия, сегодня в центре литературоведческого внимания, как отечественных филологов, так и западной науки о литературе.

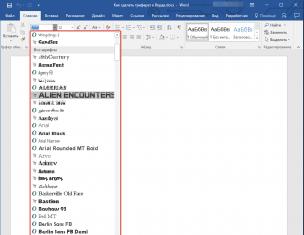

Попробуем прояснить ряд ключевых особенностей поэтики «новой» («плутонической») прозы, предложенной этим автором: концепции искусства, которую В.Т. Шаламов развивал и в теории, и на практике. Для этого обратимся к анализу интертекстуальных и контекстуальных связей рассказа «Шерри-бренди», в особенности связей с его главным источником.

1

В основание рассказа В.Т. Шаламова «Шерри-бренди» положен расхожий в арестантской среде Дальнего Востока 30-х годов сюжет об умирающем поэте Осипе Мандельштаме. История эта полулегендарна и представляет собой часть персонального мандельштамовского мифа.

Надежда Яковлевна Мандельштам в своих «Воспоминаниях» пишет: «…слух о его (О.Э. Мандельштама. – Автор) судьбе широко разнесся по лагерям, и десятки людей передавали мне лагерные легенды о злосчастном поэте. Не раз вызывали меня на свидание и возили к людям, которые слышали – на их языке это звучало: «я, наверное, знаю» – про О.М… Находились и свидетели смерти…

Кое-кто сочинял новеллы о его смерти. Рассказ Шаламова – это просто мысль о том, как умер Мандельштам и что он должен был при этом чувствовать. Это дань пострадавшего поэта своему брату по искусству и судьбе. Но среди новелл есть и другие, претендующие на достоверность и украшенные массой подробностей. Одна из них рассказывает, что он умер на судне, отправляющемся на Колыму. Далее следует подробный рассказ, как его бросили в океан. К легендам относится убийство О.М. уголовниками и чтение у костра Петрарки… Это типовой поэтический стандарт. Есть и рассказы «реалистического» типа с обязательным участием шпаны: ночью постучались в барак и потребовали «поэта». Р. Испугался ночных гостей – чего от него хочет шпана? Выяснилось, что гости зовут его к умирающему тоже поэту. Р. застал умирающего Мандельштама» .

Популярность и вариативность этой легенды и ее востребованность в литературе середины столетия легко объяснима. Фигура поэта и его трагическая судьба перерастают в символ времени, рельефный образ культурного сознания, персональный миф становится продолжением общенационального исторического бытия (тоже по-своему мифологизированного).

Процесс превращения судьбы в легенду – источник литературных сюжетов, носит противоречивый характер: поэзия и жизнь, зачастую противостоящие друг другу, здесь устремлены к одной точке. Непросто разобраться, что, выступает в роли определяющего источника такого мифа, ведь его сотворение происходит в большей степени не на биографически-жизненной, а на поэтической территории. Первоисточник этого идеального по своей природе феномена не столько жизнь, сколько поэтическое сознание.

Дело не только в функционировании образа и связанных с ним сюжетов в культуре: передаче уже сложившегося сюжета, последовательном обогащении образа поэта и присвоению ему статуса мифа, так сказать, «извне». И сам герой будущей легенды в свою очередь является активным творцом этого мифа: и своей жизнью, и своим художественным творчеством (укажем, на столь характерный для «серебряного» века феномен жизнетворчества).

Наконец, возникает вопрос о степени свободы или несвободы такого мифологического героя-творца от своей легенды. Ее начало может лежать за пределами его собственной биографии. Эта самая биография или творчество включается в уже существующий мифологизированный контекст. Такая мифологизированная биография легко становится продолжением уже существующего в культуре «бродячего» сюжета, вырастает из наличествующего в художественно-поэтическом сознании эпохи импульса. Нацеленные на мифологизацию жизнь и творчество в некотором смысле встраиваются в определенную мифологическую парадигму, видятся продолжением уже выстроенной мифологической перспективы.

Тем более вышеизложенное правомерно в отношении сюжетов, связанных с Осипом Мандельштамом, который остро чувствовал эту сторону поэтического творчества, переживал феномен творения такого мифа как факт личной биографии и собственного понимания поэзии. Вспомним одно из самых известных стихотворений поэта «Я не слыхал рассказов Оссиана» (1914):

И снова скальд чужую песню сложит

И как свою ее произнесет.

Н.Я. Мандельштам упоминает, что лагерные стихи ее мужа были весьма популярны среди арестантов. Их передавали по памяти, царапали на стенах, «кое-что несомненно надиктовано самим Мандельштамом, потому что ни в какие списки не попадало» . Поэт, воплощает свое творческое бытие в стихотворениях. Их бытование в коллективе способствовало сближению поэтического и биографического контекстов, поэзии и жизни. Стихи сливаются с образом человека, а человек уже тогда начинает приобретать очертание «бродячего» сюжета. Поэзия видится продолжением жизни, а жизнь преобразуется в форму существования поэтического мифа. То, что было поэзией, вдохновением в стихах оказывается духовной составляющей биографического мифа.

В логике жизнетворчества, конструирования такой мифопоэтической биографии особым структурно важным моментом оказывается смерть поэта. «Смерть художника не случайность, а последний творческий акт, как бы снопом лучей освещающий его жизненный путь… Почему удивляются, что поэты с такой прозорливостью предсказывают свою судьбу и знают, какая их ждет смерть? Ведь конец и смерть – сильнейший структурный элемент, и он подчиняет себе все течение жизни. Никакого детерминизма здесь нет, это, скорее, надо рассматривать как свободное волеизъявление. О.М. властно вел свою жизнь к той гибели, которая его подстерегала…

Зимой 32-33 года, на вечере стихов О.М., в редакции «Литгазеты», Маркин вдруг все понял и сказал: «Вы сами себя ведете за руку и ведете на казнь». Это перифраз строчек О.М. в варианте одного стихотворения: «Я за руку себя по улицам водил». О.М. постоянно говорил в стихах об этом виде смерти…» .

«Сноп лучей», о которых говорит Н.Я. Мандельштам – это образ, отсылающий к стихотворению Осипа Мандельштама «Может быть, это точка безумия…» (1937), которое сам поэт в одном из своих черновиков назвал «своей архитектурой» :

Может быть, это точка безумия,

Может быть, это совесть твоя –

Узел жизни, в котором мы узнаны

И развязаны для бытия.

Так соборы кристаллов сверхжизненных

Добросовестный свет-паучок,

Распуская на ребра, их сызнова

Собирает в единый пучок.

Чистых линий пучки благодарные,

Направляемы тихим лучом,

Соберутся, сойдутся когда-нибудь,

Словно гости с открытым челом, –

Только здесь, на земле, а не на небе…

По мнению современной исследовательницы Д. Макагоненко: «Поэтическая формула – «Соборы кристаллов сверхжизненных» – не что иное, как кольцовские мицеллы, или, пользуясь современной терминологией, ДНК. То есть луч света, который, по мысли Фламмариона, вечно хранит информацию и – перенесет и воссоздаст жизнь в другом мире» .

Поэт собрал свои лучи – творческую энергию своей поэзии в единый луч, последний творческий акт, которым в мифологической перспективе оказывается его собственная смерть. Но в этой смерти происходит открытие возможности своеобразного бессмертия – образ умирающего поэта становится «блуждающим» сюжетом. Источник творческой энергии, которая его питает, – это поэтический миф Осипа Мандельштама, «ведущего себя за руку», вечно творящего свою смерть в легенде. Здесь поэтическое событие и подлинное бытие совмещаются.

Второй арест Варлама Шаламова случился в 1937 году, он пришелся на туже волну арестов, под которую попал Осип Мандельштам. Очевидно, что либо на пересылке, либо в лагере писатель и воспринял этот расхожий сюжет о смерти поэта, воспринял поэтический потенциал создавшегося образа-мифа (возможно, первоисточником сведений об Осипе Мандельштаме для В.Т. Шаламова оказываются врачи пересыльного лагеря под Владивостоком).

«Шерри-бренди» никоим образом не претендует на документальность, а по определению Надежды Яковлевны Мандельштам «дань пострадавшего художника своему брату по искусству и судьбе». С другой стороны, верно и замечание литературоведа П. Нерлера: «Простой цеховой солидарности – зэковской и писательской – тут недостаточно, налицо иная глубина проникновения, быть может, в один из самых дорогих сердцу образов» . Да и та же Н.Я. Мандельштам в письме В.Т. Шаламову отмечает: «Это точность, в миллион раз более точная, чем любая математическая формула. Точность эта создает неистовой глубины музыку понятий и смыслов, которая звучит во славу жизни. Ваш труд углубляется и уходит с поверхности жизни в самые ее глубины» .

Естественно, нельзя говорить о буквальном совпадении образа умирающего поэта в рассказе «Шерри-бренди» и образа легенды. Нельзя отождествлять и героя легенды с реальным Осипом Мандельштамом, также не следует приравнять биографического Мандельштама и постулируемого в его поэзии лирического двойника. Герой, созданный писателем, – плод его творческого воображения, его авторской активности, а легенда принадлежит коллективному поэтическому сознанию. Биографический человек и герой лагерной легенды также очевидно разнятся. Различие лирического субъекта и биографического «я» – осмысленный наукой факт.

Однако при ощутимом различии между названными субъектами существует глубинная связь. Основание для этой связи – поэтическое сознание, соединяющее столь разные величины в одно сложное, но неразделимое целое. Герой легенд, образ поэта и человека, а также лирический субъект, воссоздаваемый в поэзии Осипа Мандельштама, входят в творческое сознание В.Т. Шаламова, так сказать, на равных правах, «переплавляются» в единый образ при определяющей эстетической активности самого автора рассказа «Шерри-бренди». Поэтический образ поэта в рассказе В.Т. Шаламова – эта некоторая форма бытия после смерти Осипа Мандельштама, продолжение его мифа и того творческого импульса, которым было его творчество и жизнетворчество.

Примечательно, что В.Т. Шаламов позиционировал свою писательскую работу как «преодоление всего, что может быть названо «литературой» (см. на эту тему у Е.А. Шкловского , в параграфе «Преображенный документ»). Стремление переосмыслить и, возможно, перестроить границу подлинной жизни и искусства – одна из основных линий творчества этого писателя (ср. в «Шерри-бренди»: «жизнь и была вдохновением»). Отчетливое различение источников образа умирающего поэта в рассказе В.Т. Шаламова становится невозможным, границы жизни и искусства оказываются зыбкими.

Формы бытия и творческого воплощения Осипа Мандельштама преобразуются у Шаламова в новую поэтическую форму, которая родственна первоначальной, но не сводима к ней. Обратимся к анализу рассказа.

2

Название «Шерри-бренди» – явная отсылка к стихотворению Осипа Мандельштама «Я скажу тебе с последней прямотой…», написанному незадолго до первого ареста поэта, где тот предчувствует грядущие потрясения. В черновиках автора значится, что «домашнее название» его именно «Шерри-бренди» («написано во время дружеского пира») :

Я скажу тебе с последней

Прямотой:

Все лишь бредни, шерри-бренди,

Ангел мой.

«Бредни» анаграмма «бренди». Здесь проявлено обыгрывание, соотнесение и особое приравнивание этих слов-центров. «Шерри-бренди» – вино, возможно, отсылающее к «In vino veritas», специфически понятому откровению истины, высшего смысла. «Бредни» же – наоборот противоположность любого смысла. В стихотворении наблюдаем совмещение противоположностей, дающее внутренне парадоксальный образ «бессмысленной истины», точнее, истины, открывающейся из бреда, бесконтрольного, непостижимого. Возможность этой интерпретации образа мандельштамовского стихотворения развертывается в рассказе В.Т. Шаламова: в ситуацию предсмертного бреда умирающего поэта (по-своему понятой «последней прямоты»), где в пограничном состоянии ему открывается подлинное видение бытия и глубинная связь жизни и поэзии.

Лирический герой в стихотворении обращается к неизвестному «ты», к «Ангелу Мэри». В записной книжке Осип Мандельштам сделал такую комментирующую запись к этому стихотворению: «Ангел Мэри – я» . С одной стороны, перед нами акт автокоммуникации, обращения к самому себе, к своему «я». Но с другой стороны, субъект в стихотворении как бы раздваивается: источник голоса и тот, к кому он обращен, Ангел Мэри – это две ипостаси лирического «я», нетождественные между собой. У В.Т. Шаламова эта мандельштамовская установка приобретает еще более открытый и осознанный вид: «Здесь (во внутреннем мире умирающего поэта. – Автор) было как бы два человека – тот, который сочиняет, который запустил свою вертушку во всю, и другой, который выбирает и время от времени останавливает запущенную машину… И увидев, что он – это два человека, поэт понял, что сочиняет сейчас настоящие стихи».

Истина открывается лирическому герою Осипа Мандельштама как слово о себе и обращенное к себе, в то время как он самому себе не равен, а это слово оказывается откровением последней правды, относящейся ко всему бытию (субъективное чувство – предчувствие личной судьбы переживается как всеобщее состояние бытия):

Там, где эллину сияла

Красота,

Мне из черных дыр зияла

Срамота…

По губам меня помажет

Пустота,

Строгий кукиш мне покажет

Нищета.

Ой-ли, так-ли, дуй-ли, вей-ли

Все равно.

Ангел Мэри, пей коктейли

Дуй вино!

Состояние безысходности и свободы соединяются в некую исступленную восторженность, дионисийскую опьяненную радость бытия перед лицом неотвратимой гибели. В рассказе В.Т. Шаламова тоже повторяется мотив свободы существования поэта в ситуации грядущего небытия, повторяется вплоть до текстуального совпадения в формулировке «все равно». Однако сама формулировка интонирована совсем по-другому: «Вся его прошедшая жизнь была… сказкой, и только настоящий день был подлинной жизнью […].

Размышлениям этим не хватало страсти, равнодушие давно владело им… Сейчас он вспоминал… без злобы и без иронии, ему было все равно». Если в строках Осипа Мандельштама есть радостный восторженный надрыв, то у Шаламова преобладает мрачно-спокойное, размеренное движение речи. Здесь уместно вспомнить, как сам В.Т. Шаламов формулировал сущность художественного творчества: «Писатель – не наблюдатель, не зритель, а участник драмы жизни, участник не в писательском обличье, не в писательской роли. Плутон, поднявшийся из ада, а не Орфей, спускавшийся в ад» . Отсюда эта мрачная размеренная основательность вместо надрывного восторга.

Равнодушие шаламовского поэта связано с особого рода отстраненностью от жизни, ситуацией существования на территории жизни и смерти одновременно, актуальным присутствием смерти, небытия в сознании поэта: «Он удивлялся себе – как он может думать так о стихах, когда все уже было решено, а он это знал хорошо, лучше, чем кто-либо?». Если в мире лирического героя стихотворения Осипа Мандельштама небытие только проглядывает за «нищетой» и «пустотой», то у Варлама Шаламова – оно полновластно. Два состояния: внежизненное и жизнь уже перестают быть отчетливо противопоставленными для героя рассказа.

Пограничность бытия умирающего поэта выразилась в рассказе «Шерри-бренди» в особом образном ритме: жизнь входит в его тело и уходит из него подобно морским приливам и отливам. Образ моря сквозной в рассказе: «И сейчас же он думал, что всех должны везти за море, и почему-то пароход опаздывает, и хорошо, что он здесь». Далее: «Снова он почувствовал начинающийся прилив сил, именно прилив, как в море. Многочасовой прилив. А потом – отлив. Но море ведь не уходит от нас навсегда».

Пульс чередования образов, которые можно условно обозначить как «там» и «здесь» (то, что находится за пределами актуального бытия, за пределами жизни, и того, что составляет наполнение жизнь здесь и сейчас) проходит через весь рассказ, живописуя пограничную ситуацию существования героя: «Иногда проталкивалась через мозг какая-нибудь простая и сильная мысль – что у него украли хлеб» (жизненное, «здесь»). «Мысль о хлебе слабела… и сейчас же он думал, что всех должны везти за море» («там»). «И так же легко он начинал думать о большом родимом пятне на лице дневального барака» («здесь»). Бытие «здесь» и «там» последовательно чередуются в сознании героя.

Может быть, поэтому поэзия, связующая жизненное и внежизненное, так легко дается герою рассказа: «Ничего искать не приходилось. Приходилось только отбрасывать». А в другом месте: «Жизнь входила в его тело… как стихи, как вдохновение… Стихи были той животворящей силой, которой он жил […] Сейчас было так наглядно, так ощутимо ясно, что вдохновение и было жизнью; перед смертью ему дано было узнать, что жизнь была вдохновением, именно вдохновением».

В мироощущении героя рассказа присутствуют отзвуки собственно авторской концепции поэтического творчества В.Т. Шаламова, где жизнь и поэзия – одно: «Надо отбрасывать – лезущий на бумагу мир, оставляя то, что на бумаге может уместиться. И вообще, мне кажется, что художник ничего не наблюдает. Он слышит, видит, но ничего нарочито не сберегает. Он думает не для стихов, а для своей души. А когда душа и жизнь помимо него оказываются стихами, музыкой, картиной, это не зависит от его воли, это воля мира, какой-то части мира, захотевшей говорить его языком», – писал В.Т. Шаламов в одном из своих писем О.В. Ивинской .

Важно отметить, что внутрижизненное как ценность в этом рассказе В.Т. Шаламова (и в его художественной картине мира в целом) все же преобладает над трансцендентым, «потусторонним»: «Большую часть дня он думал о тех вещах, которые наполняли его жизнь здесь. Видения, которые вставали перед его глазами не были видениями детства, юности, успеха. Всю жизнь он куда-то спешил. Было прекрасно, что торопиться не надо, что думать можно медленно». Особенная важность актуального ощущения жизни, ценность ее как таковой, невозможность «перекрыть», подменить эту ценность никакой трансценденцией – становится очевидным для шаламовского героя.

В сущности нечто подобное видим и в приведенном выше стихотворении Осипа Мандельштама «Может быть, это точка безумия…», где лирический герой говорит, что все свершится «Только здесь на земле, а не на небе». Представляется, что такая родственность мировоззрений глубоко содержательна. Перед нами не просто развитие одной поэтической темы, а ее естественное существование в поэтическом пространстве (в пространстве восприятия и творения поэзии, существующем всегда как общение человека с человеком, творца с творцом и творения с творением).

Далее умирающий поэт в «Шерри-бренди» думает об однообразии предсмертных движений, о художниках, поэтах, Гиппократе… «И все было равноправным – Гиппократ, дневальный с родимым пятном и его собственный грязный ноготь». Противопоставление «здесь» и «там» постепенно сходит на нет, дальнейшие мысли героя едва ли можно назвать мыслями о «здесь». Он думает о бессмертии, о Тютчеве и что он сам заслужил тютчевское бессмертие, о своих стихах, о Блоке, утратившем талант, о китайце, который в его детстве указал на поэта как на обладателя счастливой приметы, о смертях Есенина и Маяковского и о том, как он сам обманет всех своей смертью. «Здесь» коренным образом трансформируется: для поэта уже не существует другого мира, кроме его собственного внутреннего, духовного. Материальный мир постепенно исчезает, на его месте проступает мир, всецело творимый сознанием героя-поэта.

Этот творческий акт не тождественен с творческим актом автора-творца рассказа «Шерри-бренди», с мифотворчеством Осипа Мандельштама, с творением лирического героя стихотворений поэта («Может быть это точка безумия…», «Я скажу тебе с последней прямотой…») – все это разные события и явления, однако их глубинная онтологическая взаимосвязь здесь несомненна.

3

В ситуации пограничного существования между бытием и небытием, актуализируется тема поэтической беспрерывности, творческого бессмертия. Герой думает о том, что нет никаких препятствий к тому, чтобы жить вечно («Или до тех пор, пока не устанет. А он вовсе не устал жить»), что смерть всего лишь «трагическое недоразумение», которое еще не разрешила наука, а после размышляет о возможных путях своего дальнейшего существования: «Был еще один путь бессмертия – тютчевский:

Блажен, кто посетил сей мир

В его минуты роковые.

Но если уж ему, как видно, не придется быть бессмертным в человеческом образе, как некая физическая единица, то уж творческое-то бессмертие он заслужил».

Здесь в конструирование шаламовского художественного мира выявляется еще одна интертекстуальная составляющая – диалог с поэтическим миром Федора Тютчева. Он особым образом обогащает и усложняет акт поэтического общения Варлама Шаламова и Осипа Мандельштама, оказываясь одинаково близким для обоих взаимообращенных миров.

Автор-повествователь – условно, Шаламов, – находясь в пространстве «сознания и речи» (термин М.М. Бахтина) героя – условно, Мандельштама, – приводит слова из стихотворения «Цицерон» (1855). Обратимся к тексту стихотворения, чтобы уяснить специфику этого «варианта бессмертия» и его реализации в рассказе.

Тютчевский оратор «пьет бессмертие» из чаши богов в ситуации заката римской цивилизации. «Роковые минуты», гибельный час эпохи открывают возможность приобщения к миру богов, к вечности. Тютчевский Цицерон провозглашает:

Я поздно встал – и на дороге

Застигнут ночью Рима был!

Слово-концепт «ночь», о которой говорит Цицерон, в большей степени относится не к речи и картине мира героя-Цицерона, а к авторскому мировидению и мироистолкованию Федора Тютчева. Это ночь, в которой «бездна нам обнажена» («День и ночь»), в которой «хаос шевелится» («О чем ты воешь, ветр ночной?») – подлинное состояние мира, вселенная, вывернутая наизнанку, мир, в котором время остановилось.

Блажен, кто посетил сей мир

В его минуты роковые!

Его призвали всеблагие

Как собеседника на пир.

Закат Рима (анаграмма слова «мир») – это и закат целой эпохи, времени, а в пределе – последний час мира. Присутствие «всеблагих», то есть богов, актуализируется в этот последний час. Общение с богами, единый с ними «совет», «пир» как вечно длящееся бытие, «праздничное соприсутствие людей и богов» (А.В. Домащенко) – это в логике стихотворения и есть возможность бессмертия:

И заживо, как небожитель,

Из чаши их бессмертье пил!

Смертный (причем, живой!) черпает свое бессмертие из гибели мира, из открывшегося в последний час мира, диалога с богами, становится равным богам, будучи допущенным на их «пир» в их «совет».

Тютческое бессмертие трансформируется в художественном мире рассказ В.Т. Шаламова. «Роковые минуты» мира здесь соотносятся со смертью поэта, внутренняя духовная вселенная которого составляет основу реальности в «Шерри-бренди». Его смерть – это тоже гибель мира. Субъект, созерцающий, как жизнь приходит в его тело и уходит из него, находящийся в пограничной ситуации существования, свидетель и творец «роковых минут» оказывается в такой же ситуации как тютчевский Цицерон. Узнавание «последней правды» (о том, что «жизнь и была вдохновением») происходит во внутреннем духовном пространстве, в расширившемся сознании поэта.

Примечательно, что В.Т. Шаламов приводит в рассказе позднюю редакцию «Цицерона», где вместо слов «Счастлив, кто посетил сей мир…» (1830), указано «Блажен, кто посетил сей мир…» (1855). Едва ли это случайность, обусловленная тем, что поздняя редакция более популярна. Различие концептуально. Блаженный – некто, на кого снизошла божья благодать (ср. евангельское «блажены нищие духом…» и т.д.).

Слово, однако, имеет и дополнительную семантику: по значению оно близко со словом «юродивый». Блаженный – божий человек, наместник страшного суда на земле, существо с той стороны бытия, вторжение неба на землю. Таким же блаженным является и шаламовский умирающий поэт. Такое же блаженство, близкое к юродству, слышится в «бреднях» стихотворения Осипа Мандельштама «Я скажу тебе с последней прямотой…». Слово «блажен» вводит контекст, который слово «счастлив» не может дать (сравним, сколь горько иронично звучит в рассказе упоминание о «счастливой примете», на которую указывает китаец в детстве поэта).

Н.Я. Мандельштам в своей книге «Воспоминания» несколько раз приводит мысль Осипа Мандельштама, которую он вспоминала всякий раз, когда ей было особенно трудно: «Кто тебе сказал, что ты должны быть счастлива?». Счастье для Осипа Мандельштама нечто переменчивое необязательное, не относящее к сути и назначению человека. Героя рассказа В.Т. Шаламова также трудно назвать счастливым человеком, однако он верит в свое творческое бессмертие, он блажен.

На момент написания «Шерри-бренди» (1958), В.Т. Шаламов еще не читал «Воспоминаний» Н.Я. Мандельштам. Он прочтет черновик этой книги, только позже первого публичного чтения рассказа, на тайном вечере памяти Осипа Мандельштама в мае 1965 года, когда «Воспоминания» будут фактически закончены. Однако В.Т. Шаламов мог чувствовать это отношение поэта к счастью и расставить акценты именно так, как он их расставил, основываясь на поэтической интуиции.

С темой бессмертия поэта, связанной с пограничностью его существования и приобщением к вечности соединяется ряд библейских мотивов, о которых необходимо сказать. Особенно концентрированно эти мотивы выявлены в предсмертной сцене:

«Так лежал он легко и бездумно, пока не наступило утро. Электрический свет стал чуть желтее, и принесли на больших фанерных подносах хлеб, как приносили каждый день.

Но он уже не волновался, не высматривал горбушку, не плакал, если горбушка доставалась не ему… Нет, но когда ему вложили в руки его суточную пайку, он обхватил ее своими бескровными пальцами и прижал хлеб ко рту. Он кусал хлеб цинготными зубами, десна кровоточили, зубы шатались, но он не чувствовал боли. Изо всех сил он прижимал ко рту, запихивал в ром хлеб, сосал его рвал и грыз…

Его останавливали соседи:

- Не ешь все, лучше потом съешь, потом…

И поэт понял. Он широко раскрыл глаза, не выпуская окровавленного хлеба из грязных синеватых пальцев.

- Когда потом? – отчетливо и ясно выговорил он.

И закрыл глаза. К вечеру он умер».

Образ хлеба вместе с образом вина – один из главных в «Шерри-бренди» (см. глубокомысленный комментарий по поводу повторяемости образа хлеба в «Колымских рассказах» в статье Е. Михайлик ).

Первоисточник этих образов Евангелие. Например, читаем в Евангелии от Марка: «И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, переломил, дал им и сказал: примите, едите; сие есть тело мое. И взяв чашу, благодарив, подал им; и пили из нее все. И сказал им: сие есть кровь моя нового завета, за многих проливаемая» (Евангелие от Марка, гл. 14, стихи 22-26). Приведенные слова Христа звучат сразу после речи о предательстве, когда Иисус открывает предопределенность своей смерти в скором времени.

В свете этого умирающий поэт, жующий хлеб кровоточащими деснами совершает предсмертное причастие. Содержательно и свидетельское участие других людей в этом акте, сближающее эпизод со средневековыми христианскими сюжетами о смерти: герои этих историй никогда не умирают в одиночестве, это всегда публичный акт, особенно важный в свете того, что смерть соединяет два бытия «здесь» и «там» и представляется поучительным откровением для коллектива, социума. В конечном счете, это также отсылка к публичной смерти Христа.

Соединение крови и хлеба переводит события мира героя в символическое пространство. Содержательным представляется то, что кровь и хлеб видятся именно во рту поэта, на этом образе делается ощутимый акцент, описание развернуто, где-то даже избыточно натуралистично. Хлеб и кровь являются как бы высказыванием поэта, его словом. Соотнесенность хлеба и слова видим в том же Евангелии: «Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. И я есть хлеб жизни» (от Иоанна). С другой стороны, там же: «Вначале было слово», которое и было Богом. Граница между материей и духом исчезает. Кровоточат не десна поэта, кровоточит как бы сам хлеб, Слово.

Мир, в котором существует умирающий поэт, утрачивает временное измерение. Вопрос «когда потом?» указывает, что никакого «потом» уже не существует. Реальность, в котором уже нет времени, приобретает очертания актуальной вечности, когда «времени больше не будет». Именно в своей смерти поэт обретает бессмертие, переходит в чисто духовную («словесную», в толковании В.В. Федорова) форму существования, как бы повторяя путь Христа в масштабах своего поэтического пространства.

4

В завершение анализа рассказа «Шерри-бренди» отметим значение смехового элемента в произведении, присутствие иронического модуса художественности и кратко укажем на его специфичность у В.Т. Шаламова.

Исследователь биографии В.Т. Шаламова В. Есипов в небольшом комментарии к одной из фотографий писателя (редкий снимок: В.Т. Шаламов держит в руках «Литературную газету» и улыбается), отмечает: «При всей трагичности в них («Колымских рассказах». – Автор) можно встретить иногда – не юмор, нет, разумеется, а горькую улыбку или усмешку» . По мнению исследователя, улыбка спасает писателя от превращения своего писательства в «моральную дубину» «для исправления человечества». Нам представляется, что эта сторона творчества В.Т. Шаламова на самом глубоком уровне сопряжена с его «плутоническим» пониманием искусства и бытия человека в целом.

Шаламовский смех мрачен, это так называемый «виселичный» юмор (ср. «Балладу повешенных» Франсуа Вийона), органично вписывающийся в концепцию «плутонического» искусства Шаламова. Это подлинное смеховое преодоление смерти, в сущности, продолжение темы творческого бессмертия, доступного поэту.

О первоистоках смеховой культуры в своей классической работе высказывается М.М. Бахтин: «Источник философии смеха – это Лукиан, в особенности его образ смеющегося в загробном царстве Мениппа. «Тебе Менипп, советует Диоген, если ты уже вдоволь насмеялся над тем, что творится на земле, стоит отправиться к нам (в загробное царство), где можно найти еще больше поводов для смеха; на земле тебе мешали смеяться кое-какие сомнения, вроде постоянного «кто знает, что будет за гробом?» – здесь же ты беспрестанно и безо всяких колебаний будешь смеяться, как я вот смеюсь» . Понимание смеха сопряжено с идеей свободного бытия, неотягощенного страхом смерти: «Подчеркнем в этом лукиановском образе смеющегося Мениппа связь смеха с преисподней (и со смертью); со свободой духа и со свободой речи» .

Подобная «улыбка» время от времени появляется в «Шерри-бренди», попробуем описать ее природу и уяснить, кому она принадлежит. Она подобна улыбке упомянутого в рассказе человека, который был привезен из лагеря в тюрьму: «Он (поэт. – Автор) вспоминал давний тюремный спор: что хуже, что страшнее – лагерь или тюрьма? Никто ничего толком не знал, аргументы были умозрительные, и как жестоко улыбался человек, привезенный из лагеря в тюрьму. Он запомнил улыбку этого человека навсегда, так что боялся ее вспоминать». Это улыбка человека, побывавшего в аду, вернувшегося с той стороны бытия.

В свете этого нужно обозначить еще один интертекстуальный момент, имплицитно присутствующий в рассказе: связь «Шерри-бренди» со стихотворением Поля Верлена «Серенада». Диалог этих текстов осуществляется не напрямую, а опосредовано, через стихотворение Осипа Мандельштама «Я скажу тебе с последней прямотой…», где в качестве эпиграфа приведена строчка из верленовской «Серенады»: «Ma voix aigre et fausse» – «Мой голос пронзительный и фальшивый» (кстати, из стихотворения французского символиста в мандельштамовский текст попал и образ ангела, естественно, преображенный).

Голос лирического «я» у Верлена сравнивается с голосом мертвецов, который доносится из раскрытых гробниц. На эту тему пишет Фр. Апанович: «Если само заглавие рассказа «Шерри-Бренди» и прямо и косвенно, посредством интертекстуальной переклички с мандельштамовским текстом, характеризует голоса рассказчика и героя, то эти слова из «Серенады», присутствующие лишь в интертекстуальном пространстве, принадлежат автору и являются автохарактеристикой голоса автора, тоже доносящегося из гроба, то есть голоса умершего, жертвы» . Голос автора-повествователя звучит с той стороны бытия, поэтому столь необычен характер шаламовской улыбки.

Для описания смехового элемента в «Шерри-бренди» необходимо уделить большее внимание организации повествования. Особая ирония принадлежит автору-повествователю, наградившему своего героя «меткой счастья», хотя сам поэт вспоминает о «метке» без иронии, с равнодушием. Текст рассказа построен таким образом, что всезнающий автор-повествователь передает сокровенные мысли и чувства героя, находясь внутри его сознания. В высказывании ощутимы интенции двух субъектов: повествователя и самого героя. Повествователь в рассказе как бы имеет особые права. Источник истории об умирающем поэте – легенда, таким образом, характер сознания повествующего субъекта коллективный, всезнающий. Легенда открывает «последнюю правду», и повествователь в некотором роде всего лишь голос этой правды, форма существования легенды.

Повествователь зависим от «бродячего» сюжета, но и сам является его сотворцом, он получает полномочия автора, однако сам существует только как функция легенды, только в ней обретает определенность. Шаламовский повествователь к тому же ведет речь о «находящемся в чисто духовной сфере существе» (выражение Л.С. Петрушевской, рассказ «Смысл жизни»), и здесь его всезнание приводит к тому, что границы сознаний его и героя зачастую размываются: повествователь как будто думает мысли героя и одновременно с этим реагирует на них: «Подумайте, как ловко он их обманет…». Мысль принадлежит герою, а ирония повествователю, но разделение это, в сущности, умозрительно, субъекты частично совмещаются, но не совпадают.

Герой рассказа «Шерри-бренди» рассуждает, как «ловко он обманет тех, что привезли его сюда, если сейчас умрет»: здесь явно слышится, что смерть для рассуждающего не придел бытия, ведь «ловкость обмана» можно будет оценить уже в ситуации, когда «я» не будет существовать. Для возможности этой оценки субъект должен раздвоиться на того, кто умер, и на того, кто сумеет оценить «ловкость обмана» (характер отношения этого субъекта к жизни вообще крайне неопределенен). Причем для полноты переживания этого состояния – субъект все же должен существовать как единый: не быть и видеть свое небытие. Здесь реализовано некое раздвоенное небытийное существование: небытие и его эстетическое («вненаходимое» - М.М. Бахтин) созерцание.

Близость субъектных кругозоров и их принципиальная неслиянность ощущается, например, во фрагменте: «Он был несколько лет назад в ссылке, и знал, что занесен в особые списки навсегда. Навсегда?! Масштабы сместились, слова изменили смысл». В вопросе-восклицании доминирует голос героя, в комментарии отчетливо слышна совсем другая интонация. Повествователь не просто констатирует смысловой сдвиг, он словно приказывает масштабам сместиться. Здесь явственно ощутимо присутствие авторской интенции, чисто эстетического зрения.

Характеризуя организацию повествования в рассказе, Фр. Апанович справедливо отмечает: «В результате всей этой игры возникает совершенно исключительный и, по сути дела, невозможный образ автора-героя, в котором черты автора и героя просвечивают сквозь друг друга, то расслаиваясь, то сливаясь воедино» . Таким образом, можем говорить о полифонической природе повествования в «Шерри-бренди».

Отчетлива ирония финала рассказа: «К вечеру он умер. Но списали его на два дня позже, – изобретательным соседям его удавалось при раздаче хлеба двое суток получать хлеб на мертвеца; мертвец поднимал руку как кукла-марионетка. Стало быть, он умер раньше даты своей смерти – немаловажная деталь для будущих его биографов». В сущности, сам автор-повествователь в некотором смысле оказывается биографом своего героя, ирония оборачивается на свой источник, на самого произносящего последнюю реплику. Это, в сущности, и есть тот «ловкий обман», который проделывает герой: он обманывает бытие и разворачивает иронию в сторону своего автора, смертное творение иронично улыбается своему бессмертному творцу.

Подведем итоги анализа. Принципиально значимым для понимания смысла рассказа «Шерри-бренди» является описание его интертекстуальных и контекстуальных связей, особенно важны связи рассказ с мифом, творчеством и жизнью Осипа Мандельштама. Герой легенд, образ поэта и человека, а также лирический субъект, воссоздаваемый в поэзии Осипа Мандельштама, входят в творческое сознание В.Т. Шаламова на равных правах, «переплавляются» в единый образ при определяющей эстетической активности самого автора рассказа «Шерри-бренди». Поэтический образ поэта в рассказе В.Т. Шаламова – эта некоторая форма бытия после смерти Осипа Мандельштама, продолжение его мифа и того творческого импульса, которым было его творчество и жизнетворчество.

В «Шерри-бренди» всесторонне воплощена концепция «плутонического» искусства, которую предлагает В.Т. Шаламов: художник – это Плутон, вышедший из ада на поверхность жизни, а не Орфей, оказавшийся в аду, он участник драмы существования, а не ее посторонний созерцатель.

Это видение художественного творчества позволяет, говоря метафорически, художественно осваивать территорию смерти, а в пределе, небытия. К специфическим характеристикам художественного мира рассказа можно отнести следующие: 1) актуальное присутствие смерти как конструктивного момента в сознании героя, его «как бы двойного бытия» (Ф.И.Тютчев): за гранью жизни и в ее пределах; 2) возможность существования «на территории смерти», т.е. возможность «я» не быть и при этом созерцать свое небытие.

Поэтологически вышеуказанные моменты реализуются благодаря особенной структуре повествования, специфической шаламовской полифонии – разделению субъектов речи и переживания бытия и в то же время слияние в некоторых моментах героя, автора-повествователя и автора-творца.

В свете означенной концепции «новой прозы» особую важность приобретает тема творческого бессмертия. Интертекстуальное поле не ограничивается творчеством Осипа Мандельштама, оно расширяется, приобщая в диалог тему бессмертия в трактовке Федора Тютчева («Цицерон») и идею «загробного пения» поэта, реализованную Полем Верленом («Серенада»), а также другими источниками. Отмечается насыщение произведения библейскими аллюзиями.

Наконец, органично вписывается в теорию «плутонического» искусства характерная шаламовская ирония, авторская модификация «виселичного» юмора, актуализирующего темы смерти и свободы, и в основе своей восходящая еще к античному толкованию смеха (так называемой, «мениппее»).

Цитированная литература

8. Макогоненко Д. «Соборы кристаллов сверхжизненных» («Смысловые формулы» в поэзии О. Мандельштама) / Д. Макогоненко // Вопросы литературы. – 2000. – № 6. – С. 329 – 337.

9. Мандельштам Н.Я. Воспоминания. Время судьбы / Н.Я. Мандельштам. – М., 1989. – 479 с.

10. Мандельштам О.Э. Собрание сочинений: в 2 т. / под ред. С.С. Аверинцева, П.М. Нерлера. – Т.2. – М., 1990. – 463 с.

11. Михайлик Е. Незамеченная революция / Е. Михайлик // Антропология революции: сб. статей. / Сост. И.Прохорова, А.Дмитриев, И.Кукулин, М.Майофис. – М., 2009. – С. 178 – 204.

12. Нерлер П. «Не кладбище стихов, а кладезь животворный»: переписка Варлама Шаламова и Надежды Мандельштам / П. Нерлер // Еврейская газета. – №8 (60). – 2007.

13. Шаламов В.Т. «Шерри-бренди» // Собр. Соч. в 4т. – Т.1. – М., 1998. – С. 61 – 66.

14. Шаламов В.Т. Несколько моих жизней: Проза. Поэзия. Эссе / В.Т. Шаламов; Примечания И. Сиротинской. – М., 1996. – 479 с.

15. Шаламов В.Т. Первый вечер Осипа Мандельштама // Российские вести. – 1997. – 04.09. – Запись Варлама Шаламова 1965 г. (из неопубликованного сборника «Тарусские страницы-11»).

16. Шкловский Е.А. Варлам Шаламов / Е. Шкловский. – М., 1991. – 62 с.

17. Юргенсон Л. Двойничество в рассказах Шаламова / Л. Юргенсон // Семиотика страха: сб. статей. / Сост. Н.Букс, Ф.Конт. – М., 2005. – С. 329 –336.

18. Golden Nathaniel. Varlam Shalamov"s Kolyma Tales a Formalist Analysis . Editions Rodopi B.V., Amsterdam – New York, 2004.

Все права на распространение и использование произведений Варлама Шаламова принадлежат А.Л.. Использование материалов возможно только при согласовании с редакцией ed@сайт. Сайт создан в 2008-2009 гг. на средства гранта РГНФ № 08-03-12112в.

Поэт умирал. Большие, вздутые голодом кисти рук с белыми бескровными пальцами и грязными, отросшими трубочкой ногтями лежали на груди, не прячась от холода Раньше он совал их за пазуху, на голое тело, но теперь гам было слишком мало тепла. Рукавицы давно украли; для краж нужна была только наглость - воровали среди бела дня. Тусклое электрическое солнце, загаженное мухами и закованное круглой решеткой, было прикреплено высоко под потолком. Свет падал в ноги поэта - он лежал, как в ящике, в темной глубине нижнего ряда сплошных двухэтажных нар. Время от времени пальцы рук двигались. щелкали, как кастаньеты, и ощупывали пуговицу, петлю, дыру на бушлате, смахивали какой-то сор и снова останавливались. Поэт так долго умирал, что перестал понимать, что он умирает. Иногда приходила, болезненно и почти ощутимо проталкиваясь через мозг, какая-нибудь простая и сильная мысль - что у него украли хлеб, который он положил под голову. И это было так обжигающе страшно, что он готов был спорить, ругаться, драться, искать, доказывать. Но сил для всего этого не было, и мысль о хлебе слабела. . . И сейчас же он думал о другом, о том, что всех должны везти за море, и почему-то опаздывает пароход, и хорошо, что он здесь. И так же легко и зыбко он начинал думать о большом родимом пятне на лице дневального барака. Большую часть суток он думал о тех событиях, которые наполняли его жизнь здесь. Видения, которые вставали перед его глазами, не были видениями детства, юности, успеха. Всю жизнь он куда-то спешил. Было прекрасно, что торопиться не надо, что думать можно медленно. И он не спеша думал о великом однообразии предсмертных движений, о том, что поняли и описали врачи раньше, чем художники и поэты. Гиппократово лицо - предсмертная маска человека - известно всякому студенту медицинского факультета. Это загадочное однообразие предсмертных движений послужило Фрейду поводом для самых смелых гипотез. Однообразие, повторение - вот обязательная почва науки. То, что в смерти неповторимо, искали не врачи, а поэты. Приятно было сознавать, что он еще может думать. Голодная тошнота стала давно привычной. И все было равноправно - Гиппократ, дневальный с родимым пятном и его собственный грязный ноготь.

Жизнь входила в него и выходила, и он умирал. Но жизнь появлялась снова, открывались глаза, появлялись мысли. Только желаний не появлялось. Он давно жил в мире, где часто приходится возвращать людям жизнь - искусственным дыханием, глюкозой, камфорой, кофеином. Мертвый вновь становился живым. И почему бы нет? Он верил в бессмертие, в настоящее человеческое бессмертие. Часто думал, что просто нет никаких биологических причин, почему бы человеку не жить вечно. . . Старость - это только излечимая болезнь, и, если бы не это не разгаданное до сей минуты трагическое недоразумение, он мог бы жить вечно. Или до тех пор, пока не устанет. А он вовсе не устал жить. Даже сейчас, в этом пересыльном бараке, "транзитке", как любовно выговаривали здешние жители. Она была преддверием ужаса, но сама ужасом не была. Напротив, здесь жил дух свободы, и это чувствовалось всеми. Впереди был лагерь, позади - тюрьма. Это был "мир в дороге", и поэт понимал это.

Был еще один путь бессмертия - тютчевский:

Блажен, кто посетил сей мир

В его минуты роковые.

Но если уж ему, как видно, не придется быть бессмертным в человеческом образе, как некая физическая единица, то уж творческое-то бессмертие он заслужил. Его называли первым русским поэтом двадцатого века, и он часто думал, что это действительно так. Он верил в бессмертие своих стихов. У него не было учеников, но разве поэты их терпят? Он писал и прозу - плохую, писал статьи. Но только в стихах он нашел кое-что новое для поэзии, важное, как казалось ему всегда.

Изображение человека и лагерной жизни в сборнике В.Шаламова «Колымские рассказы»

Существование простого человека в невыносимо суровых условиях лагерной жизни – главная тема сборника «Колымских рассказов» Варлама Тихоновича Шаламова. Удивительно спокойным тоном переданы в нем все горести и муки человеческих страданий. Совершенно особый в отечественной литературе писатель Шаламов смог донести до нашего поколения всю горечь лишений и нравственных потерь человека. Проза Шаламова автобиографичная. Три срока лагерей пришлось ему пережить за антисоветскую агитацию, 17 лет заключения в общей сложности. Он мужественно выдержал все испытания, уготовленные ему судьбой, смог выжить в это непростое время в этих адских условиях, но рок уготовил ему печальный конец - будучи в здравом уме и полном рассудке, Шаламов попал в сумасшедший дом, при этом он продолжал писать стихи, хотя плохо видел и слышал.

При жизни Шаламова в России был опубликован только один его рассказ "Стланник". В нём описываются особенности этого северного вечнозеленого дерева. Однако его произведения активно печатались на западе. Поразительно то, с какой высотой они написаны. Ведь это настоящие хроники ада, переданные нам спокойным голосом автора. В нем нет мольбы, нет крика, нет надрыва. В его рассказах простые, сжатые фразы, короткое изложение действия, присутствует лишь несколько деталей. В них нет предыстории жизни героев, их прошлого, нет хронологии, описания внутреннего мира, авторской оценки. Шаламовские рассказы лишены пафоса, в них всё очень просто, скупо. В рассказах только самое главное. Они предельно сжаты, обычно занимают всего 2-3 страницы, с коротким заглавием. Писатель берет одно событие, или одну сцену, или один жест. В центре произведения всегда портрет, палача или жертвы, в некоторых рассказах и то, и другое. Последняя фраза в рассказе часто сжатая, лаконичная, как внезапный луч прожектора она освещает происшедшее, ослепляет нас ужасом. Примечательно, что расположение рассказов в цикле имеет принципиальное значение для Шаламова, они обязательно должны следовать именно так, как он их размещал, то есть один за другим.

Рассказы Шаламова уникальны не только по своей структуре, в них есть художественная новизна. Его отстраненный, довольно холодный тон дает прозе такой необычный эффект. В его рассказах нет ужаса, отсутствует откровенный натурализм, нет так называемой крови. Ужас в них создается правдой. При этом правдой, совершенно немыслимой с тем временем, в котором он жил. «Колымские рассказы» - это страшное свидетельство того, какую боль люди причинили другим таким же, как они, людям.

Писатель Шаламов уникален в нашей литературе. В своих рассказах он, как автор, внезапно включается в повествование. Например, в рассказе «Шерри-Бренди» идет повествование от умирающего поэта, и вдруг сам автор включает в него свои глубокие мысли. В основе рассказа лежит полулегенда о смерти Осипа Мандельштама, которая была популярна в арестантской среде на Дальнем Востоке в 30-х годах. Шерри-Бренди – это и Мандельштам, и он сам. Шаламов говорил прямо, что это рассказ о самом себе, что здесь нарушение исторической правды меньше, чем в пушкинском Борисе Годунове. Он также умирал от голода, он был на той Владивостокской пересылке, при этом он в этот рассказ включает свой литературный манифест, и говорит о Маяковском, о Тютчеве, о Блоке, он обращается к эрудиции человека, даже само название к этому отсылает. «Шерри-Бренди» - это фраза из стихотворения О. Мандельштама «Я скажу тебе с последней…». В контексте это звучит так:

«…Я скажу тебе с последней

Прямотой:

Все лишь бредни, шерри-бренди,

Ангел мой…»

Слово «бредни» здесь анаграмма к слову «бренди», а вообще Шерри-Бренди – вишневый ликер. В самом рассказе автор передает нам чувства умирающего поэта, его последние мысли. Вначале он описывает жалкий вид героя, его беспомощность, безнадежность. Поэт здесь настолько долго умирает, что даже перестает понимать это. Силы покидают его, и вот уже его мысли о хлебе слабеют. Сознание словно маятник, временами покидает его. Он, то возносится куда-то, то опять возвращается в суровое настоящее. Думая о своей жизни, он отмечает, что все время куда-то спешил, а сейчас он рад, что торопиться не надо, можно думать медленнее. Для шаламовского героя становится очевидной особенная важность актуального ощущения жизни, ее ценность, невозможность подменить эту ценность никаким потусторонним миром. Его мысли устремляются вверх, и вот он уже рассуждает «…о великом однообразии предсмертных достижений, о том, что поняли и описали врачи раньше, чем художники и поэты». Умирая физически, духовно он остается жив, и постепенно вокруг него исчезает материальный мир, оставляя место лишь миру внутреннего сознания. Поэт мыслит о бессмертии, считая старость лишь неизлечимой болезнью, лишь неразгаданным трагическим недоразумением, что человек мог бы жить вечно, пока не устанет, а он сам не устал. И лежа в пересыльном бараке, где всеми чувствуется дух свободы, потому что впереди лагерь, позади – тюрьма, он вспоминает слова Тютчева, который, по его мнению, заслужил творческое бессмертие.

«Блажен, кто посетил сей мир

В его минуты роковые».

«Роковые минуты» мира соотносятся здесь со смертью поэта, где внутренняя духовная вселенная – это основа реальности в «Шерри-бренди». Его смерть – это тоже гибель мира. При этом в рассказе говорится, что «этим размышлениям не хватало страсти», что давно уже поэтом овладело равнодушие. Он вдруг понял, что всю жизнь жил не ради стихов, а стихами. Его жизнь – вдохновение, и он рад был осознать это сейчас, перед смертью. То есть поэт, ощущая, что находится в таком пограничном состоянии между жизнью и смертью, свидетель этих самых «роковых минут». И здесь, в его расширенном сознании, ему открылась «последняя правда», что жизнь – это и есть вдохновение. Поэт вдруг увидел, что он – это два человека, один слагает фразы, другой – отбрасывает лишнее. Здесь также присутствуют и отзвуки собственной шаламовской концепции, в которой жизнь и поэзия – это одно и то же, что нужно отбрасывать лезущий на бумагу мир, оставляя то, что может на этой бумаге уместиться. Вернемся к тексту рассказа, понимая это, поэт осознал, что и сейчас сочиняет настоящие стихи, пусть они и не записаны, не напечатаны – это всего лишь суета сует. «Самое лучшее то, что не записано, что сочинено и исчезло, растаяло без следа, и только творческая радость, которую ощущает он и которую ни с чем не спутать, доказывает, что стихотворение было создано, что прекрасное было создано». Поэт отмечает, что самые лучшие стихи – это стихи, рожденные бескорыстно. Тут герой задается вопросом, безошибочна ли его творческая радость, не было ли им совершено ошибок. Думая об этом, он вспоминает о последних стихах Блока, о поэтической беспомощности их.

Поэт умирал. Периодически жизнь входила и выходила из него. Он долго не мог разглядеть изображение впереди себя, пока не понял что это его собственные пальцы. Он вдруг вспомнил детство, случайного прохожего-китайца, который объявил его обладателем верной приметы, счастливчиком. Но сейчас ему все равно, главное – он еще не умер. Рассуждая о смерти, умирающий поэт вспоминает Есенина, Маяковского. Силы покидали его, даже чувство голода не могли заставить тело двигаться. Суп он отдал соседу, а за последний день его пищей была только кружка кипятка, а вчерашний хлеб украли. До утра он пролежал бездумно. Утром, получив суточный хлебный поек, он со всем сил впился в него, не чувствуя ни цинготной боли, ни кровоточащих десен. Кто-то из соседей предупредил его о том, чтобы он оставил часть хлеба на потом. «- Когда потом? – отчетливо и ясно выговорил он». Здесь с особенной глубиной, с явным натурализмом писатель описывает нам поэта с хлебом. Образ хлеба и красного вина (Шерри-Бренди напоминает по своему виду красное вино) неслучайны в рассказе. Они отсылают нас к библейским сказаниям. Когда Иисус переломил благословенный хлеб (тело свое), поделился с другими, взял чашу с вином (кровь свою, за многих проливаемую), и из нее пили все. Все это очень символично отзывается в этом рассказе Шаламова. Неслучайно и то, что свои слова Иисус произнес как раз после того, как узнал о предательстве, они таят некую предопределенность скорой смерти. Стираются границы между мирами, и кровавый хлеб здесь подобен кровавому слову. Примечательно также, что смерть настоящего героя всегда публична, она всегда собирает вокруг людей, и здесь внезапный вопрос поэту от соседей по несчастью, также подразумевает, что поэт – настоящий герой. Он словно Христос, умирает, чтобы обрести бессмертие. Уже вечером душа покинула бледное тело поэта, но изобретательные соседи еще двое суток держали его, чтобы получать за него хлеб. В завершении рассказа говориться, что поэт, таким образом, умер раньше, чем официальная его дата смерти, предупреждая, что это немаловажная деталь для будущих биографов. По сути, сам автор и является биографом своего героя. В рассказе «Шерри-Бренди» ярко воплощена теория Шаламова, которая сводится к тому, что настоящий художник выходит из ада на поверхность жизни. Это тема творческого бессмертия, и художественное видение здесь сводится к двойному бытию: за гранью жизни и в ее пределах.

Лагерная тема в произведениях Шаламова сильно отличается от лагерной темы Достоевского. Для Достоевского каторга – это положительный опыт. Каторга его восстановила, но его каторга по сравнению с Шаламовым - санаторий. Даже когда Достоевский печатал первые главы «Записок из Мертвого дома», цензура запрещала ему это, поскольку человек очень свободно там себя чувствует, слишком легко. А Шаламов пишет, что лагерь – это целиком отрицательный опыт для человека, ни один человек не становился лучше после лагеря. У Шаламова абсолютно нетрадиционный гуманизм. Шаламов говорит о вещах, которые до него никто не произносил. Например, понятие дружбы. В рассказе «Сухим пайком» он говорит, что дружба невозможна в лагере: «Дружба не зарождается ни в нужде, ни в беде. Те «трудные» условия жизни, которые, как говорят нам сказки художественной литературы, являются обязательным условием возникновения дружбы, просто недостаточно трудны. Если беда и нужда сплотили, родили дружбу людей - значит, это нужда не крайняя и беда не большая. Горе недостаточно остро и глубоко, если можно разделить его с друзьями. В настоящей нужде познается только своя собственная душевная и телесная крепость, определяются пределы своих возможностей, физической выносливости и моральной силы». И он к этой теме опять возвращается в другом рассказе «Одиночный замер»: «Дугаев удивился - они с Барановым не были дружны. Впрочем, при голоде, холоде и бессоннице никакая дружба не завязывается, и Дугаев, несмотря на молодость, понимал всю фальшивость поговорки о дружбе, проверяемой несчастьем и бедою». По сути, все те понятия нравственности, которые возможны в обыденной жизни, искажаются в условиях жизни лагерной.

В рассказе «Заклинатель змей» интеллигент-киносценарист Платонов «тискает романы» блатному Феденьке, при этом успокаивая себя тем, что это уж лучше, благороднее, чем выносить парашу. Все-таки здесь он будет пробуждать интерес к художественному слову. Он понимает, что еще занял хорошее место (у похлебки, можно покурить и т.д.). При этом на рассвете, когда Платонов уже окончательно ослабев, закончил рассказывать первую часть романа, блатной Феденька ему сказал: «Ложись здесь, с нами. Спать-то много не придется – рассвет. На работе поспишь. Набирайся сил к вечеру…». В этом рассказе показана вся та уродливость отношений между заключенными. Блатные здесь властвовали над остальными, могли заставить, кого угодно чесать пятки, «тискать романы», отдать место на нарах или отобрать любую вещь, а иначе - удавка на шею. В рассказе «На представку» описывается, как такие блатные зарезали одного заключенного, чтобы забрать у него вязаный свитер – последнюю передачу от жены перед отправкой в дальнюю дорогу, который тот не хотел отдавать. Вот настоящий предел падения. Вначале этого же рассказа автор передает "большой привет" Пушкину - рассказ начинается у Шаламова «играли в карты у коногона Наумова», а у Пушкина в повести «Пиковая дама» начало было таким: «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова». У Шаламова есть некая своя тайная игра. Он в уме держит весь опыт русской литературы: и Пушкина, и Гоголя, и Салтыкова-Щедрина. Однако он это очень дозировано использует. Здесь ненавязчивое и точное попадание прямо в цель. Несмотря на то, что Шаламова называли летописцем тех ужасных трагедий, все же он считал, что он не летописец и более того, был против того, чтобы учили жизни в произведениях. В рассказе «Последний бой майора Пугачева» показан мотив свободы и обретения свободы за счет своей жизни. Это традиция, характерная еще русской радикальной интеллигенции. Разорвана связь времен, но Шаламов связывает концы этой нити. Но говоря о Чернышевском, Некрасове, Толстом, Достоевском, он винил такую литературу в разжигании социально-общественных иллюзий.