Российская империя вступила в XIX в. с блестящим фасадом великодержавного могущества и тяжелым грузом нарастающих социально-экономических и внутриполитических проблем. Политический курс Александра I (1801-1825) в начале правления характеризовался напряженным поиском путей реформирования доставшегося в наследство неповоротливого и громоздкого чиновничье-государственного аппарата. Российское самодержавие стремилось лавировать между проведением консервативных и либеральных мероприятий, частично реорганизуя различные звенья государственного управления.

Реформы начала царствования Александра I.

Начало правления Александра I Благословенного на первый взгляд оправдывало надежды российского либерального дворянства. В кружке "молодых друзей" императора, так называемом "негласном комитете", были разработаны проекты коренных реформ государственного устройства Российской империи. В 1802 г. проведена реформа высших государственных учреждений империи. При императоре был образован Комитет министров, а коллегии были заменены министерствами (схема 10). В дальнейшем разработкой планов радикальных преобразований, предполагавших даже возможность введения в стране представительной формы правления, занимался выдающийся государственный деятель М. М. Сперанский. В 1809 г. по поручению царя им был составлен проект, в соответствии с которым в России должна была быть введена конституционная монархия. План реформ назывался "Введение к Уложению государственных законов". Фактически речь шла о принятии конституции, которая, по мысли реформатора, должна была "облечь правление самодержавное внешними формами закона, оставив, в сущности, ту же силу и то же пространство самодержавия". Согласно проекту Сперанского в основу государственного устройства должен был быть положен принцип разделения властей. Предлагалось сконцентрировать законосовещательные полномочия в новом органе - Государственной думе (парламенте), исполнительную власть передать министрам, а судебную - Сенату. Связующим звеном между императором и тремя ветвями власти должен был стать Государственный совет как высший законосовещательный орган при государе. Именно образование последнего в 1810 г. стало единственной нашедшей реальное воплощение идеей выдающегося российского реформатора. Просуществовав вплоть до падения монархии, Государственный совет так и не стал таким, как его задумывал Сперанский, а превратился в своего рода "отстойник" для высшей бюрократии.

Победа над Наполеоном и всенародный подъем в годы Отечественной войны 1812 г. способствовали оживлению надежд дворянской интеллигенции на либерализацию политического режима. Казалось, что эти надежды начинают оправдываться. Так, в 1815 г. император даровал конститу

Схема 10.

цию вошедшему в состав России Царству Польскому, а в 1818 г. установил автономное управление в Бессарабии. На принципах самоуправления в составе империи существовало и Великое княжество Финляндское. Наконец, в 1818-1820 гг. по поручению Александра I Н. Н. Новосельцевым был подготовлен и одобрен императором документ под названием "Государственная Уставная грамота Российской империи". Он также предусматривал введение в России конституционной монархии. Однако либеральные начинания александровского времени к концу правления сменились откровенно реакционным курсом, что было обусловлено активным противодействием основной части дворянства, опасавшегося взрыва крестьянского возмущения в ответ на "прикосновение к основам самодержавия".

Практические итоги реформаторских усилий в царствование Александра I были незначительны. Большую роль в эволюции государственного строя России имели законы 1815-1824 гг., направленные на ужесточение крепостничества и введение системы военных поселений, руководимых "без лести преданным" царю А. А. Аракчеевым. Политика либерального лавирования, непоследовательность реформаторских попыток и, как завершение, грубый поворот к откровенной реакции - все это послужило толчком к созданию многочисленных тайных (в основном офицерских) обществ, ставивших своей целью проведение радикальных изменений самодержавного строя. Венцом заговорческой деятельности российского либерального дворянства стало восстание декабристов в 1825 г., потрясшее все здание империи.

Император Николай I (1825-1855), вступив на престол, приложил все силы для укрепления карательного аппарата монархии и консервации государственно-политической системы самодержавия, он был "последним его рыцарем". Характерной особенностью 30-летнего николаевского правления являлось стремление монарха решать все проблемы путем жесткой политической централизации и милитаризации всех звеньев государственного аппарата. Ряд ведомств были военизированы (горное, лесное, путей сообщения), а большинство губерний возглавили военные губернаторы. При Николае I особую роль приобретает Собственная Его Императорского Величества канцелярия. Основную роль в этом учреждении начинает играть третье отделение, созданное в 1826 г. и централизовавшее органы политического сыска и следствия. Под началом главы Третьего отделения графа А. X. Бенкендорфа находился и Отдельный корпус жандармов - политическая полиция.

Одной из задач в рамках укрепления основ неограниченной монархии в первой половине XIX в. являлась кодификационная деятельность, которая была сосредоточена во Втором отделении Канцелярии, возглавляемом М. М. Сперанским. Итогом многолетней работы стало Полное собрание законов Российской Империи, а также издание более компактного систематизированного Свода основных государственных законов.

Вместе с тем необходимость изменений в государственном устройстве страны становилась все более очевидной даже для самых ярых сторонников самодержавия и его главной основы - крепостничества. А. X. Бенкендорф, обращаясь к императору, называл крепостное состояние российского крестьянства "пороховым погребом" под самодержавным строем. Но любые проекты по крестьянскому вопросу упорно отклонялись Николаем I. Он считал, что условия для освобождения крестьян еще не созрели. Важной уступкой насущным требованиям времени стала реформа управления государственными крестьянами (1837- 1841 гг. - реформа П. Д. Киселева). После прокатившихся но Европе революционных выступлений 1848 г. Николай I окончательно отказался от идеи проведения преобразований. 18 февраля 1855 г. после недолгой болезни, осознавая всю тщетность усилий по сохранению самодержавного режима, Николай I скончался.

Российская империя вступила в XIX в. с блестящим фасадом великодержавного могущества и тяжелым грузом нарастающих социально-экономических и внутриполитических проблем. Политический курс Александра I (1801-1825) в начале правления характеризовался напряженным поиском путей реформирования доставшегося в наследство неповоротливого и громоздкого чиновничье-государственного аппарата. Российское самодержавие стремилось лавировать между проведением консервативных и либеральных мероприятий, частично реорганизуя различные звенья государственного управления.

Реформы начала царствования Александра I.

Начало правления Александра I Благословенного на первый взгляд оправдывало надежды российского либерального дворянства. В кружке "молодых друзей" императора, так называемом "негласном комитете", были разработаны проекты коренных реформ государственного устройства Российской империи. В 1802 г. проведена реформа высших государственных учреждений империи. При императоре был образован Комитет министров, а коллегии были заменены министерствами (схема 10). В дальнейшем разработкой планов радикальных преобразований, предполагавших даже возможность введения в стране представительной формы правления, занимался выдающийся государственный деятель М. М. Сперанский. В 1809 г. по поручению царя им был составлен проект, в соответствии с которым в России должна была быть введена конституционная монархия. План реформ назывался "Введение к Уложению государственных законов". Фактически речь шла о принятии конституции, которая, по мысли реформатора, должна была "облечь правление самодержавное внешними формами закона, оставив, в сущности, ту же силу и то же пространство самодержавия". Согласно проекту Сперанского в основу государственного устройства должен был быть положен принцип разделения властей. Предлагалось сконцентрировать законосовещательные полномочия в новом органе - Государственной думе (парламенте), исполнительную власть передать министрам, а судебную - Сенату. Связующим звеном между императором и тремя ветвями власти должен был стать Государственный совет как высший законосовещательный орган при государе. Именно образование последнего в 1810 г. стало единственной нашедшей реальное воплощение идеей выдающегося российского реформатора. Просуществовав вплоть до падения монархии, Государственный совет так и не стал таким, как его задумывал Сперанский, а превратился в своего рода "отстойник" для высшей бюрократии.

Победа над Наполеоном и всенародный подъем в годы Отечественной войны 1812 г. способствовали оживлению надежд дворянской интеллигенции на либерализацию политического режима. Казалось, что эти надежды начинают оправдываться. Так, в 1815 г. император даровал конститу

Схема 10. Структура управления Российской империей в первой четверти XIX в.

цию вошедшему в состав России Царству Польскому, а в 1818 г. установил автономное управление в Бессарабии. На принципах самоуправления в составе империи существовало и Великое княжество Финляндское. Наконец, в 1818-1820 гг. по поручению Александра I Н. Н. Новосельцевым был подготовлен и одобрен императором документ под названием "Государственная Уставная грамота Российской империи". Он также предусматривал введение в России конституционной монархии. Однако либеральные начинания александровского времени к концу правления сменились откровенно реакционным курсом, что было обусловлено активным противодействием основной части дворянства, опасавшегося взрыва крестьянского возмущения в ответ на "прикосновение к основам самодержавия".

Практические итоги реформаторских усилий в царствование Александра I были незначительны. Большую роль в эволюции государственного строя России имели законы 1815-1824 гг., направленные на ужесточение крепостничества и введение системы военных поселений, руководимых "без лести преданным" царю А. А. Аракчеевым. Политика либерального лавирования, непоследовательность реформаторских попыток и, как завершение, грубый поворот к откровенной реакции - все это послужило толчком к созданию многочисленных тайных (в основном офицерских) обществ, ставивших своей целью проведение радикальных изменений самодержавного строя. Венцом заговорческой деятельности российского либерального дворянства стало восстание декабристов в 1825 г., потрясшее все здание империи.

Император Николай I (1825-1855), вступив на престол, приложил все силы для укрепления карательного аппарата монархии и консервации государственно-политической системы самодержавия, он был "последним его рыцарем". Характерной особенностью 30-летнего николаевского правления являлось стремление монарха решать все проблемы путем жесткой политической централизации и милитаризации всех звеньев государственного аппарата. Ряд ведомств были военизированы (горное, лесное, путей сообщения), а большинство губерний возглавили военные губернаторы. При Николае I особую роль приобретает Собственная Его Императорского Величества канцелярия. Основную роль в этом учреждении начинает играть третье отделение, созданное в 1826 г. и централизовавшее органы политического сыска и следствия. Под началом главы Третьего отделения графа А. X. Бенкендорфа находился и Отдельный корпус жандармов - политическая полиция.

Одной из задач в рамках укрепления основ неограниченной монархии в первой половине XIX в. являлась кодификационная деятельность, которая была сосредоточена во Втором отделении Канцелярии, возглавляемом М. М. Сперанским. Итогом многолетней работы стало Полное собрание законов Российской Империи, а также издание более компактного систематизированного Свода основных государственных законов.

Вместе с тем необходимость изменений в государственном устройстве страны становилась все более очевидной даже для самых ярых сторонников самодержавия и его главной основы - крепостничества. А. X. Бенкендорф, обращаясь к императору, называл крепостное состояние российского крестьянства "пороховым погребом" под самодержавным строем. Но любые проекты по крестьянскому вопросу упорно отклонялись Николаем I. Он считал, что условия для освобождения крестьян еще не созрели. Важной уступкой насущным требованиям времени стала реформа управления государственными крестьянами (1837- 1841 гг. - реформа П. Д. Киселева). После прокатившихся но Европе революционных выступлений 1848 г. Николай I окончательно отказался от идеи проведения преобразований. 18 февраля 1855 г. после недолгой болезни, осознавая всю тщетность усилий по сохранению самодержавного режима, Николай I скончался.

Вместе с распадом Российской империи большинство населения предпочло создать самостоятельные национальные государства. Многим из них так и не было суждено остаться суверенными, и они вошли в состав СССР. Другие были включены в состав советского государства позднее. А какой же была Российская империя в начале XX века?

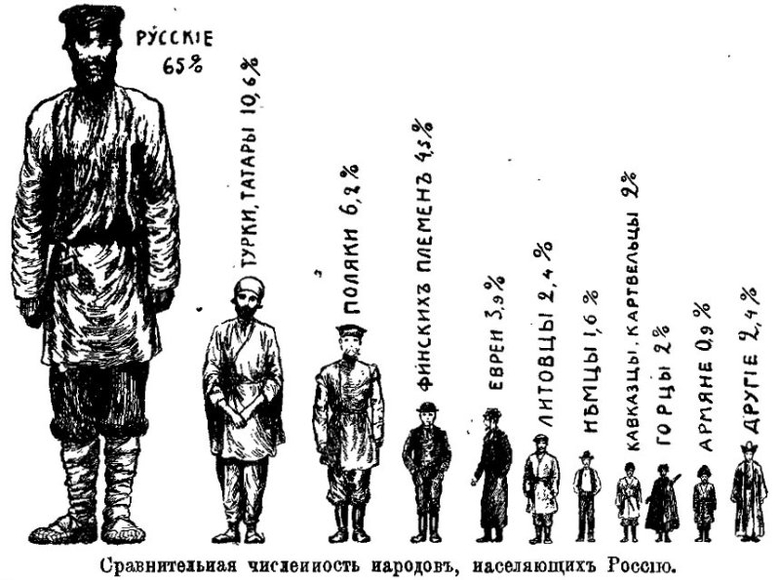

К концу XIX века территория Российской империи - 22,4 млн км 2 . Согласно переписи 1897 года, население составляло 128,2 млн человек, в том числе население Европейской России - 93,4 млн человек; Царства Польского - 9,5 млн, - 2,6 млн, Кавказского края - 9,3 млн, Сибири - 5,8 млн, Средней Азии - 7,7 млн человек. Проживало свыше 100 народов; 57 % населения составляли нерусские народы. Территория Российской империи в 1914 году делилась на 81 губернию и 20 областей; насчитывался 931 город. Часть губерний и областей была объединена в генерал-губернаторства (Варшавское, Иркутское, Киевское, Московское, Приамурское, Степное, Туркестанское и Финляндское).

К 1914 году протяженность территории Российской империи составляла с севера на юг 4383,2 версты (4675,9 км) и с востока на запад - 10 060 верст (10 732,3 км). Общая длина сухопутных и морских границ - 64 909,5 версты (69 245 км), из которых на долю сухопутных границ приходилось 18 639,5 версты (19 941,5 км), а на долю морских - около 46 270 верст (49 360,4 км).

Все население считалось подданными Российской империи, мужское население (от 20 лет) присягало на верность императору. Подданные Российской империи делились на четыре сословия («состояния»): дворянство, духовенство, городские и сельские обыватели. Местное население Казахстана, Сибири и ряда других районов выделялось в самостоятельное «состояние» (инородцы). Гербом Российской империи являлся двуглавый орел с царскими регалиями; государственным флагом - полотнище с белой, синей и красной горизонтальными полосами; государственным гимном - «Боже, царя храни». Государственный язык - русский.

В административном отношении Российская империя к 1914 году делилась на 78 губерний, 21 область и 2 самостоятельных округа. Губернии и области подразделялись на 777 уездов и округов и в Финляндии - на 51 приход. Уезды, округа и приходы, в свою очередь, делились на станы, отделы и участки (всего 2523), а также 274 ленсманства в Финляндии.

Важные в военно-политическом плане территории (столичные и приграничные) были объединены в наместничества и генерал-губернаторства. Некоторые города были выделены в особые административные единицы - градоначальства.

Еще до преобразования Великого княжества Московского в Русское царство в 1547 году, в начале XVI века, российская экспансия начала выходить за пределы своей этнической территории и начала вбирать в себя следующие территории (в таблице не указаны земли, утраченные до начала XIX века):

|

Территория |

Дата (год) присоединения к Российской империи |

Факты |

|

Западная Армения (Малая Азия) |

Территорию уступили в 1917-1918 годах |

|

|

Восточная Галиция, Буковина (Восточная Европа) |

В 1915 году уступлена, в 1916-м частично отвоевана, в 1917 году потеряна |

|

|

Урянхайский край (Южная Сибирь) |

В настоящий момент в составе Республики Тывы |

|

|

Земля Франца-Иосифа, Земля Императора Николая II, Новосибирские острова (Арктика) |

Архипелаги Северного Ледовитого океана, закреплены как территория России нотой МИД |

|

|

Северный Иран (Средний Восток) |

Потерян в результате революционных событий и Гражданской войны в России. В настоящее время принадлежит государству Иран |

|

|

Концессия в Тяньцзине |

Потеряна в 1920 году. В настоящее время город центрального подчинения КНР |

|

|

Квантунский полуостров (Дальний Восток) |

Потерян в результате поражения в Русско-японской войне 1904-1905 годов. В настоящее время провинция Ляонин, КНР |

|

|

Бадахшан (Средняя Азия) |

В настоящее время Горно-Бадахшанская АО Таджикистана |

|

|

Концессия в Ханькоу (Ухань, Восточная Азия) |

В настоящее время провинция Хубэй, КНР |

|

|

Закаспийская область (Средняя Азия) |

В настоящее время принадлежит Туркмении |

|

|

Аджарский и Карсско-Чилдырский санджаки (Закавказье) |

В 1921 году уступлены Турции. В настоящее время Аджарская АО Грузии; илы Карс и Ардахан в Турции |

|

|

Баязетский (Догубаязитский) санджак (Закавказье) |

В том же, 1878, году уступлен Турции по итогам Берлинского конгресса |

|

|

Княжество Болгария, Восточная Румелия, Адрианопольский санджак (Балканы) |

Упразднены по итогам Берлинского конгресса в 1879 году. В настоящее время Болгария, Мраморноморский регион Турции |

|

|

Кокандское ханство (Средняя Азия) |

В настоящее время Узбекистан, Киргизия, Таджикистан |

|

|

Хивинское (Хорезмское) ханство (Средняя Азия) |

В настоящее время Узбекистан, Туркмения |

|

|

включая Аландские острова |

В настоящее время Финляндия, Республика Карелия, Мурманская, Ленинградская области |

|

|

Тарнопольский округ Австрии (Восточная Европа) |

В настоящее время Тернопольская область Украины |

|

|

Белостокский округ Пруссии (Восточная Европа) |

В настоящее время Подляское воеводство Польши |

|

|

Гянджинское (1804), Карабахское (1805), Шекинское (1805), Ширванское (1805), Бакинское (1806), Кубинское (1806), Дербентское (1806), северная часть Талышского (1809) ханства (Закавказье) |

Вассальные ханства Персии, захват и добровольные вхождения. Закреплены в 1813 году договором с Персией по итогам войны. Ограниченные автономии до 1840-х годов. В настоящее время Азербайджан, Нагорно-Карабахская Республика |

|

|

Имеретинское царство (1810), Мегрельское (1803) и Гурийское (1804) княжества (Закавказье) |

Царство и княжества Западной Грузии (с 1774 года независимые от Турции). Протектораты и добровольные вхождения. Закреплены в 1812 году договором с Турцией и в 1813 году договором с Персией. Самоуправление до конца 1860-х годов. В настоящее время Грузия, края Самегрело-Верхняя Сванетия, Гурия, Имеретия, Самцхе-Джавахетия |

|

|

Минское, Киевское, Брацлавское, восточные части Виленского, Новогрудского, Берестейского, Волынского и Подольского воеводств Речи Посполитой (Восточная Европа) |

В настоящее время Витебская, Минская, Гомельская области Белоруссии; Ровенская, Хмельницкая, Житомирская, Винницкая, Киевская, Черкасская, Кировоградская области Украины |

|

|

Крым, Едисан, Джамбайлук, Едишкуль, Малая Ногайская Орда (Кубань, Тамань) (Северное Причерноморье) |

Ханство (с 1772 года независимое от Турции) и кочевые ногайские племенные союзы. Аннексия, закреплена в 1792 году по договору в результате войны. В настоящее время Ростовская область, Краснодарский край, Республика Крым и Севастополь; Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская области Украины |

|

|

Курильские острова (Дальний Восток) |

Племенные союзы айнов, приведение в российское подданство, окончательно к 1782 году. По договору 1855 года Южные Курилы в Японии, по договору 1875 года - все острова. В настоящее время Северо-Курильский, Курильский и Южно-Курильский городские округа Сахалинской области |

|

|

Чукотка (Дальний Восток) |

В настоящее время Чукотский автономный округ |

|

|

Тарковское шамхальство (Северный Кавказ) |

В настоящее время Республика Дагестан |

|

|

Осетия (Кавказ) |

В настоящее время Республика Северная Осетия - Алания, Республика Южная Осетия |

|

|

Большая и Малая Кабарда |

Княжества. В 1552-1570 годах военный союз с Русским государством, в дальнейшем вассалы Турции. В 1739-1774 годах по договору - буферное княжество. С 1774 года в российском подданстве. В настоящее время Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика |

|

|

Инфлянтское, Мстиславское, большие части Полоцкого, Витебского воеводств Речи Посполитой (Восточная Европа) |

В настоящее время Витебская, Могилёвская, Гомельская области Белоруссии, Даугавпилсский край Латвии, Псковская, Смоленская области России |

|

|

Керчь, Еникале, Кинбурн (Северное Причерноморье) |

Крепости, от Крымского ханства по договору. Признаны Турцией в 1774 году по договору в результате войны. Крымское ханство получило независимость от Османской империи под покровительством России. В настоящее время городской округ Керчь Республики Крым России, Очаковский район Hиколаевской области Украины |

|

|

Ингушетия (Северный Кавказ) |

В настоящее время Республика Ингушетия |

|

|

Алтай (Южная Сибирь) |

В настоящее время Алтайский край, Республика Алтай, Новосибирская, Кемеровская, Томская области России, Восточно-Казахстанская область Казахстана |

|

|

Кюменигордский и Нейшлотский лен - Нейшлот, Вильманстранд и Фридрихсгам (Прибалтика) |

Лен, от Швеции по договору в результате войны. С 1809 года в российском Великом княжестве Финляндском. В настоящее время Ленинградская область России, Финляндия (область Южная Карелия) |

|

|

Младший жуз (Средняя Азия) |

В настоящее время Западно-Казахстанская область Казахстана |

|

|

(Киргизская землица и др.) (Южная Сибирь) |

В настоящее время Республика Хакасия |

|

|

Новая Земля, Таймыр, Камчатка, Командорские острова (Арктика, Дальний Восток) |

В настоящее время Архангельская область, Камчатский, Красноярский край |

Социально-экономическое положение Российской империи в первой половине XIX в. XIX век начался и прошел под знаком Великой Французской революции (1789 - 1794 гг.) Это событие мирового значения, ибо оно знаменовало переход в Европе и северной Америке к индустриальной цивилизации. Ее определяющей чертой явился технологический переворот, создавший возможности для наращивания темпов развития производства. В политической сфере революция породила парламентскую республику, что привело к расширению гражданских прав. В социальной сфере в результате классообразующих процессов обостряется борьба пролетариата, развернулись социальные революции (Германия, Италия, Франция, Англия). Происходит теоретическое оформление социалистического учения.

Александр I был воспитан своей бабкой Екатериной II. Она стремилась подготовить, сделать из него, если не идеального человека, то идеального государя. «Александр получил блестящее для того времени образование. Но он был сложной и противоречивой натурой. В начале царствования он слыл либералом, искал пути решительного реформирования российской действительности, а закончил жизненный путь с репутацией гонителя либеральных идей, религиозного мистика»1 1 . Троицкий Н.А. Александр I и Наполеон. М., 2003. С. 36..

Для проведения реформ был образован Непременный совет - совещательный орган при императоре. Однако основным центром, в котором разрабатывались идеи преобразований стал Негласный комитет, в который вошли воспитанные на передовых идеях XVIII в. молодые друзья царя - граф П. А. Строганов, граф В. П. Кочубей, польский князь Адам Чартбрыйский, граф Новосильцев Н.Н. Наиболее либеральной, хотя и противоречивой, была попытка правительства в области образования. Были созданы университеты: Казанский, Харьковский, Петербургский. Открыты университеты в Дерпте и Вильно. В 1804 г. было открыто московское коммерческое училище, которое положило начало специальному экономическому образованию. В 1811 г. был открыт Царскосельский лицей, первый выпуск которого прославил А. С. Пушкин. Начался широкий ввоз иностранных книг, впервые были переведены и изданы труды Адама Смита. Основное внимание было уделено реформированию системы государственного управления. Исключительную роль в разработке этих реформ сыграл статс-секретарь Непременного совета М. М. Сперанский. Сын бедного сельского священника, он сделал головокружительную карьеру и стал ближайшим советником императора. Великий труженик М. М Сперанский достиг энциклопедических знаний постоянным самообразованием. Он подготовил документ «Введение к уложению государственных законов». В результате в 1802 г. был учрежден Кабинет министров под управлением самого императора. Министерства заменили устаревшие коллегии, утвердилось единоначалие. Был реформирован Сенат, ставший высшим судебным органом, надзирающий за соблюдением законности в империи. В 1910 г. по инициативе Сперанского был создан Государственный совет - высший законосовещательный орган при царе. Проекты Сперанского могли бы способствовать началу конституционного процесса в России, но они были реализованы лишь через сто лет - созыв Государственной думы, например.

Были сделаны некоторые шаги по реформированию почвенного уклада, изменению бедственного положения крепостных крестьян. Ограничили продажу крестьян, их нельзя было продавать «в розницу», то есть без семьи. Государственных крестьян запрещалось передавать в частные руки. Указ «О вольных хлебопашцах» предусматривал выход крестьян на волю по обоюдному согласию с помещиком. Но освободилось к 1825 г. менее 0,5% крепостных. В 1801 - 1805 гг. было отменено крепостное право в Прибалтике, крестьяне получили личную свободу, но не получили земли. Но даже все эти скромные меры встретили мощное сопротивление консервативных сил, дворянства. Идеологом консерватизма стал Н. М. Карамзин. В записке «О древней и новой России», он настаивал на незыблемости самодержавия и крепостничества. В практической жизни консервативные тенденции особенно быстро проявились в «аракчеевщине». Граф А.А. Аракчеев проводил политику, нацеленную на упрочение абсолютизма и ужесточение крепостного права. Наиболее ярким проявлением «аракчеевщины» стали военные поселения - особая форма комплектования и содержания.

«Таким образом, к концу XVIII в. в России складывается внутренний рынок; все активнее становится внешняя торговля. Крепостное хозяйство, втягиваясь в рыночные отношения, видоизменяется»1 1 История России. С начала XVIII до конца XIX в., отв. ред. А. Н. Сахаров, М.: Изд. АСТ, 2004. С. 296.. До тех пор пока оно носило натуральный характер, потребности помещиков были ограничены тем, что производилось на их полях, огородах, скотных дворах и т.п. Эксплуатация крестьян имела четко обозначенные пределы. Когда же появилась реальная возможность превратить производимую продукцию в товар и получить деньги, потребности поместного дворянства начинают неудержимо расти. Помещики перестраивают свое хозяйство так, чтобы максимально повысить его продуктивность традиционными, крепостническими методами. В черноземных районах, дававших прекрасные урожаи, усиление эксплуатации выразилось в расширении барской запашки за счет крестьянских наделов и увеличении барщины. Но это в корне подрывало крестьянское хозяйство. Ведь крестьянин обрабатывал помещичью землю, используя свой инвентарь и свою скотину, да и сам он представлял ценность как работник постольку, поскольку был сыт, силен, здоров. Упадок его хозяйства бил и по хозяйству помещичьему. В результате после заметного подъема на рубеже XVIII -- XIX вв. помещичье хозяйство постепенно попадает в полосу безысходного застоя. В нечерноземном регионе продукция поместий приносила все меньшую прибыль. Поэтому помещики склонны были сворачивать свое хозяйство. Усиление же эксплуатации крестьян выражалось здесь в постоянном повышении денежного оброка. Причем нередко это оброк устанавливался выше реальной доходности земли, отведенной крестьянину в пользование: помещик рассчитывал на заработки своих крепостных за счет промыслов, отходничества -- работы на фабриках, мануфактурах, в различных сферах городского хозяйства. Расчеты эти были вполне оправданы: в этом регионе в первой половине XIX в. растут города, складывается фабричное производство нового типа, которое широко применяет вольнонаемную рабочую силу. Но попытки крепостников использовать эти условия для того, чтобы повысить доходность хозяйства, приводили к его саморазрушению: увеличивая денежный оброк, помещики неизбежно отрыва ли крестьян от земли, превращая их отчасти в ремесленников, отчасти вольнонаемных рабочих. В еще более трудном положении оказалось промышленное производство России. В это время определяющую роль играла унаследованная от XVIII в. промышленность старого, крепостного типа. Однако у нее не было стимулов для технического прогресса: количество и качество продукции регламентировались сверху; установленному объему производства строго соответствовало число приписанных крестьян. «Крепостная промышленность была обречена на застой. В то же время в России появляются предприятия иного типа: не связанные с государством, они работают на рынок, используют вольнонаемный труд»1 1 Ковальченко И.Д. Русское крепостное крестьянство в первой половине XIX в.М.,2006. С. 57.. Подобные предприятия возникают прежде всего в легкой промышленности, продукция которой уже имеет массового покупателя. Их владельцами становятся разбогатевшие крестьяне-промысловики; а работают здесь крестьяне-отходники. За этим производством было будущее, но господство крепостной системы стеснило его. Владельцы промышленных предприятий обычно сами находились в крепостной зависимости и вынуждены были значительную часть доходов в виде оброка отдавать хозяевам-помещикам; рабочие юридически и по сути своей оставались крестьянами, стремившимися, заработав на оброк, вернуться в деревню. «Рост производства затруднялся и относительно узким рынком сбыта, расширение которого, в свою очередь, было ограничено крепостным cтроем. Т.е., в первой половине XIX в. традиционная система экономики явно тормозила развитие производства и препятствовала становлению в ней новых отношений. Крепостное право превращалось в препятствие на пути нормального развития страны».

Государственный строй России в первой половине XIX в. «Воцарение сына Павла I было встречено населением столицы с ликованием. В манифесте, спешно отпечатанном уже 12 марта 1801 года, Александр I объявил, что будет управлять «богом врученным» ему народом «по законам и по сердцу августейшей бабки нашей», тем самым подчеркнув свою приверженность политическому курсу Екатерины II»2 2 . Троицкий Н.А. Александр I и Наполеон. М., 2003. С. 38.. Он и начал с того, что восстановил отмененные Павлом «Жалованные грамоты» дворянству и городам, дворянские выборные короративные органы, освободил дворян от телесных наказаний, объявил амнистию всем, бежавшим от павловских репрессий за границу и ссыльным. Были отменены и другие павловские указы, вроде запрета носит круглые французские шляпы, выписывать иностранные газеты и журналы, выезжать за границу. Была объявлена свобода торговли, разрешены частные типографии, упразднена вселявшая страх Тайная экспедиция, занимавшаяся сыском и расправой. Опустела петербургская Бастилия - Петропавловская крепость.

Эти первые распоряжения порождали надежды на дальнейшие перемены. И они последовали. Необходимо было реформировать систему государственного управления - прежняя уже не отвечала требованиям времени. Собиравшийся при Екатерине II время от времени Государственный совет стал постоянным («Непременным»); он рассматривался как орган с законосовещательными функциями при императоре. В совет входили представители высшей титулованной знати (12 человек). С первых же дней своего существования «Непременный» совет приобрел такое значение, что его позиция в значительной степени предопределило окончательное решение императора по наиболее важным вопросам внутренний и внешней политики.

Дальнейшие преобразования были связаны с деятельностью М.М. Сперанского, сына сельского священника, благодаря исключительным способностям сделавшего головокружительную карьеру. При Павле он служил в канцелярии генерал - прокурора, а затем оказался на должности статс-секретаря в «Непременном» совете. Именно этому человеку, «одаренному талантом бюрократа и блестящим умом … твердым, как лед, но и как лед холодным» (В.О. Ключевский), Александр I поручает разработать реформу, которая должна была в значительной степени изменить государственный строй в стране. К октябрю1809 г. Сперанский уже представил проект царю. В нем, по существу, речь шла об ограничении самодержавия и о введении в стране конституционной монархии. В основу реформы автор проекта предлагал положить принцип разделения властей: законодательную власть он считал необходимым сконцентрировать в новом органе - Государственной Думе, судебную - в Сенате, а исполнительную - в министерствах, возникших в России еще в 1802 г. Ни один закон не мог быть создан без предварительного одобрения его выборным органом - Государственной думой. Министров назначал царь, но они оказывались ответственными перед Думой. Предусматривалось стройная система выборных дум: Государственная, губернская, окружные, волостные. Членов Сената полагалось выбирать губернским думам. Политическими правами наделялись все, кроме «народа рабочего» («поместных крестьян, мастеровых, их работников и домашних слуг»). Связывающим звеном между императором и тремя ветвями власти должен быть Государственный совет - вершина новой государственной системы.

Александр I признал проект «удовлетворительным и полезным», но реализован он не был. Дело свелось к учреждению в 1810 г. Государственного совета - законосовещательного органа при императоре, занявшего место «Непременного» совета.

«В 1811 г. получило силу закона подготовленное Сперанским «Общее учреждение министерств», завершившее реформу, начатую в 1802 г., когда коллегии были заменены новой, европейской формой высшей исполнительной власти - министерствами. Дела по каждому министерству решались единолично министром, назначаемым императором и ответственным только перед ним»1 1 Корнилов А.А. Курс истории России XIX в. М., 2000. С. 201.. Если в 1802 году структура и функции министерства не были четко определены, то «Общее учреждение» устанавливало единообразия организации и делопроизводства министерств, регламентировало взаимоотношение министерств с другими органами власти. Министры объединялись в Комитет министров. Его организационные основы окончательно были определены в 1812 г. В состав комитета вошли также представители департаментов Государственного совета, а председатель государственного совета стал одновременно председателем Комитета министров. Согласно закону 1812 г., Комитету министров полагалось рассматривать дела, по которым «необходимо общее соображение и содействие» и в разрешении которых министр «встретил сомнение», включая дела, превышающие пределы его власти. Однако на практике комитет выполнял и судебные функции, и обсуждал законопроекты, которые император утверждал, не передавая их на дополнительное рассмотрение в Государственный совет. Комитет министров мог отменить решения Сената, который также в начале XIX в. претерпел реорганизацию. Он был разделен на девять департаментов (к середине XIX в. их число выросло до 12), полусамостоятельных, скрепленных главенством генерал-прокурора (с 1802 г. эту должность стал занимать министр юстиции).

Решения Сената по судебным делам нередко оказывались неокончательными: если при обсуждении дел в департаментах и общих собраниях сенатов возникали разногласия (а такие ситуации случались часто), окончательный приговор выносил император, а в последствии - Государственный совет. М.М. Сперанский предлагал принять закон о признании решений Совета окончательным; к этому времени он подготовил проект нового преобразования Сената. Речь шла о разделении Сената на два - правительствующий и судебный. Состав последнего должен был по замыслу реформатора, частью назначаться императором, частью избираться дворянством. Однако это предложение не пробрело силу закона. Вскоре последовала отставка Сперанского и ссылка его в Нижний Новгород. Причины «падения» реформатора трактовались и трактуются по-разному. Говорят об интригах сановников, которые видели в Сперанском выскочку (В.О. Ключевский); указывают на чрезмерную активность самого Сперанского (в записках к императору и личных беседах. Он обнаруживал такую обширную осведомленность о разных обстоятельствах внутренней и внешней политической жизни России, что у Александра зародилось сомнение в том, кто же действительно правит империей (В.А. Токсинов) и на отказ царя от профранцузской политики, сторонником которой являлся М.М. Сперанский, и причастность его к масонству (М.Н. Покровский).

«Но удаление Сперанского не означало отказа Александра I от либерального курса своей политики. В 1815 г. он даровал конституцию «царству Польскому». Это рассматривалось как первый шаг к дарованию конституционного устройства самой России. Проект Российской конституции было поручено составить императорскому комиссару при польском правительстве Николаю Новосильцеву»1 1 . Троицкий Н.А. Александр I и Наполеон. М., 2003. С 76.. Составленный им проект («Уставная грамота») предусматривал создание парламента, без одобрения которого монарх не мог издавать законы, предоставление свободы всем российским подданным, кроме крепостных, и федеративное устройство государства.

Но этот проект, созданный в тайне, так и не был обнародован. Более того, к началу 20-х гг. XIX в. Александр I отказывается от коренных преобразований в политической сфере и становиться на путь возврата к бесперспективной практике частных изменений и подновлений существующей системы. Причиной такой перемены Ключевский считает то, что Александра напугали военные революции в Италии и Испании, призрак которых он увидел в выступлении лейб-гвардии Семеновского полка в 1820 г. Покровский указывает, что, как только исчезла необходимость игры в либерализм, император тут же свергнул все либеральные начинания, обнаружив тем самым свои истинные настроения. Близкую точку зрения занимает С.Б. Окунь. Ряд историков (Н.Я. Эльдман, С.В. Мироненко) высказали мнение, что отказ от преобразований произошел в силу мнимой или истиной узости социальной опоры для них и боязни Александра I войти в конфликт с основной массой дворянства.

По оценке большинства исследователей, направление деятельности Николая I, сменившего своего брата на престоле и подавившего декабристское восстание, прямо продолжало консервативный курс конца александровского царствования.

Своей задачей Николай I поставил сохранение самодержавного строя.

Ключевым органов в государственной структуре становится Собственная его величества канцелярия. Значительно увеличивается численность чиновников канцелярии, учреждается несколько его отделений. По структуре и функциям эти отделения фактически были министерствами, но пользовались гораздо большим влиянием и контролировали деятельность соответствующих министерств, оставаясь при этом органами личной власти императора.

«Одним из важнейших являлось III отделение канцелярии - орган политического сыска и следствия, созданный по записке генерала А.Х. Бенкендорфа, бывшего члена масонской ложи, приятеля декабристов, подавшего на них донос Александру I; в 1826 г. начальник отделения стал одновременно шефом специально сформированного корпуса жандармов»1 1 История России. С начала XVIII до конца XIX в., отв. ред. А. Н. Сахаров, М.: Изд. АСТ, 2004. С.295.. На этот пост правительство назначило наиболее преданных ему людей. Первым его занимал Бенкендорф; в 1844 г. его сменил граф А.Ф. Орлов; последнего в 1856 г. сменил князь В.А. Долгоруков. Страна была разделена на несколько жандармских округов, во главе которых находились генералы, имеющие в распоряжении обширный штат подчиненных. Задачи III отделения и корпуса жандармов были многообразны: они осуществляли сыск и следствие по политическим делам, наблюдали за литературой, ведали расколом и сектантством; следили за иностранцами, приехавшими в Россию, занимались крупнейшими должностными и уголовными преступлениями, изучали положение крестьян и причины преступления, изучали положение крестьян и причины крестьянских волнений, ведали цензурой и прочее. Фактически III отделение охватывало все стороны жизни.

Предпринимались попытки поставить под жесткий контроль верховной власти местную администрацию в лице губернаторов. «Центральная бюрократия неимоверно разрасталась. К работе по кодификации законодательства император решил привлечь Сперанского, который в 1821 г. возвратился в столицу. Работа эта была сосредоточена во II отделении императорской канцелярии, начальником которого Николай назначил профессора Петербургского университета М.А. Балугьянского. Фактически отделением руководил М. М. Сперанский»1 1 Корнилов А.А. Курс истории России XIX в. М., 2000. С. 211.. Николай I включил Сперанского в состав Секретного комитета, образованного 6 декабря 1826 года для подготовки реформ в государственном управлении. Комитет разработал ряд проектов, но в большинстве своем они остались на бумаге. Некоторые частные изменения касались системы местного управления.

100 р бонус за первый заказ

Выберите тип работы Дипломная работа Курсовая работа Реферат Магистерская диссертация Отчёт по практике Статья Доклад Рецензия Контрольная работа Монография Решение задач Бизнес-план Ответы на вопросы Творческая работа Эссе Чертёж Сочинения Перевод Презентации Набор текста Другое Повышение уникальности текста Кандидатская диссертация Лабораторная работа Помощь on-line

Узнать цену

Население России делилось на сословия:

1) дворянство; 2) духовенство; 3) купечество; 4) мещанство; 5) казачество; 6) крестьянство.

В XIX в. стал увеличиваться слой так называемых разночинцев, которые не вписывались в традиционные сословные категории. К числу разночинцев относились главным образом люди умственного труда, а именно: учителя, мелкие чиновники, врачи.

Основой экономики страны к началу XIX в. по-прежнему являлась феодально-крепостническая система хозяйства. Но в этот период она становилась все более неэффективной. В результате все отчетливее перед Россией вставал вопрос о необходимости отмены крепостного права.

Россия в XIX в. продолжала оставаться самодержавной монархией.

В 1801 г. в ходе последнего дворцового переворота на российский престол взошел Александр I.

Направления внутренней политики Александра I в начале XIX в.: 1) новый император восстановил отмененные при Павле статьи Жалованных грамот дворянству и городам; 2) Александр I пытался решить крестьянский вопрос. В частности:

– он положил конец раздаче государственных крестьян в частные руки, отменил право помещиков отправлять крестьян на каторгу;

– недворянам было разрешено покупать земли без крестьян, что было важным шагом к формированию буржуазной собственности на землю;

– в 1803 г. был принят Указ о вольных хлебопашцах, согласно которому помещики получили право освобождать крестьян за выкуп;

– примером для русских дворян должна была послужить реформа в Прибалтике, где началась отмена крепостного права. Но эта мера не была поддержана помещиками.

При Александре I в 1802 г. была изменена административная система страны. Петровские коллегии были заменены теперь министерствами. Главными принципами для них стало единоначалие и четкая субординация, а именно подчинение всех нижестоящих вышестоящим. Для координации деятельности министерств был учрежден Комитет министров.

Экономическая политика: Поддержка отечественной промышленности и частного предпринимательства. 1807г – разрешение на создание акционерных обществ, купеческих собраний и торговых судов. 1818г –закон о праве крестьян основывать фабрики и заводы. Попытки финансирования по плану Сперанского (1810. разделение властей. Дворянство, среднее состояние и народ рабочий. Гос. Совет 1810) сокращение выпуска ассигнаций, увеличение налогов.

Военные поселения (1810-1857) Аракчеев. Уменьшение военных расходов посредством совмещения службы и хоз деятельности.

Николай I Павлович (1825–1855) вступил на престол в 1825 г., во время неудачного восстания декабристов. Новый император правил Россией в течение 30 лет. Характерной чертой николаевского режима стали: централизация; милитаризация всей системы управления.

При Николае I была создана система всесторонней опеки государства над всеми сферами жизни общества: политической, экономической, социальной. После вступления на престол Николай сформировал секретный комитет, который должен был подготовить проект преобразований в системе государственного управления. К его работе был привлечен М.М. Сперанский. Комитет, проработав до 1830 г., целостной программы реформ так и не создал.

Важнейшим органом государственного управления при Николае I стала его личная канцелярия, которая состояла из трех отделений.

I отделение канцелярии ведало документами, которые поступали к царю, и исполняло царские поручения.

Во II отделении сосредоточилась работа по упорядочению (кодификации) законов.

III отделение осуществляло функции полиции, должно было быть всевидящим оком царя, наблюдать за точным исполнением законов.

Этому отделению поручались также все политические дела и контроль за умонастроениями в обществе.

Основные направления внутренней политики Николая I:

1) кодификация законодательства – под руководством М.М. Сперанского были подготовлены и изданы Основные государственные законы Российской империи. Эта работа должна была завершиться созданием нового уложения, но Николай I ограничился существующим законодательством;

2) крестьянский вопрос – в 1837–1844 гг. под руководством графа П.Д. Киселева была проведена реформа управления государственными крестьянами. В соответствии с ней в поселениях государственных крестьян было введено самоуправление, начали открываться школы и больницы. Малоземельные крестьяне смогли теперь переселяться на свободные земли. В 1841 г. были приняты меры, которые касались помещичьих крестьян, согласно которым было запрещено продавать крестьян без земли. В 1843 г. права приобретать крепостных были лишены безземельные дворяне. С 1847 г. крепостные крестьяне получили право выкупать свободу, если помещик продавал свое поместье за долги. Но все же данные меры не отменяли институт крепостного права, он в целом продолжал сохраняться;

3) денежная реформа – в 1839–1843 гг. под руководством министра финансов Е.Ф. Канкрина была проведена денежная реформа. Главным платежным средством стал серебряный рубль. Затем были выпущены кредитные билеты, которые можно было обменивать на серебро. В стране поддерживалась пропорция между количеством кредитных билетов и запасом серебра. Это позволило укрепить финансовое положение в стране;

4) реакционные меры в сфере образования – в период николаевского царствования ряд реформ был проведен и в сфере образования. В 1835 г. был принят новый университетский устав, который являлся самым реакционным из всех университетских уставов дореволюционной России;

5) ожесточение цензуры в отношении печати. Но еще больше ожесточились порядки в России после ряда европейских революций 1848 г., которые привели в ужас Николая I.