Александр Мень

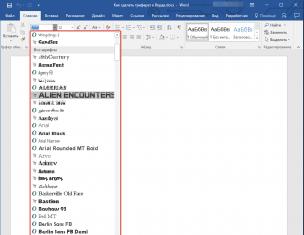

Дмитрий Сергеевич Мережковский занимает своеобразное место в отечественной истории, философии, литературе. Он был прочно забыт в нашей стране, вернее, его прочно забыли (я имею в виду — агрессивно забыли). И вот сейчас он вновь возвращается к нам.

Почему мы с вами говорим о нем? Если Владимир Соловьев был фактически первым профессиональным философом в России, если, скажем, Бердяев был в истории русской религиозно-философской мысли фигурой выдающейся, гигантом — по мощи своего характера, размаху и таланту, то Дмитрий Сергеевич Мережковский — фигура масштаба меньшего, я бы сказал, на порядок. Но мы должны знать его, должны знать этого удивительного человека. И, как отозвался о нем тот же Бердяев, Мережковский был одним из самых образованных людей в Петербурге первой четверти XX столетия.

Дмитрий Сергеевич Мережковский

Что он оставил нам? Этот человек, как бы еще из прошлого века (в начале XX в. ему уже было 35 лет), сформировался в эпоху народничества, был лично знаком с Львом Толстым и со многими кумирами того времени. А умер он, когда уже началась Вторая мировая война, в изгнании. Эта долгая жизнь была, с одной стороны, очень тяжелой, потому что Мережковский был одинок; но, с другой стороны, он и не был одинок, потому что он неотделим от своей жены. История литературы и мысли не знает, пожалуй, второго такого случая, когда два человека составляли в такой степени одно. И он, и жена его, Зинаида Николаевна Гиппиус, признавались, что они не знают, где кончаются его мысли, где начинаются ее мысли. Они жили вместе, как пишет она в своих мемуарах, 52 года, не разлучившись ни на один день. И поэтому его сочинения и ее — это, пожалуй, тоже что-то единое. И говорить о Дмитрии Сергеевиче Мережковском, не говоря о Зинаиде Николаевне, по-моему, совершенно невозможно. Я думаю, что их души теперь почти одно, и их нельзя разделить ни в культуре, ни в мысли, ни в истории, ни в их биографии.

Мережковский оставил нам 24 тома (правда, не очень толстых) своих произведений, изданных до революции. Туда входят: стихи, поэмы, переводы со всех европейских языков, переводы античных трагиков; новеллы в духе итальянского Возрождения; трилогия «Христос и Антихрист» — первое его крупное беллетристическое произведение, состоящее из романов: «Смерть богов» («Юлиан Отступник»), «Воскресшие боги» (Леонардо да Винчи) и «Антихрист» (Петр и Алексей); другая трилогия — «Царство зверя» («Зверь из бездны»), состоящая из драмы «Павел I» и двух романов: «Александр I» и изданного уже во время революции, в 1918 г., «14 декабря». «Царство зверя» — о кризисе российской монархии, о культуре, о народе, о будущем России, о трагических судьбах.

Зинаида Николаевна Гиппиус

Далее у Мережковского есть роман о египетском фараоне Эхнатоне, написанный уже на Западе. Есть очень интересная, блестяще написанная книга «Наполеон». Затем: любопытная, но очень спорная трилогия о религиозных судьбах Европы, начиная с древнейших времен: «Тутанхамон на Крите» — полуроман, полуэссе, полуистория, «Тайна трех» — о Вавилоне, Египте и Крите — и «Мессия»; есть книга, вызвавшая довольно широкий отклик на Западе, называется она «Иисус Неизвестный» — большая двухтомная книга о жизни Христа и о Его личности; еще одна книга — цикл биографий святых, западных и восточных: апостол Павел, Августин, испанские мистики, Тереза Авильская, Хуан де ла Крус, Жанна дАрк. Совсем недавно были изданы книги (за рубежом, конечно) о западных святых: о Лютере, о Маленькой Терезе — французской святой, монахине-кармелитке, умершей в юном возрасте в конце прошлого столетия; эта книга уже дважды издавалась за рубежом. Самая, пожалуй, яркая книга — «Лев Толстой и Достоевский».

Наибольшую известность Мережковский получил как мыслитель и критик, но мыслитель очень своеобразный. Это совсем иное явление, чем Бердяев, Флоренский, Франк — классические философы. Это мысль капризная, подчиненная схемам, своеобразная мысль. Я не могу подобрать слов для характеристики книг Мережковского, непонятен жанр: это и биографии писателей, и религиозно-философские, даже богословские мысли, и блестящая литературная критика — все вместе. Это какой-то синтетический жанр огромных эссе. Он был эссеист и блестящий мастер цитаты. В истории русской критики никто так великолепно не владел цитатой: иногда кажется, что он жонглирует цитатами, как опытный циркач, всегда находя под рукой необходимое место. Некоторые критики обвиняли Мережковского в том, что он слишком часто возвращается к своим темам, но это стиль начала века, это стремление, которое было у Андрея Белого, — как бы повторять музыкальную настроенность, музыкальную фразу, начиная с одного и кончая этим же, возвращаясь постоянно к одним и тем же темам.

Дмитрий Мережковский

Родился Дмитрий Сергеевич Мережковский в семье достаточно грамотного, образованного чиновника, человека, не чуждого литературе, в молодые годы далекого от духовенства, но тем не менее интересовавшегося разными религиозными проблемами. И в юные годы, когда молодой Мережковский уже стал писать стихи, отец, человек фундаментальный, решил проверить: есть дар или нет, есть на что делать ставку или это просто обыкновенное бумагомарание. Он берет юного Дмитрия и отправляется не к кому иному как к Федору Михайловичу Достоевскому. Это было незадолго до смерти Федора Михайловича. Самому Мережковскому тогда, по-моему, не было еще пятнадцати лет. Они приходят в квартиру Достоевского, коридор завален экземплярами «Братьев Карамазовых». Выходит бледный, с воспаленными глазами, Федор Михайлович, дрожащий мальчик читает перед ним смущенно свои вирши. «Плохо! Плохо, — говорит Достоевский, — никуда не годно. Никуда не годно. Чтобы писать, страдать надо! Страдать!». «Ну, Федор Михайлович, — говорит отец, — пусть тогда лучше не пишет, лишь бы не страдал. Зачем ему это?». Но пришлось Дмитрию Сергеевичу и писать много, и страдать.

Мережковский был действительно много пишущий человек. Работал удивительно. Андрей Белый, который в юности был с ним дружен, ядовито описывал его манеру работать: холодный петербуржец, он работал только «от головы» (хотя, в общем, это не так), и когда стреляла пушка (поверка точного времени — тогда в Петербурге стреляла пушка), Дмитрий Сергеевич бросал перо на половине фразы, вставал и выходил прогуляться по Невскому.

Это был маленький человечек, хрупкий, ниже ростом, чем его жена, сильно грассировал, — он не производил впечатления какого-то мощного творца или мыслителя и таковым не был, хотя все-таки к этому стремился. В этом хрупком теле, в этом маленьком человечке бушевали огромные страсти. Но это были страсти не витальные. Более того, парадоксальным мы можем считать и тот факт, что его удивительный и счастливый брак был, по-видимому, в какой-то степени даже платоническим. Он много писал о любви, о поле, о страсти. Но сам был человеком, по-видимому, достаточно бесстрастным. Чтобы показать странное начало его длительной совместной жизни с женой, я хочу, чтобы вы послушали маленький отрывок из ее мемуаров, написанных незадолго до смерти, в Париже.

Война, холод в сердце. Она безумно переживала его смерть, безумно. Я бы сказал, что эта уже пожилая женщина была убита… Она сказала: «Я умерла, осталось умереть только телу», когда это совершилось, когда в немецкой оккупации, во Франции, в 1941 г., вбегает горничная и говорит: «Мадам, господину плохо». Это было такое крушение, что, читая ее дневники, чувствуешь, насколько сильна была ее любовь. Но это была не просто любовь-страсть, в этой любви не было страсти. Это уникальный, пожалуй, случай среди великих людей (а это все-таки очень крупные люди в нашей культуре). Вы будете читать их стихи, их романы, их эссе, а сегодня я хочу, чтобы вы их почувствовали, почувствовали, что это за люди.

Итак, несколько строк из воспоминаний, в которых Зинаида Николаевна — когда-то тонкая, красивая, рыжеволосая, ядовитая, остроумная женщина (она вечно ходила с лорнеткой) — в оккупированном Париже переживает после смерти мужа снова ту весну, когда они встретились. Это немножко забавная история, но она очень важна для понимания характера и Зинаиды Николаевны, и Дмитрия Сергеевича. Он старше ее, он кончил филологический факультет, он уже пишет стихи, он дружен с Надсоном (я думаю, мало кто из вас знает о таком человеке, но в конце прошлого века этот молодой офицер, болевший туберкулезом, умер двадцати четырех лет, он писал очень скорбные стихи, был популярен; Мережковский с ним дружил, они почти ровесники). И юная особа, Зинаида Николаевна, из обрусевшей старинной немецкой семьи. Они встречаются, и начинается их роман (впрочем, я бы это романом не назвал).

«В сущности, весь период первого знакомства с Мережковским был короток — несколько последних дней июня, когда мы приехали в Боржом, и первые десять дней июля, потому что 11 июля и наступила та перемена в наших отношениях…

11 июля, в Ольгин день, в ротонде был танцевальный вечер, не обычный, наш, а детский. Он устраивался во все лето лишь один раз, и мы все туда, конечно, тоже отправились, смотреть. Д. С. Мережковский, хотя не танцующий, бывал, однако, и на воскресных вечерах; встретили мы его и на этом. Бал был очень милый, но нашим матерям смотреть на детей было, конечно, веселее; мне же скоро наскучило. Д. С-чу, конечно, тоже. Да, в зале — духота, теснота, а ночь была удивительная, светлая, прохладная, деревья в парке стояли серебряные от луны. И мы с Д. С. как-то незаметно оказались вдвоем, на дорожке парка, что вьется по берегу шумливого ручья-речки Боржомки, далеко по узкому ущелью. И незаметно шли мы все дальше, так что и музыка уже была едва слышна. Я не могу припомнить, как начался наш странный разговор. Самое странное, что он мне тогда не показался странным. Мне уже не раз делали, как говорится, “предложение”; еще того чаще слышала я “объяснение в любви”. Но тут не было ни “предложения”, ни “объяснения”: мы, и главное, оба — вдруг стали разговаривать так, как будто это давно было решено, что мы женимся и что это будет хорошо. Начал, дал тон этот, очень простой, он, конечно, а я так для себя незаметно и естественно в этот тон вошла, как будто ничего неожиданного и не случилось. После, вспоминая этот вечер, особенно во время наших размолвок (а их потом случалось немало), я даже спрашивала себя, уже не из кокетства ли я тогда ему не возражала и действительно ли хочу выходить за него замуж?

<…> С этой поры мы уже постоянно встречались в парке утром, вдвоем; днем, если мы не ехали куда-нибудь всей компанией, Д. С. бывал у нас. Никакого “объявления” о нашей будущей свадьбе не было, но как-то это, должно быть, зналось <…>

В этот период мы с Д. С. ссорились, хотя не так, как в дни первого знакомства и в первый год после свадьбы, но все же часто. У обоих был характер по-молодому неуступчивый, у меня в особенности. Но в том, что всякие “свадьбы” и “пиры” — противны, что надо сделать все проще, днем, без всяких белых платьев и вуалей — мы были согласны. Венчание было назначено на 8 января (1889 г.), но уехать в тот же день, или даже на другой, мы не могли: билеты в дилижанс мы достали только на десятое. Я не хотела даже шаферов, но оказалось, что они необходимы: венцы нельзя надевать на головы как шляпу, надо их над головами держать. <…> Постороннего народа почти не было, зато были яркие и длинные солнечные лучи верхних окон — на всю церковь. На розовую подстилку мы вступили вместе и — осторожно: ведь не в белых туфельках, — с улицы, а это все идет после священнику. Как не похоже было это венчание на толстовское, которое он описал в “Анне Карениной” — в свадьбе Кити! Когда давали нам пить из одного сосуда, поочередно, я, во второй раз, хотела кончить, но священник испуганно прошептал: “не все! не все!” — кончить должен был жених. После этого церемония продолжалась с той же быстротой, и вот — мы уже на паперти, разговариваем со свидетелями.

<…> Затем гости (тетка и шафера) ушли домой, а наш день прошел, как вчерашний. Мы с Д. С. продолжали читать в моей комнате вчерашнюю книгу, потом обедали. Вечером, к чаю, зашла случайно бывшая моя гувернантка-француженка. Можно себе представить, что она чуть со стула не упала от неожиданности, когда мама, разливая чай, заметила мельком: “А Зина сегодня замуж вышла”. Дмитрий Сергеевич ушел к себе в гостиницу довольно рано, а я легла спать и забыла, что замужем. Да так забыла, что на другое утро едва вспомнила, когда мама, через дверь, мне крикнула: “Ты еще спишь, а уж муж пришел! Вставай!”. Муж? Какое удивление!».

Сто лет прошло с этого немножко забавного события.

Вот видите, как странно: брак, который совершился незаметно, походя, так что Зинаида Николаевна наутро даже и не вспомнила, что вышла замуж, оказался не только прочным, а сверхпрочным. 52 года ни разу, ни на один день они не разлучаются. Думают в унисон. Постоянно в духовном общении. И в истории, в литературе, в философии они неразделимы, поэтому всегда, когда мы говорим о Мережковском, мы невольно говорим и о Зинаиде Николаевне Гиппиус.

Зинаида Гиппиус

В это время Мережковский много ездил, и он не только умел рассказывать ярко о своих путешествиях подруге, а потом жене, — он умел это описывать. И, может быть, не самое лучшее, но прекрасное в его творчестве — это эссе, которые он потом объединил под общим названием «Вечные спутники». Он описывает свое посещение Греции, Парфенона. Его навсегда заворожила красота античной Греции: голубое небо, белые колонны, прекрасный, совершенный мир. Конечно, это был миф — миф, пришедший откуда-то из XVIII в. Но он жил этим мифом. И в то же время в нем никогда не угасал огонек христианской веры.

Как это соединить? В те же годы, когда начинается его совместная жизнь с Зинаидой Николаевной, он задумывает философский, историософский роман, в котором необходимо было, по его мысли, противопоставить две правды. Что такое христианство? Это великое Откровение Божие. Но ведь это аскетизм, это отвержение плоти, это крайняя духовность, которая в конце концов отворачивается от всего прекрасного, что есть в мире. Зато язычество — это песнь плоти, это песнь любви, это песнь земли. Христианство совершенно не интересуется жизнью человеческой, общественным устройством, проблемой искусства или семьи. А в язычестве искусство бессмертно, и язычество воспело любовь еще со времен античных поэтов и философов: Софокл, Анакреон, Платон.

И вот выходит первый роман, он называется «Смерть богов» — о закате язычества. Две бездны, как любил это называть Мережковский: бездна Неба и бездна земли, царство Бога и царство зверя. Уходит язычество. Император Юлиан (IV в.) перед лицом наступающего и уже торжествующего христианства пытается повернуть историю вспять, пытается утвердить в подвластной ему империи обновленное, преображенное язычество — под знаком культа Солнца, который впитал в себя все восточные и античные религиозные традиции.

Мережковский рисует христианскую юность Юлиана. Жестокость при христианском императорском дворе, то, что видел юный Юлиан, — все это нарисовано резкими штрихами. Правда, если говорить с точки зрения литературной, живые образы Мережковскому почти никогда не удавались. Он был мастером слова, но никогда не был мастером творческого образа, — это разные вещи.

Я помню, когда я сам был совсем юным, когда мне было лет пятнадцать, впервые попалась мне эта книга. Я ровно ничего, как и все мои ровесники, не знал о Мережковском: в словарях его не было, в истории литературы он отсутствовал — он испарился из нашей культуры. Я начал читать этот странный роман «Смерть богов». И надо признаться, что, несмотря на невежество юности, сразу понял его главный недостаток. Показывая столкновение двух миров, Мережковский не сумел показать христианство. Христиане у него — это мракобесы, гонители, невежественные жестокие люди. А язычники — вот Юлиан, это личность, которой он больше всего сочувствует.

Я понимаю, что в этом был глубокий исторический и литературный смысл. Юлиан был человеком подлинного религиозного сознания. И то, что он пришел к язычеству, — не случайно (но это другая история). Я увидел, что Мережковский, который жил там (он путешествовал по Италии, путешествовал по тем странам), видел все через призму совершенно четких субъективных представлений. Да, Юлиан и его окружение имели основание обвинять христиан во многом. В романе показан, например, церковный Собор, где богословы и клерикалы препираются друг с другом с тяжкой, неприятной, отталкивающей ожесточенностью. И он дает возможность императору Юлиану войти на заседание Собора и мрачно, с удовлетворенной усмешкой смотреть на эту толпу архиереев и богословов, которые друг друга анафематствовали, и потом, когда наступила тишина — они все увидели вошедшего императора, — разразиться горькой иронической речью: «Вот ваше христианство!..». Христа там нет.

Современниками Юлиана были великие, благороднейшие фигуры в истории нашей Церкви: вместе с ним в Афинском университете учился Григорий Богослов, величайший поэт христианской древности, тончайшая душа, мудрец и святой, и его близкий личный друг Василий Кесарийский, которого называют Василием Великим, человек, которого Церковь не напрасно чтит на протяжении полутора тысяч лет. Да, Мережковский о них упоминает, но сквозь зубы, вскользь. Две-три странички он посвящает образам этих людей, которые были связаны с Юлианом, которые учились в университете одновременно с ним.

Трилогия должна была называться «Христос и Антихрист». Ничего из этого не вышло. Потому что Юлиан не был антихристом. В романе (да, пожалуй, и в жизни) это была страдающая душа, трагический персонаж, неудачник, который пытался идти против истории, но никак не антихрист. А уж Христа в этом романе и подавно нет. Это пристрастная, необъективная книга. Но вопрос, который она ставит, — важный вопрос: действительно ли христианство отвергает плоть? Николай Александрович Бердяев, который некоторое время был близок с Мережковским, отвечал ему так: «В нашей церковности на самом деле слишком много плоти, слишком много приземленности, слишком много быта, а не мало».

И не надо было изображать античность как гимн плоти. Все то одностороннее, крайне отрицательно относящееся к телу, к материи, к жизни, — пришло в христианство из язычества.

Впоследствии, в предисловии к своей трилогии, Мережковский писал: «Когда я закончил эту книгу, я уже понимал, что небо и земля соединены, что они не противостоят друг другу, но что в лице Иисуса Христа они нашли свою полноту». Это было вскоре после его женитьбы. Он стал сознательным убежденным христианином и остался им до конца своих дней, до последнего вздоха.

Второй роман, «Воскресшие боги», — о Леонардо да Винчи. Мережковский много путешествовал по Италии, отлично знал искусство и историю Возрождения, но совершил такое же насилие над историей, потому что изобразил представителя подлинного христианского Возрождения, проповедника Савонаролу, на манер какого-то кликушествующего безумца: вот, мол, это аскетическое христианство. Савонарола там какой-то идиот, который морочит голову таким же идиотам, как он. А Савонарола был одним из величайших сынов Италии, поэтом, деятелем культуры. Он был монах, но абсолютный защитник демократии. И когда тиран, правивший его городом, умирая, вызвал его, чтобы фра Джироламо отпустил ему грехи, тот сказал: «Я отпущу тебе грехи, только если ты дашь родному городу свободу, если прекратишь тиранию» (а там была наследственная тирания). Савонарола погиб на эшафоте, отстаивая идеалы христианской свободы, он был одним из великих культурных гениев своей страны. А Мережковский его изобразил так, что даже читать стыдно.

Главный же герой, Леонардо да Винчи, рисуется им по образцу некой абстрактной модели, которую Дмитрий Сергеевич вычитал у Ницше: Леонардо да Винчи — человек, живущий по ту сторону добра и зла. Он с одинаковым интересом рисует прекрасные лица и ощеренные пасти толпы, собравшейся вокруг костров, где по наущению Савонаролы жгут великие произведения искусства. Да, жгли, конечно. Но Савонарола призывал жечь так называемые «суеты» — всякую дрянь, порнографию, он никогда не жег подлинных произведений искусства. А Мережковский в романе прямо изображает, как «Леда», знаменитая картина Леонардо да Винчи, стоит на вершине пирамиды, которую поджигают, а бесстрастный Леонардо со своим карандашиком зарисовывает выражение лиц беснующихся вокруг безумцев. Да, это было влияние Ницше, но Мережковский постепенно его преодолевал. Ему хотелось поднять достоинство человека, и это было великое движение и стремление. Он хотел, чтобы христианство сказало правду о земле, о жизни, о любви.

И вот однажды (это было осенью 1901 г.) Мережковский с Зинаидой Николаевной жили в пригороде; прогуливаясь, она спросила: «Ну, что будем делать зимой? Нам надо кончать разговоры, начать какое-то действие». Они оба были хрупкими интеллигентами, мало способными к действию, но хотели действовать всегда. «Давай соберем, — сказала Зинаида Николаевна, — людей самых противоположных идеологий, которые никогда не встретятся. Мы все живем врозь. Давай их соединим». «Отлично», — сказал Дмитрий Сергеевич. К ним присоединился поэт Минский, создатель странной философии, немного напоминающей экзистенциализм. Присоединился Тернавцев, бурный, красноречивый человек, мечтавший о Царствии Божьем на земле как о неком утопическом коммунизме. С ними был Василий Васильевич Розанов, гениальный и противоречивый человек, вечно страдавший от своей мизерабельной внешности, постоянно писавший про пол, секс, любовь и думавший, что в этом решаются все мировые проблемы. Он писал блестяще и всегда себе противоречил. Это была особая фигура, и о нем стоит говорить отдельно. Он был гениальный эссеист и мыслитель, который так никогда и не свел концов с концами.

Итак, Василий Розанов, сам Дмитрий Сергеевич, Минский, Тернавцев отправились к грозному Победоносцеву, человеку, про которого Бердяев говорил, что тот не верит в добро. Победоносцев был фактическим главой Русской Православной Церкви. Это был образованный, умный, глубокий, по-своему одухотворенный человек, который где-то в глубине своей души имел сложную внутреннюю жизнь. Не случайно он перевел книгу Фомы Кемпийского, католика (а он католиков терпеть не мог), «Подражание Христу» — великую книгу христианского мира, и она до сих пор выходит в переводе именно Константина Петровича Победоносцева.

Победоносцев — бледный, лысоватый, бесстрастный чиновник, в очках. Есть картина Репина «Заседание Государственного Совета», он там при всех регалиях, с воротником, как носили сенаторы. Это он инспирировал отлучение Льва Толстого, которое, конечно, имело определенный смысл, но я бы сказал, сделано это было неудачно (но это уже другой разговор).

И вот они идут к Победоносцеву — за разрешением организовать Собрания. Победоносцев решительно против. Начинаются всякие ходы, хлопоты, вдруг неожиданно Победоносцев соглашается. И осенью 1901 г. начинается странное мероприятие, честь создания которого принадлежит именно Дмитрию Сергеевичу Мережковскому.

На Фонтанке есть зал Географического общества — узкое здание, где в свое время выступал Семенов-Тян-Шанский и другие знаменитые путешественники. Был там узкий длинный зал, где стояла огромная статуя Будды, подаренная кем-то из восточных людей. И вот там поставили длинный стол, покрыли его зеленым сукном (как это делалось в присутственных местах). Во главе сидел архиерей, недавно ставший епископом, 40-летний, в очках, с длинной бородой. Это был Сергий Страгородский, будущий наш патриарх, которого избрали уже во время войны, в 1943 г. Рядом с ним ректор академии, молодой доцент академии Антон Карташев, будущий министр вероисповеданий Временного правительства, впоследствии за границей — крупнейший историк Русской Церкви (умер в 1960 г.). Зал был полон. Официально на эти диспуты могли ходить только члены Общества (но, конечно, ходили все, кто хотел). Главное, что не было пристава, а в те времена (не забывайте, что это начало нашего столетия) пристав должен был находиться в каждом общественном собрании, и если бы оратор стал говорить что-то не то, он имел право его перебить и заставить замолчать. Здесь не было пристава. Был только Будда, которого, чтобы не было соблазна у православных христиан, замотали коленкором, и он стоял завернутый, как некое чучело.

Прения открыл епископ Сергий, который сказал, что он пришел сюда для того, чтобы найти общий язык с интеллигенцией. Потом Тернавцев произнес блестящую речь. Тон всему задавал Дмитрий Сергеевич Мережковский, он вопрошал Церковь — уже не просто абстрактную Церковь, а конкретных богословов, конкретных епископов и архимандритов. Но интересен тон этих выступлений: диалог был доброжелательный, это была великая встреча, великое событие в истории.

Бердяев впоследствии вспоминал: вдруг в уголке Петербурга — свобода слова, свобода совести — хоть ненадолго! Чуть больше года длились эти собрания. Потом Победоносцев сообразил, что там говорят такие вольные речи, что надо закрывать. Состоялось двадцать два Собрания. И должен вам сказать, что хотя это потом было забыто, но все движение русской религиозной мысли так или иначе вышло из этих Собраний, созданных Мережковским — вернее, Мережковским и Зинаидой Николаевной; я еще и еще раз подчеркиваю, что это была ее идея, и она все время проводила ее в жизнь, хотя сама на Собраниях не выступала, выступали в основном мужчины. Это были профессора Духовной академии, духовенство, представители литературы, критики — вся когорта «Мира искусства»: Сергей Дягилев, Лев Бакст, Александр Бенуа. Они пришли необычайно заинтересованные — им открылся новый религиозный мир!

Сергей Маковский, впоследствии литературный критик и искусствовед (он написал книгу «На Парнасе серебряного века», вышедшую в Мюнхене в начале 1960-х годов), тоже ходил на эти собрания. Маковский вспоминает, что на первом же заседании сидел молодой студент первого курса математики Флоренский. Он еще не выбрал своего пути, и я думаю, что присутствие на этих Собраниях (на которых он только молчал и слушал), безусловно, повлияло на его дальнейшую жизнь и духовное развитие. До сих пор эти Собрания не оценены и недостаточно изучены, хотя после 1905 г., когда прекратился нажим цензуры, были созданы уже целые общества имени Владимира Соловьева в Москве, в Петербурге, в Киеве. Но начало всему положил Мережковский.

Его третий роман, который был написан уже после закрытия Собраний, назывался «Антихрист». Это роман о Петре I, роман богословский, философский. Тяжкая, мучительная книга. Все то черное, что можно сказать о Петре, там собрано и сказано с большим знанием дела. Здесь ему уже наконец удалось показать антихриста. Но Христа там не было. При всем его желании показать Христа в лице тех, кто противостоял реформе Петра, это не получилось. Старообрядцы? Он не сумел их изобразить, хотя очень интересовался ими. Царевич Алексей? Да, у Мережковского он фигурирует как носитель веры. Он разговаривает там с Лейбницем, знаменитым немецким философом, который говорит: «Почему у вас в России все так неблагополучно?». И Алексей отвечает: «Ну да, мы голые, пьяные, нищие, но в нас — Христос». Но в романе этого не видно. Есть там ужасная сцена, когда царевич, погибая в застенке, в присутствии своего отца, Петра I, проклиная его, предсказывает, что за это его род, его династия погибнет в крови. Это было написано в самом начале нашего столетия.

Мережковский ищет истину. Он изучает Гоголя, потому что Гоголь для него — жертва христианской односторонности. Отец Матфей Константиновский, который был в последние годы духовником Гоголя, представлен Мережковским как некий демонический образ; он олицетворял историческое христианство, которое не могло найти общего языка с писателем и подрубило его творчество. Это тоже было неверно, несправедливо. Отец Матфей, на которого так много клеветали в истории и литературе, совсем не собирался подсекать творчество Гоголя.

Кризис у Гоголя был внутренний, спонтанный. И на самом деле речи отца Матфея не сыграли решающей роли. Он не отрицал его писаний, наоборот, хвалил то, что Гоголь писал раньше. Отцу Матфею не нравились образы второго тома «Мертвых душ». Он не был литературным критиком, он был простым священником, протоиереем из города Ржева. Гоголь ему носил второй том «Мертвых душ», тому не нравилось — это было его право. Так ведь и Гоголю тоже не нравилось — вы думаете, он сжег, потому что с ума сошел? Он сжег, потому что ему не нравилось. И сейчас, читая то, что осталось от этого тома, мы чувствуем, что там действительно что-то было неблагополучно, что он не справился с этим.

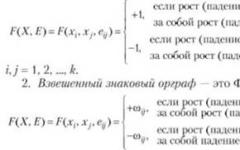

Книга, которую я упоминал, «Лев Толстой и Достоевский», ставит ту же самую проблему о христианстве и язычестве. Кто здесь язычник? — Лев Толстой. Ясновидец плоти — так его представляет Мережковский. А Достоевский — это ясновидец духа. Опять та же упрощенная схема, тут над ним «нависает» Гегель в самом упрощенном виде. Тезис: плоть, язычество — в данном случае это Лев Толстой. Антитезис: дух, потрясающий плоть, — в данном случае это Достоевский. Синтез? Синтез впереди. Был Ветхий Завет. Ветхий Завет говорил нам о плоти (вместе с язычеством). Пришел Сын Человеческий, дал нам Новый Завет, но Он говорил только о Духе. Нужен Третий Завет, в котором полностью откроется священная полнота божественности.

Мережковский вступил здесь на путь какого-то странного богословия. Думается, что не без Розанова он пришел к мысли, что любовь мужчины и женщины является прообразом какой-то божественной тайны. В широком богословском смысле слова это несомненно так. Ибо замысел Божий, как мы знаем, есть соединение разделенного в мире: не смешение, не нивелировка, а соединение. Все то, что распадается и разделяется, — это сатанинская смерть. А гармония, единство — это божественное. Поэтому любовь есть величайшая сила. Ее можно сравнить с внутриядерными силами, которые держат материю. Они должны быть огромными, недаром при своем освобождении они дают такой колоссальный разрушительный эффект.

Если для того чтобы соединить материю воедино, нужна такая колоссальная сила, то для того чтобы соединить человеческий дух, человеческие личности, нужна не меньшая сила. Когда-то шел фильм «Хиросима, любовь моя», где говорилось о трагедии Хиросимы и о любви двух людей, — это не меньший взрыв, только в другом плане. Но Мережковский в своей «теологии» (я ее называю теологией в кавычках) переносил эту тайну на Троицу, переносил неправомерно. Он ухватился за тот факт, что на древнееврейском и арамейском языках слово руах (дух) имеет женский род. И для него это стало тайной трех: Дух, который, соединяясь с божественным Отцом, рождает Сына. В треугольнике отец-мать-дитя (сын) отразилась вечная троичная тайна. На все лады во всех своих произведениях он возвращается к этой мысли. В ней очень мало богословского и философского обоснования — это намеки, эмоции.

Во-первых, рождение человека не является плодом любви; плодом любви является единство душ, которое было, скажем, у него и Зинаиды Николаевны. Рождение человека может совершиться, как и рождение и зачатие любого живого существа, без любви. И кроме того, не обязательно, чтобы было трое — детей-то может быть много. Короче, аналогия эта совершенно не работает, но она мучительно преследовала его всю жизнь.

Затем у него возникает мысль о том, что старый мир должен быть разрушен, и для того чтобы приблизить третий Завет, необходимо революционное преобразование мира. Он носится с идеей религиозного, богословского обоснования революции. Он все время говорит о том, что грядет царство хама. У него есть очень интересная книга — «Грядущий Хам» — одно название само по себе заслуживает внимания. «Не мир, но меч…» — так он обрушивается в ней на историческое христианство.

Да, мы должны быть достаточно честны: мы должны признать, что в христианство на протяжении веков неоднократно просачивались элементы мироотрицания, которые Евангелию не соответствуют. И это давало горькие плоды. Но восставать против исторического христианства — значит восставать вообще против христианства, ибо оно живет и являет себя в истории, а не где-то в мире абстрактных идей.

Мережковский постоянно жил за границей, там он писал свои последние романы, в частности, «Царство зверя» — о разрушении империи. Безумный Павел I — фигура очень противоречивая. По-моему, Мережковский не сумел увязать две стороны личности Павла. Вторая часть, замечательная, — о декабристах, она называется «Александр I»; эта книга написана под сильным влиянием Достоевского. И наиболее мощная часть — «14 декабря» (тоже под влиянием Достоевского). Это полотно тех событий, напоминающее многое в нашем времени. Люди неподготовившиеся, которые вышли раньше времени, — как будто смотришь в зеркало нашей эпохи.

Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский

Супруги Мережковские часто уезжали за границу и иногда ненадолго возвращались в Россию. Это несколько оторвало их от общественной, от философской жизни и от Церкви. У них была маленькая тайна (почти никто не знает о ней, в литературе она почти не отражена). Это придумала Зинаида Николаевна. Она говорила: раз историческая Церковь несовершенна, будем создавать новую Церковь. Такая мысль могла родиться в голове только у дамы. И они стали создавать — сначала маленький кружок, туда приходили лучшие люди эпохи: Бердяев, Карташев, Рачинский и многие другие. Потом она создала совсем интимный круг: Дмитрий Сергеевич, Дмитрий Философов — их ближайший друг, и она. И они стали совершать дома некое подобие малого богослужения. Ставилось вино, цветы, виноград, читались какие-то импровизированные молитвы — это была как бы евхаристия. Когда Бердяев узнал об этом, он совершенно взбесился, и это послужило поводом к его окончательному вхождению в православие. Он сказал, что он православный и не может вынести этой доморощенной церкви. Эти своеобразные события, как бы от противного, толкнули его к Церкви.

Критика встречала Мережковского довольно прохладно, люди часто не понимали его проблематики.

В книге «Начало века» Андрей Белый дает гротескную картину выступления Мережковского в зале Московского университета. Его откровения кажутся философам, профессорам нелепыми, а сам он в сатирическом изображении Андрея Белого просто смешон.

Это гротескное видение выступления Мережковского в Москве показывает, насколько чужд он был академической среде. Они действительно его не понимали, и он не понимал, куда он шел. Это были два мира: мир XIX века — классики — и он, обращенный к каким-то будущим зорям, как тогда любили говорить.

Наступление революции Мережковский воспринял совершенно однозначно. Из всех русских религиозных писателей, мыслителей он был самым непримиримым антисоветчиком. Как говорил Евтушенко по поводу Гумилева, «из песни слова не выкинешь…». Гумилев был монархист, однако служил и считал своим долгом служить в государстве, принципы которого его не очень устраивали. Но Мережковский был, я думаю, под определенным влиянием Гиппиус, которая была совершенно непримиримой, такой и умерла. Непримиримой до парадоксов. Одно время они были близки с Борисом Савинковым, в 1919 г. бежали из России, были близки к кругам эсеров, потом отошли от них и остались вдвоем необычайно одинокими в эмиграции. Правые считали их революционерами, левые не знали, куда их приткнуть, — они никому не подошли. Постоянно искали некоего политического пристанища. К Пилсудскому примкнули, потом он их разочаровал. Даже Муссолини, когда они жили в Италии, вызывал у Мережковских надежду. Я читал их переписку; Дмитрий Сергеевич пишет: «Цезарь» обещает меня принять («Цезарь» — это условное название Муссолини). Но и «Цезарь» их разочаровал.

Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус

Когда началась Отечественная война, многие эмигранты, среди них и Бердяев, и Булгаков, стояли на патриотической позиции. Гиппиус не разделяла их взглядов. Она написала книгу «Царство Антихриста», где изобразила революционную жизнь, события в Петрограде и вообще в России, в Москве, с самой негативной точки зрения. Не надо ничего приукрашивать или обелять — так это было.

Для чего понадобились Мережковскому в дальнейшем его философско-литературно-исторические эссе? Чтобы развивать ту же самую мысль: христианские идеи не реализованы в мире. В Евангелии заложена идея братства человечества — великая идея. А кто ее пытается реализовать? Наполеон, человек с демонической судьбой! Очень интересно, ярко написана книга о Наполеоне. Человек, не имевший в себе христианского духа, пытается создать единое человечество. Неизвестно, насколько исторически это правда, но так изображает Мережковский.

Пора преодолеть два Завета и идти к новому, третьему. В этой драме изображается и апостол Павел, и Хуан де ла Крус, знаменитый испанский святой.

Центральная книга Мережковского, написанная в изгнании, изданная в 1932-1933 гг. в Белграде, — «Иисус Неизвестный». Одно из самых странных и оригинальных произведений на евангельскую тему. Писатель пытается дать новое освещение тайны Христа, используя огромный арсенал апокрифов, которым до этого никто не придавал такого значения. И название-то какое, заметьте: «Иисус Неизвестный». Мир не понял Христа, мир Его не познал. Это действительно евангельские слова, но тем не менее в Евангелии сказано, что Он в мире был и мир Его не познал, но кто-то Его принял и кто-то Его познал. Для Мережковского Иисус не понят ни Церковью, ни миром. Один из парижских критиков назвал рецензию на эту книгу «Церковь забытая» (Иисус Неизвестный, а Церковь забытая). Если бы дух Христов не реализовывался в Церкви, не было бы ничего того, что дало христианство миру.

Мережковский великолепно, на уровне крупнейшего ученого, знал всю новозаветную историческую литературу. Книга написана ярко, очень субъективно. Это огромное трехтомное эссе, которое начинается с описания, как выглядит его личное Евангелие, которое он возит с собой, еще из России, потрепанное, которое он боится переплести, потому что не хочет с ним расстаться ни на один день.

И остался Мережковский при тайне пола. Он нашел в одном из апокрифов слова Христа: «Когда будет Царство? Тогда будет одно: женское будет мужским, мужское будет женским».

В те времена, в начале века, которые определили философское мышление Мережковского, был популярен один, по-моему, не совсем психически здоровый австрийский писатель, покончивший с собой, Отто Вейнингер, написавший книгу «Пол и характер» (она у нас была переведена в те годы и пользовалась большой популярностью). Он много рассуждал о полярности двух полов, о том, что в каждом человеке заключена какая-то частица другого пола (если он мужчина — в нем есть элемент женщины, если это женщина — в ней есть элемент мужчины). Об этом много спорили еще с той поры, когда Владимир Соловьев написал книгу «Смысл любви».

На самом деле Мережковский заблудился в очень простых вещах. Пол не есть явление вечное. А полнота человека способна открываться во всем. И если это индивидуум, который принадлежит, скажем, к мужскому полу, совершенно не обязательно, что он должен нести в себе и женский элемент. Духовно человек стоит выше пола, поэтому апостол Павел говорит, что во Христе нет ни мужчины, ни женщины. Но для нашего единства, для нашей любви друг к другу обязательно должно быть различие: в характере, в типе мышления, в типе эмоциональной жизни. Однако на самом деле это не столь существенно, чтобы об этом можно было писать и размышлять всю жизнь.

Правда о земном — это то, что действительно достойно из наследия Мережковского. Мы (христиане, богословы) должны честно признать, что он был частично прав в том, что на протяжении истекших двадцати столетий нередко бывало так, что христиане и руководство Церквей не уделяли достаточно внимания проблемам жизни, проблемам мира сего. Понять и простить это можно, потому что люди хотели сохранить и развить в себе внутреннюю силу духа, чтобы пойти в мир. Но в процессе развития духа они забывали, для чего это делается, и в мир не шли.

Вероятно, многие из вас знают о святом Серафиме Саровском. Он много лет прожил в затворе, он много лет не общался с людьми, но когда в нем созрела духовная сила, сила благодати Духа Божьего, — он открыл дверь своей хижины для людей. Он понес свое сердце, напоенное Святым Духом, людям. Вот это и есть диалектика христианства, которое не отрицает мир — и не принимает его огульно, не становится мирским, обмирщенным. Здесь всегда есть пространство, для того чтобы принять, преобразить и одухотворить мирское. Этот синтез, который совершается в истории Церкви и будет совершаться, и был совершен раз и навсегда в лице Христа, в философии Мережковского мыслился и представлялся как нечто расколовшееся, несоединенное, как то, что должно соединиться в неком грядущем третьем Завете. И мы сегодня говорим ему: нет, Новый Завет есть Завет вечный. Третий Завет ни Церкви, ни миру не нужен, христианство само по себе сегодня, как и вчера, несет в себе эту потенциальную возможность освящения, постижения, проникновения во все сферы мира.

Нет, друзья мои, нет ничего светского, мирского, нет ничего находящегося вне Бога. Вне Бога — только небытие. Все связано с Ним, и все находятся перед Его лицом. За много сотен лет до Рождества Христова Господь дал Аврааму, нашему отцу, отцу всех верующих на земле, первую заповедь: «Ходи передо Мной и будь непорочен».

«Ходи передо Мной», — вот основа для христианской деятельности, для христианской любви в семье, для христианского воспитания, для христианского искусства — для всего того, что есть. «Ходи передо Мной», что бы ты ни делал — колол бы ты дрова, сидел бы у постели больного или рассказывал друзьям смешную историю, чтобы поднять их дух, чтобы они не унывали, — безразлично. Все то, что не является грехом, совершается перед лицом Божьим. Но мы должны быть благодарны этим искренним людям, которые мучились, страдали и поднимали эти вопросы.

В заключение я хочу вам прочесть несколько строк одного из лучших, с моей точки зрения, стихотворений Мережковского. Это стихотворение называется, как и ода Державина, «Бог». Пожалуй, едва ли в русской литературе можно найти подобное простое, без всякого декадентского привкуса, стихотворение о самом важном, о самом последнем, о самом прекрасном, о самой сущности нашей жизни и о Том, перед лицом Которого должны мы все ходить.

О Боже мой, благодарю

За то, что дал моим очам

Ты видеть мир,Твой вечный храм,

И ночь, и волны, и зарю…

Пускай мученья мне грозят, —

Благодарю за этот миг,

За все, что сердцем я постиг,

О чем мне звезды говорят…

Везде я чувствую, везде

Тебя, Господь, — в ночной тиши,

И в отдаленнейшей звезде,

И в глубине моей души.

Я Бога жаждал — и не знал;

Еще не верил, но, любя,

Пока рассудком отрицал, —

Я сердцем чувствовал Тебя.

И Ты открылся мне: Ты — мир.

Ты — все. Ты — небо и вода,

Ты — мысль поэта, Ты — звезда…

Пока живу — Тебе молюсь,

Тебя люблю, дышу Тобой,

Когда умру — с Тобой сольюсь,

Как звезды с утренней зарей.

Хочу, чтоб жизнь моя была

Тебе немолчная хвала.

Тебя за полночь и зарю,

За жизнь и смерть — благодарю!..

22 октября 1989 г .

В Тифлисе – в круговороте веселья, танцев, поэтических состязаний и скачек – состоялась судьбоносная встреча Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского - молодого, но уже довольно известного поэта. Она как-то читала его стихи, опубликованные в петербургском журнале "Живописное обозрение". Даже запомнила имя, но сами рифмы тогда не произвели на неё большого впечатления.

«Мы встретились и оба вдруг стали разговаривать так, как будто давно уже было решено, что мы женимся, и что это будет хорошо».

Через год, 8 января 1889 года Гиппиус и Мережковский обвенчались в тифлисской церкви Михаила Архангела. Невеста была в тёмном стогом костюме и маленькой шляпке на розовой подкладке, жених – в сюртуке и в форменной шинели. Ей было 19, ему – 23. Они прожили вместе 52 года, не разлучаясь ни разу, ни на один день.

Сразу после свадьбы Гиппиус и Мережковский переехали в Петербург и поселились в небольшой съёмной квартире: у каждого была отдельная спальня, собственный кабинет и общая гостиная, где они принимали гостей – поэтов, писателей, художников, религиозных и политических деятелей. Гиппиус стала царицей этого блестящего литературного салона. Не хозяйкой, а именно царицей. Хрупкая капризная девочка, которую поначалу воспринимали лишь как тень знаменитого мужа, сумела сломать все возможные стереотипы и завоевать среди современников титул "декадентской мадонны" – вдохновительницы и одного из самых беспощадных критиков своей эпохи.

«Про Гиппиус говорили – зла, горда, умна, самомнительна. Кроме «умна», всё неверно, то есть, может быть и зла, да не в той мере, не в том стиле, как об этом принято думать. Горда не более тех, кто знает себе цену. Самомнительна – нет, нисколько в дурном смысле. Но, конечно, она знает свой удельный вес …», - напишет позднее в своих мемуарах жена Бунина.

Поначалу её стихи не были приняты. «Электрические», как называл их сам Бунин, «строчки как будто потрескивают и светятся синеватыми искрами», добавлял Г. Адамович, - они были так не похожи на «хорошую литературу» шестидесятников. Когда в Россию пришёл символизм, именно этим «электрическим» рифмам, наряду с поэзией Брюсова, Сологуба, Бальмонта, было суждено встать у истоков нового движения и возрождённой эстетикой сместить с литературного пьедестала главенствующую идею «гражданско-обличительной пользы».

В начале 1890-х Гиппиус и Мережковский совершают два путешествия по Европе и по возвращению поселяются на углу Литейного проспекта и Пантелеймоновской улицы. Именно туда стекалась творческая интеллигенция Петербурга. Для молодого литератора оказаться в салоне Гиппиус означало получить путёвку в жизнь. Своим дебютом ей обязан и Блок, и Мандельштам, в некотором роде и Сергей Есенин. Благосклонная рецензия на стихи последнего была написана Антоном Крайним. Многие ненавидели этого дерзкого и острого на язык критика, отчасти потому, что знали: Антон Крайний и Зинаида Гиппиус – одно и то же лицо.

Редкие публикации под мужскими псевдонимами – меньшее, на что была способна Гиппиус. Гораздо больший резонанс вызывала манера носить мужское платье и писать стихи, под которыми она ставила своё имя, от мужского лица. В этом видели – ни больше, ни меньше - сознательную попытку отречься от "женственности как от ненужной слабости".

Недоброжелатели называли Гиппиус мужем, а Мережковского - женой, которого она оплодотворяет своими идеями. Она действительно дарила ему свои стихи. У неё случались романы с женщинами... Для знаменитого портрета кисти Бакста (1906) Зинаида Гиппиус позировала в костюме щёголя XVIII века – камзол, узкие панталоны и батистовая манишка, непокорные волосы забраны в пышную причёску, тонкие губы застыли в презрительной усмешке, а взгляд холоден и насмешлив. Вряд ли можно представить себе что-то более женственное, чем эта деланная небрежность.

Она сильно красилась: густой слой румян и белил придавал её лицу вид маски. В XIX веке так откровенно красились только актрисы. Гиппиус тоже была актрисой. Она играла людьми. Очаровывала, а потом окатывала ушатом ледяной надменности, злыми насмешками и откровенным презрением. Её ненавидели, терпеть не могли её дурацкий лорнет, который она подносила к близоруким глазам, бесцеремонно разглядывая собеседника. Андрей Белый, завсегдатай её литературного салона, в мемуарах «Начало века» довольно язвительно описывает свою первую встречу с «дерзкой сатанессой»:

Тут зажмурил глаза; из качалки - сверкало; 3. Гиппиус, точно оса в человеческий рост... ком вспученных красных волос (коль распустит - до пят) укрывал очень маленькое и кривое какое-то личико; пудра и блеск от лорнетки, в которую вставился зеленоватый глаз; перебирала граненые бусы, уставясь в меня, пятя пламень губы, осыпаяся пудрою; с лобика, точно сияющий глаз, свисал камень: на черной подвеске; с безгрудой груди тарахтел черный крест; и ударила блесками пряжка с ботиночки; нога на ногу; шлейф белого платья в обтяжку закинула; прелесть ее костяного, безбокого остова напоминала причастницу, ловко пленяющую сатану.

Накануне первой русской революции Гиппиус была связана главным образом с журналом «Новый путь», вернее с новым его редактором Дмитрием Философовым. Гиппиус, Мережковский и Философов даже заключили между собой особый «тройственный союз», отчасти напоминающий брачный, за небольшой лишь разницей - единение носило сугубо интеллектуальный характер. В этом союзе нашла отражение идея Гиппиус о «тройственном устройстве мира», о так называемом Царстве Третьего Завета, которое должно было прийти на смену христианству. И Гиппиус, и многочисленные её «любовники», обручальные кольца которых она пустила себе на ожерелье, признавали «соитие душ», но не тел. В глазах же непосвящённых совместное проживание троих выглядело откровенным эпатажем.

С 1906 года Гиппиус, Мережковский и Философов жили в основном за границей. Они ещё вернутся на Родину. В 1914. В преддверии первой мировой. Вернутся для того, чтобы увидеть, что России, которую они так любили, в которой они жили и были счастливы, больше нет. Гиппиус открыто порвала со всеми, кто стал сотрудничать с новой властью, в 1919 они нелегально переходят польскую границу в районе Бобруйска, и снова бесконечные переезды: Минск, Варшава, Париж, Биарриц...

Однако эмиграция не изолировала Мережковских от культурной жизни. В Париже они организовали закрытое литературное и философское общество «Зелёная лампа», Гиппиус много печаталась, писала мемуары. Казалось, она не замечала, что всё вокруг менялось, все вокруг менялись. Мережковский неожиданно увлёкся фашизмом, даже лично встречался с Муссолини. Когда он летом 1941, выступая на немецком радио, сравнил Гитлера с Жанной д’Арк, «призванной спасти мир от власти дьявола», Гиппиус была готова перечеркнуть всё, что связывало их на протяжении полувека. 7 декабря 1941 года Мережковского не стало.

Когда другой сойдет в могилу, тогда поймет один из нас любви безжалостную

силу – в тот страшный час, последний час!

Гиппиус хотела покончить с собой, но осталась жить. Потому что слышала его голос. Тэффи, часто посещавшая её в то время, пишет:

Огромные, когда-то рыжие волосы были странно закручены и притянуты сеткой. Щеки накрашены в ярко-розовый цвет. Косые, зеленоватые, плохо видящие глаза. Одевалась она очень странно... На шею натягивала розовую ленточку, за ухо перекидывала шнурок, на котором болтался у самой щеки монокль. Зимой она носила какие-то душегрейки, пелеринки, несколько штук сразу, одна на другой. Когда ей предлагали папироску, из этой груды мохнатых обверток быстро, словно язычок муравьеда, вытягивалась сухонькая ручка, цепко хватала ее и снова втягивалась.

20 ноября (8 по старому стилю) 1869 года в городе Белове Тульской губернии в семье юриста, обрусевшего немца и внучки екатеринбургского полицмейстера родилась дочка Зинаида.

В юности внешне она очень впечатляла: высокая, статная, с пышными золотистыми волосами, нежно-белым лбом и изумрудными глазами. Фигурой напоминала юношу, переодетого дамой (не зря же для своей критической деятельности она избрала «мужской псевдоним» - Антон Крайний, да и многие стихи писала от лица мужчины). Ее считали то лесбиянкой, то гетеросексуалкой. Иногда намекали на то, что природа сделала ее гермафродитом. Ее мужу, Мережковскому, подбрасывали записки: «Отомстила тебе Афродита, послав жену – гермафродита».

Она держалась как признанная красавица (было у Гиппиус ожерелье, составленное из обручальных колец ее поклонников!), а в одном из стихотворений даже заявила: «Люблю я себя, как Бога». Кроме того, она густо румянилась и белилась, как актриса на сцене (а тогда это не было принято), что придавало ее лицу вид маски, искусственности. И движения у нее были странными: ноги и руки как бы вычерчивали геометрические фигуры, не связанные с тем, что она при этом говорила. Одевалась она ярко, даже крикливо, вызывающе, но при этом вся насквозь была поэтична. Брюсов называл ее "Зинаидой Прекрасной".

Ее любимыми развлечениями было дерзить людям, смущать их, ставить в неловкое положение и наблюдать за их реакцией. Гиппиус могла пригласить малознакомого человека в свою спальню, предстать перед ним неодетой, а иногда даже и принимая ванну.

На протяжении полутора десятилетий перед революцией 1905 года Гиппиус предстает пропагандисткой сексуального раскрепощения, гордо несущей «крест чувственности», как сказано в ее дневнике 1893 года.

В 1889 Гиппиус выходит замуж за писателя и философа Дмитрия Сергеевича Мережковского. Ей было 19 лет, ему – 23. Оба считали, что их встреча носит мистический характер и предопределена свыше. Свадьба была более чем скромной. Не было ни застолья, ни гостей, ни цветов. После венчания Мережковский ушел в гостиницу, а Зинаида осталась у родителей. Утром мать разбудила ее криком: «Вставай! Ты еще спишь, а уж муж пришел!». Только тогда Гиппиус осознала, что вчера вышла замуж…

Личную жизнь Мережковских, не разлучавшихся до гробовой доски, сопровождало множество слухов и небылиц. Иногда их брак называли союзом гомосексуала и лесбиянки. Существуют различные мнения по поводу того, кто же все-таки лидировал в их союзе. Иногда говорят, что именно Зинаиде принадлежали те идеи, которые развивал потом в своих произведениях Мережковский.

В их семье скорее она была мужем, а он – женой. Иногда она подписывала свои статьи его именем, и существует даже пара стихотворений, вошедших в сборники Мережковского, но написанных Гиппиус. Другие отмечают, что поэтесса всю жизнь старалась держаться в тени великого мужа, однако многие считали ее единственной умнейшей женщиной России и ценили ее стихи выше творчества Цветаевой и Ахматовой.

В 1904 году выходит "Собрание стихов" Гиппиус, которое становится крупным событием в жизни русской поэзии. Анненский, к примеру, писал, что в творчестве Гиппиус – «вся пятнадцатилетняя история нашего лирического модернизма», отмечая как основную тему ее стихов «мучительное качание маятника в сердце». Брюсов говорил о «непобедимой правдивости», с какой Гиппиус фиксирует различные эмоциональные состояния и жизнь своей «плененной души».

Зинаида Николаевна Гиппиус и ее муж внешне очень не подходили друг другу. Она - красавица, а он - маленького роста, с узкой впалой грудью, черными, глубоко посаженными глазами, с полуседой, вольно распущенной бородой. Человек с энциклопедическими знаниями, он сыпал цитатами из Библии и держался с неоспоримым превосходством. Недоброжелатели говорили, что Мережковский работал "под юродивого", а Гиппиус - "под ведьму". И она действительно обладала какими-то особыми свойствами, делавшими ее непохожей на других. Но современники отмечают, что она была язвительна, колюча, даже зла. А Белый называл ее "осой в человеческий рост".

С мужем они прожили, по ее словам, «52 года, не разлучаясь ни на один день», поэтому их писем друг к другу не существует. Правда, их брак был необычным, некоторые биографы предполагают, что они не были связаны интимными отношениями, отрицали телесную сторону любви (к слову, у каждого в знаменитом «доме Мурузи» была собственная спальня).

Союз их был скорее духовным браком. На основе православной идеи о Троице Гиппиус и Мережковский создали концепцию триединой семьи и воплотили ее в жизнь в совместном существовании с публицистом Дмитрием Философовым. Их 20-летнюю «дружбу втроем» называли «мистическим союзом троих». Однако, несмотря на кривотолки, один из современников писал: "Представить их в бытовом плане было невозможно. В них не было плотского, они прошли в жизни романтично, как полутени".

После смерти Мережковского в 1941 году Гиппиус словно окаменела, с трудом боролась с желанием покончить с собой. Говорили, что она считала Мережковского живым и даже вела с ним разговоры. Поэтесса посвятила свои последние годы работе над биографией мужа, но после того как у нее отнялась правая рука, книга осталась незаконченной.

Самым последним другом в ее жизни была дикая и злая кошка. Умирая, Гиппиус лежала с ней в обнимку, смотрела только на нее и никого не хотела видеть.

Зинаида умерла 9 сентября 1945 года, в возрасте 76 лет. Ненавидевшие Гиппиус не верили в ее смерть и приходили лично убедиться в том, что ее больше нет, постучать по гробу поэтессы палками. Но для многих ее смерть была олицетворением конца целой эпохи…

Гиппиус и Мережковский похоронены в Париже в одной могиле.

В истории литературы с именем Дмитрия Мережковского неразрывно связано имя его жены Зинаиды Гиппиус. Эта супружеская пара одна из уникальных. По признанию Гиппиус, она прожила с Мережковским «52 года, не разлучаясь со дня свадьбы в Тифлисе ни разу, ни на один день».

Зинаида Николаевна родилась в 1869 году в городе Белёве Тульской губернии, куда попал её отец после окончания юрфака Московского университета. Он был выходцем из старинной немецкой колонии в Москве. Мать будущей поэтессы - Степанова, родом из Сибири, дочь уездного полицмейстера.

Детство Зинаиды прошло на Украине, в Нежине. Одно время семья Гиппиус жила в Москве, и Зинаида училась в классической гимназии Фишера на Остоженке. Затем врачи обнаружили у неё начало туберкулёзного процесса, и пришлось всем перебираться в Крым. Новое место жительства - Тифлис.

Летом в Боржоми, где отдыхали Гиппиусы, молодёжь была без ума от «высокой, стройной блондинки с длинными золотистыми волосами и изумрудными глазами русалки», как описал её один из современников, Зинаида любила танцевать, увлекалась музыкой, живописью и особенно верховой ездой. И, конечно, сочинительством: вела дневник, писала стихи. Она с юных лет проявила склонность к самообразованию и самовоспитанию.

Там, в Боржоми, она встретилась с Дмитрием Мережковским, серьёзным молодым человеком. О нём ей рассказали шёпотом как о буддисте из Индии, который «ходит в халатах и ни с кем не разговаривает». Вскоре она увидела «буддиста» собственными глазами - «худенького молодого человека, небольшого роста, с каштановой бородкой».

Дмитрий Сергеевич Мережковский, прозаик, поэт, критик, религиозный мыслитель, родился в 1866 году в семье дворцового чиновника из захудалого дворянского рода. Он учился на историко-филологическом факультете Московского и Петербургского университетов. Дмитрий любил путешествовать. В 1888 году он отправился в поездку с поэтом Минским, но потом они расстались, Мережковский спустился по Военно-Грузинской дороге в Закавказье и случайно (кто-то в дороге же ему посоветовал) попал в Боржом.

Было ему тогда двадцать три года, но он не предавался забавам молодости: гулял в основном один, сочинял пьесу из испанской жизни и штудировал английского философа Герберта Спенсера.

Гиппиус же никакой философией не интересовалась. Молодые люди стали встречаться. Обычно это происходило в тенистом боржомском парке.

22 июля 1888 года в Ольгин день произошло решительное сближение. В ротонде был танцевальный вечер, в зале - духота, теснота, а ночь, как вспоминает Гиппиус, «была удивительная, светлая, прохладная, деревья в парке стояли серебряными от луны. Шли с Д. С. (с Дмитрием Сергеевичем - так Гиппиус называла Мережковского), как-то незаметно оказались вдвоём, на дорожке парка…»

Во время этой прогулки и произошёл откровенный разговор: не «объяснение в любви», не «предложение», а, как пишет Гиппиус, «оба - вдруг стали разговаривать так, как будто давно уже было решено, что мы женимся, и что это будет хорошо».

В сентябре Мережковский уехал из Тифлиса, и тогда они стали писать друг другу каждый день. Это была их единственная разлука после знакомства.

Наконец пришло время подумать о свадьбе. «В этот период мы с Д. С. ссорились, хотя не так, как в дни первого знакомства и в первый год после свадьбы, но всё же часто. У обоих был характер по-молодому неуступчивый, у меня в особенности. Но в том, что всякие „свадьбы“ и „пиры“ - противны, что надо сделать всё попроще, днём, без всяких белых платьев и вуалей, - мы были согласны».

8 января 1889 года, в церкви Михаила Архангела в Тифлисе произошло венчание. Зинаиде Гиппиус - 19, Мережковскому - 23 года. Остановившийся в гостинице жених явился в выстуженную церковь в толстой шинели с бобровым воротником, но, поскольку ступать под венец в верхней одежде не принято, шинель пришлось скинуть. Обряд был коротким и аскетичным.

Дома молодожёнов ждал обычный завтрак, после чего, вспоминала впоследствии Гиппиус, «мы с Д. С. продолжали читать в моей комнате вчерашнюю книгу, потом обедали… Д. С. ушёл к себе в гостиницу довольно рано, а я легла спать и забыла, что замужем».

Утром мама крикнула через дверь: «Ты ещё спишь, а уж муж пришёл. Вставай!»

«Муж? Какое удивление!» - восклицает Гиппиус.

Молодожёны переезжают в Петербург. Началась семейная, а точнее, литературно-семейная жизнь, без детей. В воспоминаниях Елены Данько приведены слова Фёдора Сологуба. Когда разговор зашёл о детях, поэт заметил: «Вот, например, Мережковский и Гиппиус - они сознательно говорили, что им детей не надо - они были сами в себе - во всей полноте».

Почти сразу Мережковский повёз Гиппиус в редакцию «Северного вестника». Затем последовало «Живописное обозрение», всевозможные литературные вечера, знакомства с видными писателями и поэтами.

Мережковские вскоре перебрались в громадный дом на углу Литейного и Пантелеймоновской, известный как «дом Мурузи».

У Дмитрия Сергеевича была привычка гулять каждый день утром (перед завтраком, после работы, а работать каждый день с утра, это тоже было неизменно) - потом среди дня и вечером.

Мережковский способствовал появлению первой публикации Гиппиус - стихов, написанных под влиянием Надсона. Затем постепенно Зинаида Николаевна обрела свой собственный голос.

Свояченица Валерия Брюсова Бронислава Погорелова вспоминает: «Странное впечатление производила эта пара: внешне они разительно не подходили друг к другу. Он - маленького роста, с узкой впалой грудью, в допотопном сюртуке. Чёрные, глубоко посаженные глаза горели тревожным огнём библейского пророка. Это сходство подчёркивалось полуседой, вольно растущей бородой и тем лёгким взвизгиваньем, с которым переливались слова, когда Д. С. раздражался. Держался он с неоспоримым чувством превосходства и сыпал цитатами то из Библии, то из языческих философов.

А рядом с ним - Зинаида Николаевна Гиппиус. Соблазнительная, нарядная, особенная. Она казалась высокой из-за чрезмерной худобы. Но загадочно-красивое лицо не носило никаких следов болезни. Пышные тёмно-золотистые волосы спускались на нежно-белый лоб и оттеняли глубину удлинённых глаз, в которых светился внимательный ум. Умело-яркий грим. Головокружительный аромат сильных, очень приятных духов. При всей целомудренности фигуры, напоминавшей скорее юношу, переодетого дамой, лицо З. Н. дышало каким-то грешным всепониманием. Держалась она как признанная красавица, к тому же - поэтесса. От людей, близко стоявших к Мережковским, не раз приходилось слышать, что заботами о семейном благоденствии (то есть об авансах и гонорарах) ведала почти исключительно З. Н. и что в этой области ею достигались невероятные успехи».

В 1890-е годы в кругу общения Мережковских преобладали писатели старшего поколения: Полонский, Плещеев, Случевский, Суворин и другие. Гиппиус, по воспоминаниям Слонимского, когда начинала печататься в «Вестнике Европы», то «кокетничала со старичками, и, так как была замечательно красива, с зелёными глазами, бойкая страшно, очаровывала их».

Литературный талант Мережковского и женское обаяние Гиппиус множили всё новых их сторонников. 6 декабря 1901 года состоялось знакомство с Андреем Белым.

Мережковский и Гиппиус усиленно разрабатывали идею «тройственного устройства мира», Царства Третьего Завета, которое должно прийти на смену историческому христианству, а на уровне более практически-житейском - старались создать небольшую духовную общину.

Андрея Белого Мережковским так и не удалось завлечь в свою «коммуну», а вот Дмитрий Философов, литературный критик и публицист, в неё угодил.

Образование «тройственного союза» было некоторым вызовом обществу, его литературно-художественным кругам. С духовной общностью люди примирялись легко, но вот с совместным проживанием троих…

Укрепление «тройственного союза» совпало с паломничеством в Париж. Отъезд состоялся 25 февраля 1906 года.

11 мая 1907 года Гиппиус пишет Брюсову: «Теперь мы в Париже, пока радуемся ему и нашему оригинальному новому хозяйству (квартира дорогая и громадная, а мебели всего - 3 постели, несколько кухонных столов и 3 сломанных кресла!) и похожи, по настроению, на молодожёнов. Новый способ троебрачности…»

Любовь любовью, но и мужа З. Н. не обделяла вниманием. Она по-прежнему была первой слушательницей всех его сочинений, его критиком и советчиком.

В Париже «у нас было три главных интереса: во-первых, католичество и модернизм (о нём мы смутно слышали в России), во-вторых, европейская политическая жизнь, французы у себя дома. И наконец - серьёзная русская политическая эмиграция, революционная и партийная».

Летом 1908 года троица вернулась в Петербург, но и здесь союз их не распался. Он был настолько тесен, что некоторые письма подписывали втроём, втроём сочинили пьесу и втроём же путешествовали по России.

О жизни Мережковских ходили легенды. Художник Александр Бенуа в своих мемуарах даёт яркие зарисовки царивших в салоне нравов. «Особенно же озадачила нас супруга Мережковского „Зиночка Гиппиус“, очень высокая, очень тощая, довольно миловидная блондинка с постоянной „улыбкой Джоконды“ на устах, но неустанно позировавшая и кривляющаяся; была она всегда одета во всё белое - „как принцесса Грёз“. Не успели мы… с ней познакомиться, как она бухнулась на коврик перед топящимся камином и пригласила нас возлечь рядом».

Революцию Мережковские не приняли. В начале 1920 года супруги вместе с Дмитрием Философовым и студентом Володей Злобиным, который впоследствии станет секретарём Гиппиус, покидают Россию.

В эмигрантском изгнании сначала была Польша. В Варшаве Мережковские развили бурную деятельность, организовали газету, разрабатывали планы по освобождению России от большевиков. Как известно, все подобные проекты потерпели крах, и Мережковские уехали в Париж, где у них ещё сохранилась квартира с дореволюционных времён. «Они отперли дверь своим ключом, - пишет Нина Берберова, - и нашли всё на месте: книги, посуду, бельё. У них не было чувства бездомности, которое так остро было у Бунина и других».

Мережковские сравнительно плавно вошли в парижскую жизнь. Гиппиус писала статьи на злободневные политические темы.

Любой союз недолговечен, пришёл конец и «святой троице». Александр Амфитеатров в письме к Борису Савинкову от 22 марта 1924 года выразил удовлетворение, что Философов «отделил свою пуповину от лона Зинаиды и Дмитрия» и что это «огромный шанс в его пользу».

Мережковские не изменили своему стилю жизни: писать и общаться с пишущими, проповедовать и наставлять. С 1925 года возобновились, как было и в Петербурге, литературные «воскресенья». На «воскресеньях» бывали и Ходасевич с Ниной Берберовой, и Фондаминский, и Бунин, и Керенский, и Варшавский, и Шаршун, и Тэффи, и Шестов, и Бердяев…

На «воскресеньях» обсуждались общественные, политические, литературные и религиозные вопросы, чаще всего под свойственным Мережковскому «метафизическим углом зрения». Отвергались хозяевами только разговоры, общепринятые за чайным столом, - о здоровье, о погоде и тому подобном.

С 5 февраля 1927 года начались регулярные писательски-религиозно-философские заседания общества под названием «Зелёная лампа». Во время одного из первых заседаний молодой поэт Довид Кнут заявил, что литературная столица России теперь не Москва, а Париж…

«Зелёная лампа» должна была спасать если не весь мир, то по крайней мере Россию и её филиал - эмиграцию.

В 1930-х годах «Зелёная лампа» уже не горела ослепительно и не проливала яркого света на эмиграцию, освещая её совесть, душу, ум. Всё же «Лампа», всё более сокращая круг своей деятельности, просуществовала до самой войны.

Мережковские вели размеренную по часам жизнь. Зинаида Николаевна ложилась поздно, проведя полночи в писании писем, дневника, стихов, рассказов и статей, и вставала очень поздно. Она выходила из своей комнаты только к завтраку, уже вполне одетая, причёсанная, подкрашенная и подтянутая.

Они оба курили. Но не больше раз навсегда положенного числа папирос и только после завтрака.

Вернувшись из Италии, куда они ездили по приглашению Муссолини, Зинаида Николаевна на одном из «воскресений», делясь своими «итальянскими впечатлениями», рассказывала между прочим и о мелких, неизбежных неприятностях. О том, как они забыли в Риме ключи от своих чемоданов и обнаружили это только приехав в другой город.

«Они так до самой смерти Димитрия Сергеевича и прожили, не расставаясь ни на один день, ни на одну ночь, - пишет Ирина Одоевцева. - И продолжали любить друг друга никогда не ослабевающей любовью. Они никогда не знали скуки, разрушающей самые лучшие браки. Им никогда не было скучно вдвоём. Они сумели сохранить каждый свою индивидуальность, не поддаться влиянию друг друга. Они были далеки от стереотипной, идеальной супружеской пары, смотрящей на всё одними глазами и высказывающей обо всём одно и то же мнение. Они были „идеальной парой“, но по-своему неповторимой идеальной парой. Они дополняли друг друга. Каждый из них оставался самим собой. Но в их союзе они как будто переменились ролями - Гиппиус являлась мужским началом, а Мережковский - женским. В ней было много М - по Вейнингеру, а в нём доминировало Ж. Она представляла собой логику, он - интуицию».

…Первым умер Дмитрий Мережковский - 9 декабря 1941 года, в возрасте 76 лет. По поводу вдовы Юрий Терапиано написал: «З. Н. - окаменелая совсем».

3 июня 1943 года в оккупированном немцами Париже Гиппиус начинает писать книгу о Мережковском. Но закончить её не успела - осенью 1945 года Зинаида Николаевна скончалась.

ФИЛОСОФ И РУСАЛКА. ИСТОРИЯ ЗИНАИДЫ ГИППИУС И ДМИТРИЯ МЕРЕЖКОВСКОГООтчего свобода, такая сама по себе прекрасная, так безобразит людей? И неужели это уродство обязательно?

Зинаида Гиппиус, Дневники, «Синяя книга»

Сквозь огонь и лед ХХ века они шли только вдвоем, но зато шли целых 52 года рука об руку, не расставаясь ни на один день, ни на одну ночь. Дмитрий Сергеевич Мережковский и Зинаида Николаевна Гиппиус, два эльфа, случайно оказавшиеся в мире людей. Они были непохожи на других и созданы друг для друга. И не перст ли Провидения, что они друг друга нашли? Да, конечно, они оба ели и пили, ходили в театры, держали салон, тусовались на художественно-философских журфиксах, а Зинаида Николаевна еще и умела одеться к лицу и следила за платьем Мережковского (он вообще от этих бытовых проблем абстрагировался). Но при этом они существовали в виртуальном пространстве высоких материй. Они задолго до срока создали свой Интернет, Паутину Разума, причем без всяких проводов, компов и модемов.

Загадка этой четы, в жизни которой до 1917 г. никаких приключений не было, именно в том, что они были продвинутыми user`ами этого космического Бытия, не слишком схожего с земной жизнью. При этом они проводили в Сети больше времени, чем снаружи. У них не было детей, и никому не приходило в голову этому удивиться. Могут ли размножаться ангелы? Кстати, их абсолютная, пугающая, отталкивающая робких друзей свобода идет оттуда же, из личного Рунета. Они не умели бояться, на них не действовали внешние раздражители: боль, страх, угроза, смерть. Их анализ был беспощаден: ни мифов, ни увлечений, ни комплексов. Двое зрячих в стране слепых и глухих... конечно, они остались одни. В жизни, в истории, в литературе, в потомстве. Их имена при Советской власти было запрещено цитировать, они были в склепе 70 лет: стихи, проза, эссе, мемуары. Упоминать их было опасно: это означало отлучение от литературоведения, истории, журналистики. Они дожили до наших дней, как Тутанхамон и Нефертити: ужасная и пленительная загадка в золотом сиянии драгоценных гробов. Поступим, как Лара Крофт, расхитительница гробниц: нарушим покой пирамиды молчания и разбудим спящих.

Дмитрий Мережковский

Имя Дмитрия Мережковского - одно из самых ярких в истории Серебряного века. Блестящий мастер эссеистики и литературной критики, философ, он был одним из пионеров жанра русского историософского романа и стоял у истоков символизма в литературе. 10 раз он был номинирован на Нобелевскую премию, а споры о его политических заявлениях в историко-литературной среде не утихают до сих пор.

Известно, что в 20 лет он был влюблен в дочь издательницы «Северного вестника» и имел серьезные намерения, но роман быстро завершился. О любви всей своей жизни, которая настигла его тремя годами позже, Мережковский в своей «Автобиографической заметке» пишет крайне скупо: «По окончании университета я уехал летом на Кавказ, встретился там случайно в Боржоме с З. Н. Гиппиус, очень скоро сделал ей предложение, в ту же зиму в Тифлисе женился на ней и вернулся с нею в Петербург».

О.А. Флоренская и З.Н. Гиппиус

Я не могу покоряться людям.

Можно ли рабства хотеть?

Целую жизнь мы друг друга судим, —

Чтобы затем — умереть.

Зинаида Гиппиус, «Свобода»

В 1908 году супруги вернулись в Петербург. В 1908-1912 годах Зинаида Гиппиус опубликовала сборники рассказов «Черное по белому» и «Лунные муравьи» — их писательница считала лучшими в своем творчестве. В 1911 году в журнале «Русская мысль» вышел роман Гиппиус «Чертова кукла», который стал частью неоконченной трилогии (третья часть — «Роман-царевич»). В это время писательница под псевдонимом Антон Крайний опубликовала сборник критических статей «Литературный дневник». Гиппиус писала о тех, кто сотрудничал с издательством «Знамя» — им руководил Максим Горький, — и о литературе в традициях классического реализма.

Д.В. Философов, З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский

Грех — жить без дерзости и без мечтания,

Не признаваемым — и не гонимым.

Не знать ни ужаса, ни упования

И быть приемлемым, но не любимым.

Зинаида Гиппиус, «Что есть грех?»

Октябрьскую революцию Гиппиус не приняла. В статье для газеты «Общее дело» она писала: «Россия погибла безвозвратно, наступает царство Антихриста, на развалинах рухнувшей культуры бушует озверение». Гиппиус даже разорвала отношения с Валерием Брюсовым , Александром Блоком , Андреем Белым . В начале 1920 года Мережковские, Дмитрий Философов и секретарь Гиппиус Владимир Злобин нелегально перешли русско-польскую границу. После недолгого пребывания в Польше, Мережковские навсегда эмигрировали во Францию.

«ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА» И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ДИСКУССИИ

Помню, в детстве, в бабушкином сундуке, долгое время я видел распоротый салоп, точно такой. Только от него, и из сундука, особенно сладко и пронзительно пахло. Я называл этот запах столетним. И мне казалось, что от платья Адели не может так не пахнуть.

Зинаида Гиппиус, «Вне времени. Старый этюд»

Кто, понимающий слово «Отец», не поймет, что слово «нравственность» — слово пустое, совершенно не нужное людям? Они прикрывают им свое проклятие, свою отброшенность от Отца.

Зинаида Гиппиус, «Хлеб жизни»

В Париже по инициативе Гиппиус в 1927 году было создано воскресное литературно-философское общество «Зеленая лампа», которое просуществовало до 1940 года. В доме Мережковских объединились литераторы и мыслители зарубежья: Иван Бунин и Марк Алданов, Николай Бердяев и Георгий Иванов, Георгий Адамович и Владислав Ходасевич. Они читали доклады на философские, литературные и общественные темы, дискутировали о миссии литературы в изгнании, обсуждали «неохристианские» концепции, которые развивал в своих стихах Мережковский.

В 1939 году в Париже вышла книга стихотворений Гиппиус «Сияния». Это последний сборник поэтессы: после него выходили только отдельные стихотворения и вступительные статьи к сборникам. Стихотворения «Сияния» пронизаны ностальгией и одиночеством:

Я весь, и сердцем и телом,

Тебя позабыл давно,

Как будто в дому опустелом

Закрылось твое окно.

Зинаида Гиппиус, «Над забвением»

В 1941 году умер Дмитрий Мережковский. Гиппиус очень тяжело перенесла потерю мужа. «Я умерла, осталось умереть только телу», — писала она после смерти мужа. В последние годы жизни писательница работала над мемуарами, биографией покойного супруга, а также над большой поэмой «Последний круг», которая вышла гораздо позже — в 1972 году.

могила Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус

Зинаида Гиппиус пережила Дмитрия Мережковского всего на четыре года. 9 сентября 1945 года она скончалась — в возрасте 76 лет. Писательницу похоронили в Париже на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа в одной могиле с мужем.