Следует различать:

блеснуть, проблески косный (отсталый), косность, коснеть, косноязычный, закоснелый

ровесник (от «одинаковый по годам, по вёснам») свиснуть (свисать) шествовать (шедший, шёл) яства (от ясти - есть)

блестеть, блёстки костный (мозг), костная (ткань)

сверстник (от «верста», «одинаковый по возрасту») свистнуть (свист) шефствовать (быть шефом) явственно (явный)

151. Распределите слова по видам орфограмм-согласных в них.

Запишите их, вставляя пропущенные буквы.

Прелес(?)ный, хлес(?)нуть, извес(?)ный, хрус(?)нуть, со-вес(?)но, опас(?)ный, радос(?)ный, ше(?)ствие, наез(?)ник, трос(?)ник, крепос(?)ной, доблес(?)ный, грус(?)ный, влас(?)ный, поверхнос(?)ный, пристрас(?)ный, пас(?)би-ще, ус(?)ный, гиган(?)ский, лес(?)ница, окрес(?)ный, учас(?)ник, поз(?)ний, мя..кий, у..кий, про..ьба, моти.., ше. .ский (концерт), дилетан(?)ский, ужас(?)но, безмолвствовать.

152.

Выпишите

слова с пропущенными буквами в следующем

по

рядке: с сомнительной согласной

в корне, непроизносимой прове

ряемой,

непроверяемой. Вставьте пропущенные

буквы.

1) Мы шли по вя..кому песку прилива к хижинам, которые видели под деревьями. (Гонч.) 2) Трудно выдумать печальнее мес(?)ность. (Гонч.) 3) Ше(?)ствие направлялось по улице столицы к королевскому дворцу. (Проск.) 4) Чу(?)ствую, как многотонная гиган(?)ская сигара устремилась ввысь. (Г. Титов) 5) Мох мя..ко пружинит под ногами. (Абр.) 6) Самолёт вздрагивает от ре..ких толчков. (И. Ефремов) 7) Девять из десяти учас(?)ников скачки прибыли на поезде к месту соревнования. 8) И за стенами чу(?)ствовалась та же неподвижность. (Т.) 9) Сле..ка ныряя по мя.жим волнам, плыла наша быстрая ло..ка. (Т.) 10) Вдруг внизу я(?)ственно скрипнула дверь, послышались уверенные шаги. (В. Пикуль) 11) С утра до вечера по окрес(?)ным долинам и холмам пехота и конница отрабатывала совмес(?)ные манёвры. (Б. Акун.) 12) Он ела..ко потянулся, и сразу стало радос(?)но, праз(?)нично, весело. (Б. Акун.)

153.

Прочитайте-

Расскажите, как этимология помогает

объяс

нить написание выделенных

слов. К каким словарям нужно обра

титься,

чтобы получить информацию об истории

слова? Составьте

с выделенными словами

предложения и запишите их.

Из биографии слов...

Присутствовать - при + суть (быть) + ств + ова (ть). (В чем суть вопроса?)

Залихватский - за + лихо (слишком) + хватать; буквально «сверх меры хватающий».

Наперсник - на + перси (грудь) + ник; буквально «тот, кого держат около груди, пестуют как младенца».

Напёрсток - на + перст (палец) + ок.

154. Выпишите выделенные слова, объясняя графически выбор пропущенной буквы.

Образец: страстный - страсть.

1) Она вставала только затем, чтобы в. .леть подать к..кое-нибудь новое я(?)тво. (Т.) 2) И ше(?)ствуя важно, в спокойствии чинном, лошадку ведёт под уз(?)цы мужичок. (Н.) 3) Я пос(?)лал себе на диване и стал раздаваться. (Ч.)

4) И человека человек послал к анчару влас(?)ным взглядом. (П.) 5) Здра(?)ствуй, племя младое, незнакомое. (П.) 6) Всё безмол(?)ствует, кроме ветра. (Григ.) 7) Рано чу(?)ства в нём остыли. (П.) 8) В области иску..тва, в творчестве сер(?)ца русский народ обнаружил изумительную силу. (М. Г.) 9) Когда в России появились театры, из неграмотных крепос(?)ных народ выдв..нул величайших театральных актёров. (Мих.) 10) Сборная команда школы уча..вовала в кроссе. 11) Победителей соревнований чествовали все присутствующие. 12) Выпавший ночью снег покрывал широкое пас(?)бище. (С.-М.) 13) Над баштанами не чу(?)ствовалось заботливого хозяйского глаза. (Ф.) 14) Утра луч из-за усталых бледных туч бл..снул над тихою столицей. (П.) 15) Под подписью «Масленников» был сделан удивительно искус(?)ный большой и твёрдый росчерк. (Л. Т.) 16) Бабушка стала изредка принимать гостей, в особенности детей - наших сверс(?)ников и сверс(?)ниц. (Л. Т.)

155. Спишите. Объясните написание слов, в которых были пропущены буквы.

1) Никита свис(?)нул три раза. (А. Н. Т.) 2) Заросли сирени с двух сторон балконной лес(?)ницы пригнулись под снегом. (А. Н. Т.) 3) И вот одна, одна Татьяна! Увы! Подруга стольких лет, её голубка молодая, её наперс(?)ни-ца родная, судьбою вдаль занесена, с ней навсегда разлучена. (П.) 4) Снег сиял и хрустел. Щипало в носу, и слипались рес(?)ницы (А. Н. Т.) 5) Всего в обозе было шестнадцать саней. (А. Н. Т.) 6) Бездонное небо переливалось, словно по звёз(?)ной пыли шёл ветерок. Разос(?)лался светящимся туманом Млечный Путь. (А. Н. Т.) 7) Свирепеет мороз ненавис(?)ный. (Н.) 8) Река была в версте от деревни, извилистая, с чудес(?)ными берегами. (Ч.) 9) По нежной дружбе, которую командир оказывал своему офицеру, Ростов чу(?)ствовал, что несчас(?)ная любовь старого гусара к Наташе уча(?)ствовала в этом усилении дружбы. Денисов, видимо, старался как можно реже подвергать Ростова опас(?)ностям, берёг его и после дела особенно радос(?)но встречал его целым и невредимым. (Л. Т.) 10) Девочка была невесомой, почти бестелес(?)ной. (Гл.) 11) Ровес(?)ники годами, близкие родственники, они почти никогда не разлучались. (Т.)

§ 25. ДВОЙНЫЕ СОГЛАСНЫЕ

1. В

корнях русских слов употребляются лишь

двойные

согласные жж

и се.

Такие

слова немногочисленны.

Буквы жж пишутся в словах вожжи, дрожжи, жужжать, можжевельник и образованных от них родственных словах, например: жужжание, можжевёловый. Буквы жж пишутся также в словах и формах, образованных от глагола жечь (жгут), например: жжение, сожжение; жжёшь, жжёт, сожжёт.

Буквы ее пишутся в слове ссора и образованных от него родственных словах, например: поссорить, поссориться; также в словах Россия, российский.

2. Двойные

согласные пишутся во многих иноязыч

ных

словах, например: пресса, аннулировать,

атте

стат, апелляция.

Но среди

иноязычных слов есть значи

тельное

число и таких, в которых двойные согласные

не

пишутся, например: драма, карикатура,

галерея, ресур

сы.

Поэтому слова

с двойными согласными надо запоми

нать,

а при сомнении обращаться к орфографическому

сло

варю.

156. Спишите. Объясните написание пропущенных букв.

Ж, жж или з, с: жу..ание пчёл, дро..ать от холода, со. .ённые письма, ..жать рожь, . .жечь рукопись, тихо ви..жать, взять во..и, купить дро..и, подружиться в школе, заросли мо..евельника, изредка брю..жать, брьь.жет искрами, вы..енные склоны гор, дребезжащий голос, чуть бре..жить.

С или се: судьбы Ро..ии, рс.ийские просторы, родная Ру..ь.

157. Спишите

данные слова. Запомните их написание

(не пишите

в них двойных согласных!).

Составьте словосочетания с этими

словами.

Галерея, коридор, десант, гуманизм, драма, имитация, привилегия, ресурс, агрегат, шофёр, карикатура, алюминий, дифирамб.

158. Спишите. В случае затруднений справляйтесь в словаре.

1) Л или лл: резиновый ба..он, интересная ба..ада, туберкулёзная баци..а, алюминиевая посуда, криста..иче-

ское состояние, кристальная форма, картинная га..ерея, дружный ксектив, некоторые привилегии, дисти..иро-ванная вода;

с или се: водный ба..ейн, а..истент профе..ора, свободная диску..ия, всемирный конгре.., быстрый прогре.., воздушный де..ант, хорошие ре..оры, неистощимые ресурсы;

м или мм: стойкий и..унитет, подробные ко..ента-рии, глубокая дра..а, и..итация кожи, правительственное кеюнике;

р или рр: огромная те..итория, застеклённая те..аса, остроумная ка..икатура, узкий ко..идор, су..огат кофе.

159. Спишите. Удвоенные согласные подчеркните.

1) Арина Петровна намеревалась буквально выполнить свою програ..у. (С.-Щ.) 2) Впереди у него [Степана] был только один ре..урс. (С.-Щ.) 3) Дом у Песоцкого был громадный, с коло..ами. (Ч.) 4) Егор Семёнович и Таня сидели на те..асе и пили чай. (Ч.) 5) Жук жу..ал. (П.) 6) Юноша выпустил во..и из рук. (Ф.) 7) После множества заворотов ту..ель окончился низкой, сводчатой пещерой. (А. Н. Т.) 8) Вверху неподалёку раздался резкий, мета. .ический визг. (А. Н. Т.) 9) В ко..идоре слышались звонкие шаги. (А. Н. Т.) 10) Деревья сгру..провались в каких-то чудовищ. (Гонч.) 11) Он представил Кириле Петровичу свои а..естаты. (П.) 12) Свет бесчисленных звёзд отражается в каждом криста..ике снегов. (С. М.) 13) Они [сатирики] писали иногда пышные ди..рамбы златому веку. (Добр.) 14) Аудитория, где выступал ди..ертант, была полна. (Т. С.)

160. Спишите,

расставляя знаки препинания. К

выделенным

словам подберите синонимы.

Во время первой нашей поез..ки в Крым Горький рассказывал мне в темноте содержание своей пьесы [«На дне»] о которой он тогда ещё только мечтал. Теперь нам предстояло поставить и сыграть эту пьесу в новой значительно углублённой редакции.

Рассказы Горького разожгли нас и нам зах..телось видеть самую гущу жизни бывших людей. Для этого была устроена экспедиция в которой участвовали многие арти-

сты театра игравшие в пьесе. Под предводительством писателя Гиляровского изучавшего жизнь б..сяков был устроен обход Хитрова рынка. В самом центре большой ночле..ки находился тамошний « ун.. верситет » с б.. сяцкой инт..л..генцией. Это был мозг Хитрова рынка состоявший из грамотных людей занимавшихся перепиской ролей для актёров и для театра. Экскурсия на Хитров рынок лучше чем всякие б..седы о пьесе или её анализ разбудила мою ф..нтазию и творческое чу(?)ство. Спектакль имел потрясающий успех. (По К. Станиславскому)

161. Спишите, расставляя недостающие знаки препинания. Составьте схемы этих сложных предложений и подготовьте их устный синтаксический разбор.

1) Чайковский утверждал что вдохновение это состояние когда человек работает во всю свою силу а не кокетливо помахивает рукой. (Пауст.) 2) Я всегда был уверен что в каждом человеке заложены задатки доброй воли и всё дело в том что(бы) вызвать их из глубины его существа. (Пауст.) 3) Понятие Родины это память обо всём что нам дорого в прошлом это дела и люди нынешних дней это родная земля со всем что растёт и дышит на ней. (В. Песков)

§ 26. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Во многих языках мира, в том числе и в русском, имеются слова, в состав которых входят общие словообразовательные элементы, взятые преимущественно из древнегреческого и латинского языков. Эти слова относятся главным образом к области науки, техники и общественно-политической жизни (например, термометр, демократия и др.). Ниже приводятся наиболее распространённые международные словообразовательные элементы, обратите внимание на их написание:

ави(а) (лат. avis - птица) - авиация, авиасвязь;

авт(о) (греч. autos - сам) - автограф, автомат;

агр(о) (греч. agros - поле) - агроном, агротехника;

акв (лат. aqua - вода) - аквариум, акваланг;

архе(о) (греч. archaios - древний) - археология;

архи (греч. arche - начало, главенство; сверх) - архиважный;

ауди (лат. audire - слушать) - аудитория, аудиенция;

аэр(о) (греч. аёг - воздух) - аэровокзал;

баро (греч. baros - тяжесть) - барометр;

библио (греч. biblion - книга) - библиотека;

био (греч. bios - жизнь) - биография, биология;

ге(о) (греч. ge- земля) - география;

грамма (греч. gramma - запись, буква) - телеграмма;

граф (греч. grapho - пишу) - биограф;

гуман (лат. humanos - человечный) - гуманист;

дем (греч. demos - народ) - демократия;

дром (греч. dromos - бег, путь) - аэродром, велодром;

крат (греч. kratos - власть) - демократия;

косм (греч. kosmos - Вселенная) - космический, космонавт;

лабор (лат. labor - труд) - лаборатория, лаборант;

лог (греч. logos - слово, понятие, учение) - геология;

метр (греч. metron - мера) - метр;

микро (греч. mikros - малый) - микрометр, микрофон;

моно (греч. monos - один) - монолог, монография;

навт (греч. nautes - мореплаватель) - аэронавт;

оним (греч. onyma - имя) - антоним;

пери (греч. peri - около, вокруг) - периферия;

поли (греч. poly - много) - поликлиника;

пре (лат. ргае - перед) - президиум, прелюдия;

прото (греч. protos - первый) - прототип;

псевдо (греч. pseudos - ложь) - псевдонаучный, псевдоним;

сан (лат. sanare - лечить, исцелять) - санаторий;

скоп (греч. скорее - смотрю) - микроскоп;

тека (греч. theke - вместилище, ящик) - картотека;

теле (греч. tele - далеко) - телевидение, телеграф;

терм (греч. therme - теплота) - термометр;

тип (греч. typos - отпечаток, образ) - типический, типизация;

фил (греч. philos - друг, любящий) - библиофил, филология;

фон (греч. phone - звук) - фонетика, телефон;

фот (греч. phos, photos - свет) - фотография; хрон (греч. chronos - время) - хронометр; циркул (лат. circulus - круг) - циркулировать; эпи (греч. epi - после, над) - эпицикл; эп(о) (греч. epos - слово, рассказ) - эпопея.

162. Прочитайте.

Укажите лексические значения данных

слов.

При затруднении обращайтесь к

словарю иностранных слов. Со

ставьте

с каждым словом словосочетание и запишите

их.

Автограф, акварель, барокамера, библиография, библиофил, дискотека, космодром, монография, пол..клиника, президент, пер..скоп, пр..тотип, хронометр, фототелеграмма, циркулировать, эпический.

163. Вместо точек вставьте подходящие по смыслу слова.

Человечный, человеколюбивый, или...; морское судно для перевозки самолётов, или...; пропаганда, направленная против войны, или... пропаганда; зал, в котором читают лекции, доклады, или...; специально оборудованное помещение для научных исследований, научных работ, или...; институт, имеющий отделения по различным техническим специальностям, или... институт; обращенная к себе или к зрителям речь действующего лица, или...; вымышленное имя, которое принимают писатели, артисты, или...; измерение времени чего-либо, или... .

Для справок: аудитория, лаборатория, антивоенный, политехнический, гуманный, монолог, хронометраж, авианосец, псевдоним.

164.

Прочитайте.

Спишите, вставляя пропущенные буквы.

Объ

ясните их правописание.

1) Ауд..тория сыплет вопросы колючие. (Маяк.) 2) После обеда Порфиша был призван на ауд..енцию к отцу. (С.-Щ.) 3) Снаряжение парашютиста было необычно: гидр..костюм, акв..ланг, ласты, нож. (Газ.) 4) На кафедру Ярцев не р..считывал и нигде не был даже л..борантом. (Ч.) 5) Самым нужным и самым важным считалось у него по ге..графии ч..рчение карт, а по истории - знание хрон..логии. (Ч.) 6) П..эзия Пушкина чужда всякой мон-.тонности. (Бел.) 7) К особенным свойствам его п..эзии пр..надлежит её способность развевать в людях ч-.ство изящного и ч..ство гуманности. (Бел.)

§ 27. ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК, НЕ ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ И ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ НА ПИСЬМЕ

В соответствии с морфологическим принципом русского правописания согласные и гласные в большинстве приставок пишутся одинаково, не отражая изменения произношения, например: срубить, сбить, сшить, сжать, вперед, доставить, забежать, написать, обрубить, отдать, надстроить, переслать, подбросить, представить.

Приставки без-, воз-(вз-), из-, низ-, чрез-(через), раз- пишутся с буквой з перед гласными и звонкими согласными и с буквой с перед глухими согласными: безбрежный - беспомощный, возраст - восстание, изжарить - исцелить, низвергать - ниспровергать, чрезмерный - чересчур, разбросать - распилить; рассчитать, расчёт.

В приставках раз- (рас) -роз- (рос) под ударением пишется о, без ударения - а: розвальни -развал, роспись - расписка, розыгрыш - разыгрывать.

165. Распределите

слова в три столбика: 1) с приставками,

не

меняющими на письме согласного; 2)

с приставками на -з (-с);

3) с приставками

на гласный. С выделенными словами

составьте

словосочетания.

Безвкусица, ..жечь дотла, безжалостный, бесформенный, бе. .шумный, о. .текаемый, воззрение, восстание, наслаждение, восторжествовать, п..дучить, о..блеск, и..жога, и..подтишка, подписчик, псшипник, бескормица, пр. .исшествие, ни..падать, пр. .свещать, . .делыцина, предпочтение, предшественник, чере..полосица, з..движка, зачинщик, пер..мирие, ра..творять, ра..щелина, доверенный, д..верчивый, ра..чёт, ра..считать, расхвораться, бе..кровный.

166. Составьте

с данными словами словосочетания и

запи

шите их, обозначая ударение в

словах с пропущенными бук

вами.

РсЗвальни - р..звалиться; р..зыгрыш - р..зыграть; РсЗыск - р..зыскать; р..спись - р..списать, рсСписание, р..списка; р..ссыпь - р,.ссыпать; р..ссказ - р..ссказни; р..спустить (на каникулы) - р..спуск.

167.

Выпишите

слова с пропущенными буквами. Объясните

их

правописание. Обозначьте состав

выделенных слов и укажите

способ их

образования.

1) Тоне скучно от этих расчищенных, расчерченных дорожек. (Н. О.) 2) Он мне обрадовался и стал расспрашивать об ужасных происшествиях, коим я был свидетель. (П.) 3) Так быстро скачет только тот, за кем раскаяние мчится! (Л.) 4) ...Ужасная зима в глухой, бе..хлебной деревеньке. (Леек.) 5) Не бе..дарна та природа, не погиб ещё тот край, что выводит из народа столько славных, то и знай. (Н.) 6) Безжалостная осень сорвала их [деревьев] пышные одеяния. (Н. О.) 7) Да, ваш ра..чёт верен. (Леек.)

9) Город ра..сыпал в темноте миллионы огней. (Н. О.)

10) Умолк

аул, где бе..заботно недавно слушали

певца.

(Л.) 11)

К ней в светлицу раз,

лишь только ра..свело, всех

их семеро

вошло. (П.) 12) Дама расхохоталась.

(Леек.)

13) Людской поток бесконечен.

(Леон.) 14) Я начал

рассказывать сказку

о солнце. (Сухомл.) 15) Стеклянной

равниной

лежал бесцветный океан. (А. Н. Т.)

168.

Спишите

данные словосочетания. С выделенными

словами

устно составьте предложения.

Произвести ра..чёт, рассчитаться с продавцом, полная бе..вкусица, ра..чётливый хозяин, великолепная..дравни-ца, искусный работник, Искусственный шёлк, чере..чур горячая вода, бесформенная груда обломков, бе..ценный подарок, материалистическое мирово..зрение, восстановленный памятник, ..беречь силы, Иссякающий источник, во..хождение на гору.

169. Спишите,

вставляя пропущенные буквы, недостающие

зна

ки препинания, раскрывая скобки.

Определите стиль и тип

речи текста,

укажите их признаки. К выделенному слову

под

берите синонимы, а затем антонимы.

Составьте схему перво

го предложения,

дайте его характеристику. Найдите слова

с

приставками, написание которых

регулируется разными прави

лами.

З..ря почти отцв..ла и лиш(?) за высокой горой в..дне-ет(?)ся прозрач(?)ная полоска бр..сающая ро..кий свет на вершины деревьев что од..нокими вехами маяч..т у самого края г..ризонта. Но это там в (не)досягаемой д..ли а на реч-

ке куда солнце загляд..вает лиш(?) к полудню..густились краски. Тени от пр..брежных скал пролегли от берега к берегу соединившись (по)братски. С (густо)син..ми оттенками они отл..вают(?)ся на быстрине блеском глухари..ого крыла а под самым берегом где я..стве..о слышно б..рмота-ние бе..числе.,ых ручейков уже темнота. Она сп..лзает по берегу подм..ная под себя сиреневый и (тёмно)син..й свет. (По В. Астафьеву)

§ 28. ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК ПРЕ- И ПРИ-

Правильное написание приставок пре- и при- связано с пониманием различия их значений.

Приставка при- обозначает: 1) присоединение, приближение, прибавление: приделать, пристроить, приехать, прикрепить, прикупить; 2) неполноту действия: присесть, притворить, приоткрыть; 3) расположение, нахождение вблизи чего-нибудь: Приамурье, Приуралье, пригород, приморский.

Приставка пре-: 1) обозначает высшую степень действия или качества: пресытиться, преувеличение, предлинный; 2) совпадает по значению с приставкой пере-: преградить - перегородить, прервать - перервать.

В некоторых словах значение приставок пре- и при- недостаточно ясно, и такие слова следует запомнить, например: преследование, препятствие, преткновение (камень преткновения), превратный (неверный, изменчивый), пренебрежение, прельстить; приключение, притязание, прибор, присягать.

В следующих, сходных по произношению словах различие в написании связано с различием в их значении: презирать (не уважать, считать недостойным) - призирать (заботиться, давать приют), предать (изменнически выдать кого-нибудь) - придать (добавить), пребывать (находиться где-нибудь) - прибывать (приезжать), преступить (нарушить) - приступить (начать), преемник (тот, кто вступает в должность после кого-нибудь, продолжает работу кого-нибудь) - приёмник (аппарат для приёма), преклоняться (относиться с глубоким уважением) - при

клонятъся (наклоняться, пригибаться), претворить (воплотить, осуществить) - притворить (закрыть).

Следует запомнить написание некоторых слов иноязычного происхождения: президиум, президент (написание е здесь объясняется тем, что в этих словах в латинском языке имеется приставка пре- (от лат. ргае - пред); привилегия (от лат. privilegium - исключительное право); приоритет - первенство (от лат. prior - первый).

170.

Спишите.

Устно объясните правописание приставок

пре-

и

при-

(слова, где значение

этих приставок неясно, подчеркните).

Объясните

значение выделенных слов.

Присоединить провод, примыкающий к школе сад, привскочить от неожиданности, пр..щурить глаза, достичь примирения, преломление солнечных лучей, пр..сечь разговоры, преискусный кузнец, сделать пр. .вивку, седой пр..вратник, не пренебрегать советами товарища, вступать в пререкания, искать пр..станища, найти пр..бежище, преграждать дорогу, превратности судьбы, несправедливые притязания, преодолевать все пр..грады, преобладающая отр..сль хозяйства, давать пр..сягу, пр..провождать документы, пр е непр.. ятное известие, быть камнем преткновения, искатели пр..ключений.

171.

Спишите,

заменяя выделенные слова словами с

приставка

ми пре-

и при-.

Объясните (устно) значение приставок

во вновь об

разованных словах,

Образец. Площадь около вокзала - привокзальная площадь; совсем закончить занятия - прекратить занятия.

Участок при усадьбе, полоса при береге, город около Волги, слегка затворить дверь, чуть открыть окно, очень странный случай, сделать ручным дикое животное, быстро проходящее явление, загородить дорогу, «Русский язык ». 2 класс Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык . 2 класс. Учебник . В 2 ч. Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык . 2 ... к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире...

Методика русского языка как наука предмет и задачи методики преподавания русского языка

ДокументСведения, дополнит их новыми. Прекрасным предисловием к теме «Дорога к счастью... обложка» титульный лист, оглавление, предисловие , иллюстрации и пр.), в ведении... материала, включенного в школьные учебники русского языка и учебные пособия для учителей...

Рец.: Д. Гелюк, М. Гиршман. Вопросы литературы. 1968. № С. 225-227; А. Н. Васильева. Русский язык за рубежом. 1968. № С. 119

ДокументСлов, трудных по орфографии в стабильном учебнике русского языка (в соавт. с М.А.Генкель) // Там... русского языка . М.: Наука:Флинта, 2003. Гл. редактор и автор словарных статей: Предисловие ... Там же. С. 290-291. 218. Предисловие . // Там же. С. 4-9. 219. ...

Словарь паронимов русского языка

ЛитератураПреподавателям русского языка в стране и за рубежом, составителям учебников русского языка и пособий по русскому языку . Лексикографам... § 1. Словарь включает: а) предисловие ; б) список условных сокращений; в) русский алфавит; г) корпус словаря, ...

Гончаров Иван Александрович. "Обломов"

Гончаров размышляет о любви к человеку через своего героя - Обломова: "Любите его, помните в нем самого себя и обращайтесь с ним, как с собой,..."

Отрывки из книги, прочтённой когда-то, которые хотелось мне особо выделить.

Это примерно 19 страниц формата А4, при 12 шрифте Times New Roman CYR.

Стр.49, Обломов:

"Увяз, любезный друг, по уши увяз, - думал Обломов, провожая его глазами. - И слеп, и глух, и нем для всего остального в мире. А выйдет в люди, будет со временем ворочать делами и чинов нахватает... У нас это называется тоже карьерой! А как мало тут человека-то нужно: ума его, воли, чувства - зачем это? Роскошь! И проживет свой век, и не пошевелится в нем многое, многое... А между тем работает с двенадцати до пяти в канцелярии, с восьми до двенадцати дома - несчастный!"

Он испытал чувство мирной радости, что он с девяти до трех, с восьми до девяти может пробыть у себя на диване, и гордился, что не надо идти с докладом, писать бумаг, что есть простор его чувствам, воображению.

Стр.51, Пенкин Обломову:

Но, умоляю вас, прочтите одну вещь; готовится к великолепная, можно сказать, поэма: "Любовь взяточника к падшей женщине". ...

- Что ж там такое?

- Обнаружен весь механизм нашего общественного движения, и все в поэтических красках. ...

Нет, Пенкин, я не стану читать.

- Отчего ж? Это делает шум, об этом говорят...

- Да пускай их! Некоторым ведь больше нечего и делать, как только говорить. Есть такое призвание.

- Да хоть из любопытства прочтите.

- Чего я там не видал? ... Зачем они это пишут, только себя тешат...

- Как себя: верность-то какая, верность! До смеха похоже. Точно живые портреты. Как кого возьмут, купца ли, циновника, офицера, булочника, - точно живьем и отпечатают.

Из чего же они бьются: из потехи, что ли, что вот кого-де ни возьмем, а верно и выйдет? А жизни-то и нет ни в чем: нет понимания ее и сочувствия, нет того, что там называют гуманитетом. Одно самолюбие только. Изображают-то они воров, падших женщин, точно ловят их на улице да отводят в тюрьму. В их рассказе слышны не "невидимые слезы", а один только грубый смех, злость...

Что ж еще нужно? И прекрасно, вы сами высказались: это кипучая злость - желчное гонение на порок, смех презрения над падшим человеком... тут все!

Нет, не все! - вдруг воспламенившись, сказал Обломов. - Изобрази вора, падшую женщину, надутого глупца, да и человека тут же не забудь. Где же человечность-то? Вы одной головой хотите писать! - почти шипел Обломов. - Вы думаете, что для мысли не надо сердца? Нет, она оплодотворяется любовью. Протяните руку падшему человеку, чтоб поднять его, или горько плачьте над ним, если он гибнет, а не глумитесь. Любите его, помните в нем самого себя и обращайтесь с ним, как с собой, - тогда я стану вас читать и склоню перед вами голову... - сказал он, улегшись опять покойно на диване. - Изображают они вора, падшую женщину, - говорил он, - а человека-то забывают или не умеют изобразить. Какое же тут искусство, какие поэтические краски нашли вы? Обличайте разврат, грязь, только, пожалуйста, без претензии на поэзию.

Что же, природу прикажите изображать: розы, соловья или морозное утро, между те как все кипит, движется вокруг? Нам нужна одна голая физиология общества; не до песен нам теперь...

Человека, человека давайте мне! - говорил Обломов. - Любите его...

Любить ростовщика, ханжу, ворующего или тупоумного чиновника - слышите? Что вы это? И видно, что вы не занимаетесь литературой! - горячился Пенкин. - Нет, их надо карать, извергнуть из гражданскойсреды, из общества...

Извергнуть из гражданской среды! - вдруг заговорил вдохновенно Обломов, встав перед Пенкиным. - Это значит забыть, что в этом негодном сосуде присутствовало высшее начало; что он испорченный человек, но человек все же, то есть вы сами. Извергнуть! А как вы извергните из круга человечества, из лона природы, из милосердия божия?

Штольц ровесник Обломову: и ему уже за тридцать лет. Он служил, вышел в отставку, занялся своими делами и в самом деле нажил дом и деньги. Он участвует в какой-то компании, отправляющей товары за границу.

Он беспрестанно в движении: понадобится обществу послать в Бельгию или Англию агента - посылают его; нужно написать какой-нибудь проект или приспособить новую идею к делу - выбирают его. Между тем он ездит и в свет и читает: когда он успевает - бог весть.

Он весь составлен из костей, мускулов и нервов, ... Он худощав; щек у него почти вовсе нет, то есть кость да мускул, но ни признака жирной округлости; цвет лица ровный, смугловатый и никакого румянца; глаза хотя немного зеленоватые, но выразительные.

Движений лишних у него не было. Если он сидел, то сидел покойно, если же действовал, то употреблял столько мимики, сколько было нужно.

Как в организме нет у него ничего лишнего, так и в нравственных отправлениях своей жизни он искал равновесия практических сторон с тонкими потребностями духа. Две стороны шли параллельно, перекрещиваясь и перевиваясь на пути, но никогда не запутываясь в тяжелые, неразрешимые узлы.

...

Кажется, и печалями, и радостями он управлял, как движением рук...

Он распускал зонитик, пока шел дождь, то есть... страдал без робкой покорности, а больше с досадой... и переносил терпеливо только потому, что причину всякого страдания приписывал самому себе, а не вешал, как кафтан, на чужой гвоздь.

Мечте, загадочному, таинственному не было места в его душе. То, что не подвергалось анализу опыта, практической истины, было в глазах его оптический обман, то или другое отражение лучей и красок на сетке органа зрения или же, наконец, факт, до которого еще не дошла очередь опыта.

...

Так же... осторожно... следил он за сердцем. Здесь, часто оступаясь, он должен был сознаваться, что сфера сердечных отправлений была еще terra incognita (неизвестная область, лат.).

...

У него не было идолов, зато он сохранил силу души, крепость тела, зато был целомудренно-горд; от него веяло какой-то свежестью и силой, перед которой невольно смущались и незастенчивые женщины.

Он знал цену этим редким и дорогим свойствам и так скупо тратил их, что его звали эгоистом, бесчувственным. Удержанность его от порывов, уменье не выйти из границ естественного, свободного состояния духа клеймили укором и тут же оправдывали, иногда с завистью и удивлением, другого, который со всего размаха летел в болото и разбивал свое и чужое существование.

Страсти, страсти все оправдывают, - говорили вокруг него, - а вы в своем эгоизме бережете только для себя: посмотрим, для кого.

Для кого-нибудь да берегу, - говорил он задумчиво, как будто глядя вдаль, и продолжал не верить в поэзию страстей, не восхищался их бурными проявлениями и разрушительными следами, а все хотел видеть идеал бытия и стремления человека в строгом понимании и отправлении жизни.

И чем больше оспаривали его, тем глубже "коснел" он в своем упрямстве, ... Он говорил, что нормальное назначение человека - прожить четыре времени года, то есть четыре возраста, без скачков и донести сосуд жизни до последнего дня, не пролив ни одной капли напрасно, и что ровное и медленное горение огня жизни лучше бурных пожаров, какая бы поэзия ни пылала в них".

Стр.220, диалог о жизни Андрея Штольца и Ильи Обломова

Какая же тебе нравится? - спросил Штольц.

- Не такая, как здесь.

- Что ж здесь именно так не понравилось?

- Все, вечная беготня взапуски, вечная игра дрянных страстишек, особенно жадности, перебиванья друг у друга дороги, сплетни, пересуды, щелчки друг другу, это оглядывание с ног до головы; послушаешь, о чем говорят, так голова закружится, одуреешь. Кажется, люди на взгляд такие умные, с таким достоинством на лице, только и слышишь: "Этому дали то, тот получил аренду". - "Помилуйте, за что?" - кричит кто-нибудь. "Этот проигрался вчера в клубе; тот берет триста тысяч!" Скука, скука, скука!.. Где же тут человек? Где его целость? Куда он скрылся, как разменялся на всякую мелочь?

Что-нибудь да должно же занимать свет и общество, - сказал Штольц, - у всякого свои интересы. На то жизнь...

Свет, общество! Ты, верно, нарочно, Андрей, посылаешь меня в этот свет и общество, чтоб отбить больше охоту быть там. Жизнь: хороша жизнь! Чего там искать? Интересов, ума, сердца? Ты посмотри, где центр, около которого вращается все это: нет его, нет ничего глубокого, задевающего за живое. Все это мертвецы, спящие люди, хуже меня, эти члены света и общества! Что водит их в жизни? Вот они не лежат, а снуют каждый день, как мухи, взад и вперед, а что толку? Войдешь в залу и не налюбуешься, как симметрически расположены гости, как смирно и глубокомысленно сидят - за картами. Нечего сказать, славня задача жизни! Отличный пример для ищущего движения ума! Разве это не мертвецы? Разве не спят они всю жизнь сидя? Чем я виноватее их, лежа у себя дома и не заражая головы тройками и валетами?

Это все старое, об этом тысячу раз говорили, - заметил Штольц. - Нет ли чего поновее?

А наша лучшая молодежь, что она делает? Разве не спит, ходя, разъезжая по Невскому, танцуя? ежедневная пустая перетасовка дней! А посмотри, с какою гордостью и неведомым достоинством, отталкивающим взглядом смотрят, кто не так одет, как они, не носит их имени и звания. И воображают, несчастные, что еще они выше толпы: "Мы-де служим, где, кроме нас, никто не служит; мы в первом ряду кресел, мы на бале у князя N, куда только нас пускают"... А сойдутся между собой, перепьются и подерутся. точно дикие! Разве это живые, неспящие люди? Да не одна молодежь: посмотри на взрослых. Собираются, кормят друг друга, ни радушия, ни доброты, ни взаимного влечения! Собираются на обед, на вечер, как в должность, без веселья, холодно, чтоб похвастать поваром, салоном и потом под рукой осмеять, подставить ногу один другому. Третьего дня, за обедом, я не знал, куда смотреть, хоть под стол залезть, когда началось терзание репутаций отсутствующих: "Тот глуп, этот низок, другой вор; третий смешон" - настоящая травля! Говоря это, глядят друг на друга такими же глазами: "Вот уйди только за дверь, и тебе тоже будет"... Зачем же они сходятся, если они таковы? Зачем так крепко жмут друг другу руки? Ни искреннего смеха, ни проблеска симпатии! Стараются заполучить громкий чин, имя. "У меня был такой-то, а я был у такого-то", - хвастают потом... Что ж это за жизнь? Я не хочу ее. Чему я там научусь, что извлеку?

...

- Ни у кого ясного, покойного взгляда, - продолжал Обломов, - все заражаются друг от друга какой-нибудь мучительной заботой, тоской, болезненно чего-то ищут. И добро бы истины, блага себе и другим - нет, бледнеют от успеха товарища. У одного заботы: завтра в присутственное место зайти, дело пятый год тянется, противная сторона одолевает, и он пять лет носит одну мысль в голове, одно желание: сбить с ног другого и на его падении выстроить здание своего благосостояния. Пять лет ходить, сидеть и вздыхать в приемной - вот идеал и цель жизни! Другой мучится, что осужден ходить каждый день на службу и сидеть до пяти часов, а тот вздыхает тяжко, что нет ему такой благодати...

Ты философ, Илья! - сказал Штольц. - Все хлопочут, только тебе ничего не нужно!

Вот этот желтый господин в очках, - продолжал Обломов, - пристал ко мне: читал ли я речь какого-то депутата, и глаза вытаращил на меня, когда я сказал, что не читаю газет. И пошел о Людовике-Филиппе, точно как будто он родной отец ему. Потом привязался, как я думаю: отчего французский посланник выехал из Рима? Как, всю жизнь обречь себя на ежедневное заряжанье всесветными новостями, кричать неделю, пока не выкричишься! Сегодня Мехмет-Али послал корабль в Константинополь, и он ломает себе голову: зачем? Завтра не удалось Дон-Карлосу - и он в ужасной тревоге. Там роют канал, тут отряд войска послали на Восток; батюшки, загорелось! Лица нет, бежит, кричит, как будто на него самого войско идет. Рассуждают, соображают вкривь и вкось, а самим скучно - не занимает это их; сквозь их крики виден непробудный сон! Это им постороннее; они не в своей шапке ходят. Дела-то своего нет, они и разбросались на все стороны, не направились ни на что. Под этой всеобъемлемостью кроется пустота, отсутствие симпатии ко всему! А избрать скромную, трудовую тропинку и идти по ней, прорывать глубокую колею - это скучно, незаметно; там всезнание не поможет и пыль в глаза пускать некому.

Я их не трогаю, ничего не ищу; я только не вижу нормальной жизни в этом. Нет, это не жизнь, а искажение нормы, идеала жизни, который указала природа целью человеку...

...

- Как не жизнь? Чего тут нет? Ты подуай, что ты не увидал бы ни одного бледного, страдальческого лица. никакой заботы, ни одного вопроса о сенате, о бирже, об акциях, о докладах... А всё разговоры по душе!... И это не жизнь?

- Это не жизнь! - упрямо повторил Штольц.

...

- Где же идеал жизни по-твоему?... - Разве не все добиваются того же, о чем я мечтаю? Помилуй! - прибавил он смелее. - Да цель всей вашей беготни, страстей, войн, торговли и политики разве не выделка покоя, не стремление к этому идеалу утраченного рая?

Знаешь ли, Андрей, в жизни моей ведь никогда не загоралось никакого, ни спасительного, ни разрушительного огня? Она не была похожа на утро, на которое постепенно падают краски, огонь, которое потом превращается в день, как у других, и пылает жарко, и все кипит, движется в ярком полудне, и потом все тише и тише, все бледнее, и все естественно и постепенно гаснет к вечеру. Нет, жизнь моя началась с погасания. Странно, а это так! С первой минуты, когда я осознал себя, я почувствовал. что уже гасну. Начал гаснуть я над писанием бумаг в канцелярии; гаснул потом, вычитывая в книгах истины, с которыми не знал, что делать в жизни, гаснул с приятелями, слушая толки, сплетни, передразниванье, злую и холодную болтовню, пустоту, глядя на дружбу, поддерживаемую сходками без цели, без симпатии; гаснул и губил силы с Миной: платил ей больше половины своего дохода и воображал, что люблю ее; гаснул в унылом и ленивом хождении по Невскому проспекту, среди енотовых шуб и бобровых воротников, - на вечерах, в приемные дни, где оказывали мне радушие как сносному жениху; гаснул и тратил по мелочи жизнь и ум, переезжая из города на дачу, с дачи на Гороховую, определяя весну привозом устриц и омаров, осень и зиму - положенными днями, лето - гуляньями и всю жизнь - ленивой и покойной дремотой, как другие... Даже самолюбие - на что оно тратилось? Чтоб заказывать плать у известного портного? Чтоб попасть в известный дом? Чтоб князь П* пожал мне руку? А ведь самолюбие - соль жизни! Куда оно ушло? Или я не понял этой жизни, или она никуда не годится, а лучшего я ничего не знал, не видал, никто не указал мне его. Ты появлялся и исчезал, как комета, ярко, быстро, и я забывал все это и гаснул...

Штольц не отвечал уже небрежной насмешкой на речь Обломова. Он слушал и угрюмо молчал.

Ты сказал давеча, что у меня лицо не совсем свежо, измято, - продолжал Обломов, - да, я дряблый, ветхий, изношенный кафтан, но не от климата, не от трудов, а от того, что двенадцать лет во мне был заперт свет, который искал выхода, но только жег свою тюрьму, не вырвался на волю и угас. Итак, двенадцать лет, милый мой Андрей, прошло: не хотелось уж мне просыпаться больше.

- Зачем же ты не вырвался, не бежал куда-нибудь, а молча погибал? - нетерпеливо спросил Штольц.

- Куда?

Стр.294, Штольц - Ольге:

Вот когда заиграют все силы в вашем организме, тогда заиграет жизнь и вокруг вас, и вы увидите то, на что закрыты у вас глаза теперь, услышите, чего не слыхать вам: заиграет музыка нерв, услышите шум сфер, будете прислушиваться к росту травы.

Стр.333, Ольга:

А Обломов? Отчего он был нем и неподвижен с нею вчера, нужды нет, что дыхание ее обдавало жаром его щеку, что ее горячие слезы капали ему на руку, что он почти нес ее в объятиях домой, слышал нескромный шёпот ее сердца?.. А другой? Другие смотрят так дерзко...

Обломов хотя и прожил молодость в кругу всезнающей, давно решившей все жизненные вопросы, ни во что не верующей и все холодно, мудро анализирующей молодежи, но в душе у него теплилась вера в дружбу, в любовь, в людскую честь, и сколько ни ошибался он в людях, сколько бы ни ошибся еще, страдало его сердце, но ни разу не пошатнулось основание добра и веры в него. Он втайне поклонялся чистоте женщины, признавал ее власть и права и приносил ей жертвы.

Но у него недоставало характера явно признать учение добра и уважения к невинности. Тихонько он упивался ее ароматом, но явно иногда приставал к хору циников, трепетавших даже подозрения в целомудрии или уважении к нему, и к буйному хору их прибавлял и свое легкомысленное слово.

Он никогда не вникал ясно в то, как много весит слово добра, правды, чистоты, брошенное в поток людских речей, какой глубокий извив прорывает оно; не думал, что сказанное бодро и громко, бес краски ложного стыда, а с мужеством, оно не потонет в безобразных криках светских сатиров, а погрузится, как перл, в пучину общественной жизни, и всегда найдётся для него раковина.

Многие запинаются на добром слове, рдея от стыда, и смело, громко произносят легкомысленное слово, не подозревая, что оно тоже, к несчастью, не пропадает даром, оставляя длинный след зла...

Зато Обломов был прав на деле: ни одного пятна, упрека в холодном, бездушном цинизме, без увлечения и без борьбы, не лежало на его совести. Он не мог слушать ежедневных рассказов о том, как один переменил лошадей, мебель, а тот - женщину... и какие издержки повели за собой перемены...

Не раз он страдал за утраченное мужчиной достоинство и честь, плакал о грязном падении чужой ему женщины, но молчал, боясь света.

Надо было угадывать это: Олька угадала.

Мужчины смеются над такими чудаками, но женщины сразу узнают их; чистые, целомудренные женщины любят их - по сочувствию; испорченные ищут сближения с ними - чтоб освежиться от порчи.

...

Если Ольге приходилось иногда раздумываться над Обломовым, над своей любовью к нему,...- она впадала в тягостную задумчивость:... и тёплый, сказочный мир любви превращался в какой-то осенний день, когда все предметы кажутся в сером цвете.

Она искала, отчего происходит эта неполнота, неудовлетворнённость счастья? Чего недостаёт ей? Что еще нужно? Ведь это судьба - назначение любить Обломова? Любовь эта оправдывается его кротостью, чистой верой в добро, а пуще всего нежностью, нежностью, какой она не видала никогда в глазах мужчины.

Что ж за дело, что не на всякий взгляд ее он отвечает понятным взглядом, что не то звучит иногда в его голосе, что ей как будто уже звучало однажды, не то во сне, не то наяву... Это воображение, нервы: что слушать их и мудрить?

Стр.472, Штольц и Обломов

Э, полно! Человек создан сам устраивать себя и даже менять свою природу, а он отрастил брюхо да и думает, что природа послала ему эту ношу! У тебя были крылья, да ты отвязал их.

- Где они, крылья-то? - уныло говорил Обломов. - Я ничего не умею...

- То есть не хочешь уметь, - перебил Штольц. - Нет человека, который бы не умел чего-нибудь, ей-богу нет!

Стр. 484, Штольц об Ольге

Ко всей деятельности, ко всей жизни Штольца прирастала с каждым днем еще чужая деятельность и жизнь: обстановив Ольгу цветами, обложив книгами, нотами и альбомами, Штольц успокаивался, полагая, что надолго наполнил досуги своей приятельницы, и шел работать или ехал... потом возвращался к ней утомленный, сесть около ее рояля и отдохнуть под звуки ее голоса. И вдруг на лице ее заставал уже готовые вопросы, во взгляде настойчивое требование отчета. И незаметно, невольно, мало-помалу, он выкладывал перед ней, что он осмотрел, зачем.

Иногда выражала она желание сама видеть и узнать, что видел и узнал он. И он повторял свою работу: ехал с ней смотреть здание, место, машину, читать старое событие на стенах, на камнях. Мало-помалу, незаметно, он привык при ней вслух думать, чувствовать и вдруг однажды, строго поверив себя, узнал, что он начал жить не один, а вдвоем и что живет этой жизнью со дня приезда Ольги.

Почти бессознательно, как перед самим собой, он вслух при ней делал оценку приобретенного им сокровища и удивлялся себе и ей; потом поверял заботливо, не осталось ли вопроса в ее взгляде, лежит ли заря удовлетворенной мысли на лице и провожает ли его взгляд ее как победителя.

Если это подтверждалось, он шел домой с гордостью, с трепетным волнением и долго ночью втайне готовил себя на завтра. Самые скучные, необходимые занятия не казались ему сухи, а только необходимы: они входили глубже в основу, в ткань жизни; мысли, наблюдения, явления не складывались, молча и небрежно, в архив памяти, а придавали яркую краску каждому дню.

Какая жаркая заря охватывала бледное лицо Ольги, когда он, не дожидаясь вопросительного и жаждущего взгляда, спешил бросать перед ней, с огнем и энергией, новый запас, новый материал!

И сам он как полно счастлив был, когда ум ее, с такой же заботливостью и с милой покорностью, торопился ловить в его взгляде, в каждом слове, и оба зорко смотрели: он на нее, не осталось ли вопроса в ее глазах, она на него, не осталось ли чего-нибудь недосказанного, не забыл ли он и, пуще всего, боже сохрани! не пренебрег ли открыть ей какой-нибудь туманный, для нее недоступный уголок, развить свою мысль?

Чем важнее, сложнее был вопрос, чем внимательнее он поверял его ей, тем долее и пристальнее останавливался на нем ее признательный взгляд, тем этот взгляд был теплее, глубже, сердечнее.

"Это дитя, Ольга! - думал он в изумлении. - Она перерастает меня!"

Он задумывался над Ольгой, как никогда и ни над чем не задумывался.

Весной они все уехали в Швейцарию. Штольц еще в Париже решил, что отныне без Ольги ему жить нельзя. Решив этот вопрос, он начал решать и вопрос о том, может ли жить без него Ольга. Но этот вопрос не давался ему так легко.

Стр.490, Штольц и Ольга

Любит ли она или нет? - говорил он с мучительным волнением, почти до кровавого пота, чуть не до слез.

У него все более и более разгорался этот вопрос, охватывал его, как пламя, сковывал намерения: это был один главный вопрос уже не любви, а жизни. Ни для чего другого не было теперь места у него в душе.

Кажется, в эти полгода зараз собрались и разыгрались над ним все муки и пытки любви, от которых он так искусно берегся в встречах с женщинами.

Он чувствовал, что и его здоровый организм не устоит, если продлятся еще месяцы этого напряжения ума, воли, нерв. Он понял - это было чуждо ему доселе, - как тратятся силы в этих скрытых от глаз борьбах души со страстью, как ложатся на сердце неизлечимые раны без крови, но порождают стоны, как уходит и жизнь.

С него немного спала спесивая уверенность в своих силах; он уже не шутил легкомысленно, слушая рассказы, как иные теряют рассудок, чахнут от разных причин, между прочим... от любви.

Ему становилось страшно.

- Нет, я положу конец этому, - сказал он, - я загляну ей в душу, как прежде, и завтра - или буду счастлив, или уеду! Нет сил! - говорил он дальше, глядясь в зеркало. - Я ни на что не похож... Довольно!..

Он пошел прямо к цели, то есть к Ольге.

А что же Ольга? Она не замечала его положения или была бесчувственна к нему?

Не замечать этого она не могла: и не такие тонкие женщины, как она, умеют отличить дружескую преданность и угождения от нежного проявления другого чувства. Кокетства в ней допустить нельзя по верному пониманию истинной, нелицемерной, никем не навеянной ей нравственности. Она была выше этой пошлой слабости.

Остается предположить одно, что ей нравилось, без всяких практических видов, это непрерывное, исполненное ума и страсти поклонение такого человека, как Штольц. Конечно, нравилось: это поклонение восстановляло ее оскорбленное самолюбие и мало-помалу опять ставило ее на тот пьедестал, с которого она упала; мало-помалу возрождалась ее гордость.

Но как же она думала: чем должно разрешиться это поклонение? Не может же оно всегда выражаться в этой вечной борьбе пытливости Штольца с ее упорным молчанием. По крайней мере, предчувствовала ли она, что вся эта борьба его не напрасна, что он выиграет дело, в которое положил столько воли и характера? Даром ли он тратит это пламя, блеск? Потонет ли в лучах этого

блеска образ Обломова и той любви?..

Она ничего этого не понимала, не сознавала ясно и боролась отчаянно с этими вопросами, сама с собой, и не знала, как выйти из хаоса.

Как ей быть? Оставаться в нерешительном положении нельзя: когда-нибудь от этой немой игры и борьбы запертых в груди чувств дойдет до слов - что она ответит о прошлом! Как назовет его и как назовет то, что чувствует к Штольцу?

Если она любит Штольца, что же такое была та любовь? - кокетство,

ветреность или хуже? Ее бросало в жар и краску стыда при этой мысли. Такого

обвинения она не взведет на себя.

Если же то была первая, чистая любовь, что такое ее отношения к Штольцу? Опять игра, обман, тонкий расчет, чтоб увлечь его к замужеству и покрыть этим ветреность своего поведения?.. Ее бросало в холод, и она бледнела от одной мысли.

А не игра, не обман, не расчет - так... опять любовь?

От этого предположения она терялась: вторая любовь - чрез семь, восемь месяцев после первой! Кто ж ей поверит? Как она заикнется о ней, не вызвав изумления, может быть... презрения! Она и подумать не смеет, не имеет права!

Она порылась в своей опытности: там о второй любви никакого сведения не отыскалось. Вспомнила про авторитеты теток, старых дев, разных умниц, наконец писателей, "мыслителей о любви", - со всех сторон слышит неумолимый приговор: "Женщина истинно любит только однажды". И Обломов так изрек свой приговор. Вспомнила о Сонечке, как бы она отозвалась о второй любви, но от приезжих из России слышала, что приятельница ее перешла на третью...

Нет, нет у ней любви к Штольцу, решала она, и быть не может! Она любила Обломова, и любовь эта умерла, цвет жизни увял навсегда! У ней только дружба к Штольцу, основанная на его блистательных качествах, потом на дружбе его к ней, на внимании, на доверии.

Так она отталкивала мысль, даже возможность о любви к старому своему другу.

Стр.499 Штольц, и Ольга о "любви" к Обломову

Обломова! - повторил он в изумлении. - Это неправда! - прибавил он положительно, понизив голос.

- Правда! - покойно сказала она.

- Обломова! - повторил он вновь. - Не может быть! - прибавил опять утвердительно. - Тут есть что-то: вы не поняли себя, Обломова или, наконец, любви.

Она молчала.

- Это не любовь, это что-нибудь другое, говорю я! - настойчиво твердил он.

...

Стр.503 Штольц - Ольге

Ангел - позвольте сказать - мой! - говорил он. - Не мучьтесь напрасно: ни казнить, ни миловать вас не нужно. Мне даже нечего и прибавлять к вашему рассказу. Какие могут быть у вас сомнения? Вы хотите знать, что это было, назвать по имени? Вы давно знаете. Где письмо Обломова? - Он взял письмо со стола.

- Слушайте же! - и читал: - "Ваше настоящее люблю не есть настоящая любовь, а будущая. Это только бессознательная потребность любить, которая, за недостатком настоящей пищи, высказывается иногда у женщин в ласках к ребенку, к другой женщине, даже просто в слезах или в истерических припадках: Вы ошиблись (читал Штольц, ударяя на этом слове): пред вами не тот, кого вы ждали, о ком мечтали. Погодите - он придет, и тогда вы очнетесь, вам будет досадно и стыдно за свою ошибку..." - Видите, как это верно! - сказал он. - Вам было и стыдно и досадно за... ошибку. К этому нечего прибавить. Он был прав, а вы не поверили, и в этом вся ваша вина.

...

- Из рассказа вашего видно, что в последних свиданиях вам говорить было не о чем. У вашей так называемой "любви" не хватало и содержания; она дальше пойти не могла. Вы еще до разлуки разошлись и были верны не любви, а призраку ее, который сами выдумали, - вот и вся тайна.

...

- Ах, какое счастье... выздоравливать, - медленно произнесла она, как будто расцветая, и обратила к нему взгляд такой глубокой признательности, такой горячей, небывалой дружбы, что в этом взгляде почудилась ему искра, которую он напрасно ловил почти год. По нем пробежала радостная дрожь.

Стр.506

- Как сон, как будто ничего не было! - говорила она задумчиво, едва слышно, удивляясь своему внезапному возрождению. - Вы вынули не только стыд, раскаяние, но и горечь, боль - все... Как это вы сделали? - тихо спросила она. - И все это пройдет, эта ошибка?

- Да уж, я думаю, и прошло! - сказал он, взглянув на нее в первый раз глазами страсти и не скрывая этого, - то есть все, что было.

- А что... будет... не ошибка... истина?... - спрашивала она, не договаривая.

- Вот тут написано, - решил он, взяв опять письмо: "Пред вами не тот, кого вы ждали, о ком мечтали: он придет, и вы очнетесь..." И полюбите, прибавлю я, так полюбите, что мало будет не года, а целой жизни для той любви, только не знаю... кого? - досказал он, впиваясь в нее глазами.

Стр.537 Штольц

"Видно, не дано этого блага во всей его полноте, - думал он, - или те сердца, которые озарены светом такой любви, застенчивы: они робеют и прячутся, не стараясь оспаривать умников; может быть, жалеют их, прощают им во имя своего счастья, что те топчут в грязь цветок, за неимением почвы, где бы он мог глубоко пустить корни и вырасти в такое дерево, которое бы осенило всю жизнь".

Глядел он на браки, на мужей и в их отношениях к женам всегда видел сфинкса с его загадкой, все будто что-то непонятное, недосказанное; а между тем эти мужья не задумываются над мудреными вопросами, идут по брачной дороге таким ровным, сознательным шагом, как будто нечего им решать и искать.

"Не правы ли они? Может быть, в самом деле больше ничего не нужно", - с недоверчивостью к себе думал он, глядя, как одни быстро проходят любовь как азбуку супружества или как форму вежливости, точно отдали поклон, входя в общество, и - скорей за дело!

Они нетерпеливо сбывают с плеч весну жизни; многие даже косятся потом весь век на жен своих, как будто досадуя за то, что когда-то имели глупость любить их.

Других любовь не покидает долго, иногда до старости, но их не покидает никогда и улыбка сатира...

Наконец, бОльшая часть вступает в брак, как берут имение, наслаждаются его существенными выгодами: жена вносит лучший порядок в дом - она хозяйка, мать, наставница детей; а на любовь смотрят, как практический хозяин смотрит на местоположение имения, то есть сразу привыкает и потом не замечает его никогда.

Что же это: врожденная неспособность вследствие законов природы, - говорил он, - или недостаток подготовки, воспитания?.. Где же эта симпатия, не теряющая никогда естественной прелести, не одевающаяся в шутовский наряд, видоизменяющаяся, но не гаснущая? Какой естественный цвет и краски этого разлитого повсюду и всенаполняющего собой блага, этого сока жизни?

Он пророчески вглядывался в даль, и там, как в тумане, появлялся ему образ чувства, а с ним и женщины, одетой его светом и сияющей его красками, образ такой простой, но светлый, чистый.

Мечта! мечта! - говорил он, отрезвляясь, с улыбкой, от праздного раздражения мысли. Но очерк этой мечты против воли жил в его памяти.

Сначала ему снилась в этом образе будущность женщины вообще; когда же он увидел потом, в выросшей и созревшей Ольге, не только роскошь расцветшей красоты, но и силу, готовую на жизнь и жаждущую разумения и борьбы с жизнью, все задатки его мечты, в нем возник давнишний, почти забытый им образ любви, и стала сниться в этом образе Ольга, и далеко впереди казалось ему, что в симпатии их возможна истина - без шутовского наряда и без злоупотреблений.

Не играя вопросом о любви и браке, не путая в него никаких других расчетов, денег, связей, мест, Штольц, однакож, задумывался о том, как примирится его внешняя, до сих пор неутомимая деятельность с внутреннею, семейною жизнью, как из туриста, негоцианта он превратится в семейного домоседа? Если он успокоится от этой внешней беготни, чем наполнится его жизнь в домашнем быту? Воспитание, образование детей, направление их жизни, конечно, не легкая и не пустая задача, но до нее еще далеко, а до тех пор что же он будет делать?

Эти вопросы давно и часто тревожили его, и он не тяготился холостою жизнью; не приходило ему в голову, как только забьется его сердце, почуя близость красоты, надеть на себя брачные цепи. Оттого он как будто пренебрегал даже Ольгой-девицей, любовался только ею, как милым ребенком, подающим большие надежды; шутя, мимоходом, забрасывал ей в жадный и восприимчивый ум, новую, смелую мысль, меткое наблюдение над жизнью и продолжал в ее душе, не думая и не гадая, живое понимание явлений, верный взгляд, а потом забывал и Ольгу и свои небрежные уроки.

А по временам, видя, что в ней мелькают не совсем обыкновенные черты ума, взгляды, что нет в ней лжи, не ищет она общего поклонения, что чувства в ней приходят и уходят просто и свободно, что нет ничего чужого, а все свое, и это свое так смело, свежо и прочно - он недоумевал, откуда далось ей это, не узнавал своих летучих уроков и заметок.

Останови он тогда внимание на ней, он бы сообразил, что она идет почти одна своей дорогой, оберегаемая поверхностным надзором тетки от крайностей, но что не тяготеют над ней, многочисленной опекой, авторитеты семи нянек, бабушек, теток, с преданиями рода, фамилии, сословия, устаревших нравов, обычаев, сентенций; что не ведут ее насильно по избитой дорожке, что она идет по новой тропе, по которой ей приходилось пробивать свою колею собственным умом, взглядом, чувством.

А природа ее ничем этим не обидела; тетка не управляет деспотически ее волей и умом, и Ольга многое угадывает, понимает сама, осторожно вглядывается в жизнь, вслушивается... между прочим, и в речи, советы своего друга...

Он этого не соображал ничего и только ждал от нее многого впереди, но далеко впереди, не проча никогда ее себе в подруги.

Сначала долго приходилось ему бороться с живостью ее натуры, прерывать лихорадку молодости, укладывать порывы в определенные размеры, давать плавное течение жизни, и то на время: едва он закрывал доверчиво глаза, поднималась опять тревога, жизнь била ключом, слышался новый вопрос беспокойного ума, встревоженного сердца; там надо было успокаивать раздраженное воображение, унимать или будить самолюбие. Задумывалась она над явлением - он спешил вручить ей ключ к нему.

Вера в случайности, туман галлюцинации исчезали из жизни. Светла и свободна, открывалась перед ней даль, и она, как в прозрачной воде, видела в ней каждый камешек, рытвину и потом чистое дно.

Я счастлива! - шептала она, окидывая взглядом благодарности свою прошедшую жизнь, и, пытая будущее, припоминала свой девический сон счастья, который ей снился когда-то в Швейцарии, ту задумчивую, голубую ночь, и видела, что сон этот, как тень, носится в жизни.

"За что мне это выпало на долю?" - смиренно думала она. Она задумывалась, иногда даже боялась, не оборвалось бы это счастье.

Шли годы, а они не уставали жить. Настала и тишина, улеглись и порывы; кривизны жизни стали понятны, выносились терпеливо и бодро, а жизнь всё не умолкала у них.

Ольга довоспиталась уже до строгого понимания жизни; два существования, её и Андрея, слились в одно русло; разгула диким страстям быть не могло: всё было у них гармония и тишина.

Казалось бы, заснуть в этом заслуженном покое и блаженствовать, как блаженствуют обитатели затишьев, сходясь трижды в день, зевая за обычным разговором, впадая в тупую дремоту, томясь с утра до вечера, что все передумано, переговорено и переделано, что нечего больше говорить и делать, и что "такова уж жизнь на свете".

Снаружи и у них делалось все, как у других. Вставали они хотя не с зарей, но рано; любили долго сидеть за чаем, иногда даже будто лениво молчали, потом расходились по своим углам или работали вместе, обедали, ездили в поля, занимались музыкой... как все, как мечтал и Обломов...

Только не было дремоты, уныния у них, без скуки и без апатии проводили они дни; не было вялого взгляда, слова; разговор не кончался у них, бывал часто жарок.

И молчание их было - иногда задумчивое счастье, о котором одном мечтал бывало Обломов, или мыслительная работа в одиночку над нескончаемым, задаваемым друг другу материалом...

Её замечание, совет, одобрение или неодобрение стали для него неизбежною поверкою: он увидел, что она понимает точно так же, как он, соображает, рассуждает не хуже его... Захар обижался такой способностью в своей жене, и многие обижаются, - а Штольц был счастлив!

А чтение, а ученье - вечное питание мысли, ее бесконечное развитие! Ольга ревновала к каждой непоказанной ей книге, журнальной статье, не шутя сердилась или оскорблялась, когда он не заблагорассудит показать ей что-нибудь, по его мнению, слишком серьезное, скучное, непонятное ей, называла это педантизмом, пошлостью, отсталостью, бранила его "старым немецким париком". Между ними по этому поводу происходили живые, раздражительные сцены.

Она сердилась, а он смеялся, она еще пуще сердилась и тогда только мирилась, когда он перестанет шутить и разделит с ней свою мысль, знание или чтение. Кончалось тем, что все, что нужно и хотелось знать, читать ему, то надобилось и ей.

...

Как мыслитель и как художник, он ткал ей разумное существование, и никогда еще в жизни не бывал он поглощен так глубоко, ни в пору ученья, ни в те тяжелые дни, когда боролся с жизнью, выпутывался из ее изворотов и крепчал, закаливая себя в опытах мужественности, как теперь, нянчась с этой неумолкающей, вулканической работой духа своей подруги!

Как я счастлива! - твердила и Ольга тихо, любуясь своей жизнью, и в минуту такого сознания иногда впадала в задумчивость... особенно с некоторого времени, после трех-четырех лет замужества.

...

Ольга чутко прислушивалась, пытала себя, но ничего не выпытала, не могла добиться, чего по временам просит, чего ищет душа, а только просит и ищет чего-то, даже будто - страшно сказать - тоскует, будто ей мало было счастливой жизни, будто она уставала от нее и требовала еще новых, небывалых явлений, заглядывала дальше вперед...

"Что ж это? - с ужасом думала она. - Ужели еще нужно и можно желать чего-нибудь? Куда же идти? Некуда! Дальше нет дороги... Ужели нет, ужели ты совершила круг жизни? Ужели тут все... все..." - говорила душа ее и чего-то не договаривала... и Ольга с тревогой озиралась вокруг, не узнал бы, не подслушал бы кто этого шопота души... Спрашивала глазами небо, море, лес... нигде нет ответа: там даль, глубь и мрак.

Природа говорила все одно и то же; в ней видела она непрерывное, но однообразное течение жизни, без начала, без конца.

Она знала, у кого спросить об этих тревогах, и нашла бы ответ, но какой?

Что, если это ропот бесплодного ума или, еще хуже, жажда не созданного для симпатии, неженского сердца! Боже! Она, его кумир, - без сердца, с черствым, ничем не довольным умом! Что ж из нее выйдет? Ежели синий чулок! Как она падёт, когда откроются перед ним эти новые, небывалые, но, конечно, известные ему страдания!

...

- Что же это? - с отчаянием спрашивала она, когда вдруг становилась скучна, равнодушна ко всему, в прекрасный задумчивый вечер или за колыбелью, даже среди ласк и речей мужа...

Она вдруг как будто окаменеет и смолкнет, потом с притворной живостью суетится, чтоб скрыть свой странный недуг, или сошлется на мигрень и ляжет спать.

Но нелегко ей было укрыться от зоркого взгляда Штольца: она знала это и внутренне с такою же тревогой готовилась к разговору, когда он настанет, как некогда готовилась к исповеди прошедшего. Разговор настал.

...

- Нянька говорит, что Оленька кашляла ночью. Не послать ли завтра за доктором? - спросил он.

- Я напоила ее теплым и завтра не пущу гулять, а там посмотрим! - отвечала она монотонно.

Они прошли до конца аллеи молча.

Что ж ты не отвечала на письмо своей приятельницы, Сонечки? - спросил он.

- А я все ждал, чуть не опоздал на почту. Это уж третье письмо ее без ответа.

- Да, мне хочется скорей забыть ее... - сказала она и замолчала.

- Я кланялся от тебя Бичурину, - заговорил Андрей опять, - ведь он влюблен в тебя, так авось утешится хоть этим немного, что пшеница его не поспеет на место в срок.

Она сухо улыбнулась.

Да, ты сказывал, - равнодушно отозвалась она.

- Что ты, спать хочешь? - спросил он.

У ней стукнуло сердце, и не в первый раз, лишь только начинались вопросы, близкие к делу.

- Нет еще, - с искусственной бодростью сказала она, - а что?

- Нездорова? - спросил он опять.

- Нет. Что тебе так кажется?

- Ну, так скучаешь!

Она крепко сжала ему обеими руками плечо.

- Нет, нет! - отнекивалась она фальшиво-развязным голосом, в котором, однако, звучала как будто в самом деле скука.

...

- Не скучно мне и не может быть скучно: ты это знаешь и сам, конечно, не веришь своим словам; не больна я, а... мне грустно... бывает иногда... вот тебе - несносный человек, если от тебя нельзя спрятаться! Да, грустно, и я не знаю отчего!

...

- Да, может быть, - серьезно сказала она, - это что-нибудь в этом роде, хотя я ничего не чувствую. Ты видишь, как я ем, гуляю, сплю, работаю. Вдруг как будто найдет на меня что-нибудь, какая-то хандра... мне жизнь покажется... как будто не все в ней есть... Да нет, ты не слушай: это все пустое.

...

- Иногда я как будто боюсь, - продолжала она, - чтоб это не изменилось, не кончилось... не знаю сама! Или мучусь глупою мыслью: что ж будет еще?.. Что ж это счастье... вся жизнь... - говорила она все тише-тише, стыдясь этих вопросов, - все эти радости, горе... природа - шептала она, - все тянет меня куда-то еще; я делаюсь ничем недовольна... Боже мой! мне даже стыдно этих глупостей... это мечтательность... Ты не замечай, не смотри... - прибавила она умоляющим голосом, ласкаясь к нему. - Эта грусть скоро проходит, и мне опять станет так светло, весело, как вот опять стало теперь!

...

- Может быть, это избыток воображения: ты слишком жива... а может быть, ты созрела до той поры... - вполголоса докончил он почти про себя.

...

- Я думал... - говорил он медленно, задумчиво высказываясь и сам не доверяя своей мысли, как будто тоже стыдясь своей речи, - вот видишь ли... бывают минуты... то есть я хочу сказать, если это не признак какого-нибудь расстройства, если ты совершенно здорова, то, может быть, ты созрела, подошла к той поре, когда остановился рост жизни... когда загадок нет, она открылась вся...

...

- Не бойся..., твоя грусть, томление - если это только то, что я думаю, - скорее признак силы... Поиски живого, раздраженного ума порываются иногда за житейские грани, не находят, конечно, ответов, и является грусть... временное недовольство жизнью... Это грусть души, вопрошающей жизнь о ее тайне... Может быть, и с тобой то же... Если это так - это не глупости.

Счастье льется через край, так хочется жить... а тут вдруг примешивается какая-то горечь...

- А! Это расплата за Прометеев огонь! Мало того, что терпи, еще люби эту грусть и уважай сомнения и вопросы: они - переполненный избыток, роскошь жизни и являются больше на вершинах счастья, когда нет грубых желаний; они не родятся среди жизни обыденной: там не до того, где горе и нужда; толпы идут и не знают этого тумана сомнений, тоски вопросов... Но кто встретился с ними своевременно, для того они не молот, а милые гости.

Штольц был глубоко счастлив своей наполненной, волнующейся жизнью, в которой цвела неувядаемая весна, и ревниво, деятельно, зорко возделывал, берег и лелеял ее. Со дна души поднимался ужас тогда только, когда он вспоминал, что Ольга была на волос от гибели, что эта угаданная дорога - их два существования, слившиеся в одно, могли разойтись; что незнание путей жизни могло дать исполниться гибельной ошибке, что Обломов...

Он вздрагивал. Как! Ольга в той жизни, которую Обломов ей готовил! Она - среди переползанья изо дня в день, деревенская барыня, нянька своих детей, хозяйка - и только!

Все вопросы, сомнения, вся лихорадка жизни уходила бы на заботы по хозяйству, на ожидания праздников, гостей, семейных съездов, на родины, крестины, в апатию и сон мужа!

Брак был бы только формой, а не содержанием, средством, а не целью; служил бы широкой и неизменной рамкой для визитов, приема гостей, обедов и вечеров, пустой болтовни?... Как же она вынесет эту жизнь? Сначала бьется, отыскивая и угадывая тайну жизни, плачет, мучится, потом привыкает, толстеет, ест, спит, тупеет...

Бедный Илья! - сказал однажды Андрей вслух, вспомнив прошлое.

Ольга при этом имени вдруг опустила руки с вышиваньем на колени, откинула голову назад и глубоко задумалась. Восклицание вызвало воспоминание.

- Что с ним? - спросила она потом. - Ужели нельзя узнать?

Андрей пожал плечами.

- Подумаешь, - сказал он, - что мы живем в то время, когда не было почт, когда люди, разъехавшись в разные стороны, считали друг друга погибшими и в самом деле пропадали без вести.

...

- Этого мало, что узнаем, надо сделать все...

А я разве не делал? Мало ли я его уговаривал, хлопотал за него, устроил его дела - а он хоть бы откликнулся на это! При свидании готов на все, а чуть с глаз долой - прощай: опять заснул. Возишься, как с пьяницей!

Зачем с глаз долой? - нетерпеливо возразила Ольга. - С ним надо действовать решительно: взять его с собой в карету и увезти. Теперь же мы переселяемся в имение; он будет близко от нас... мы возьмем его с собой.

Вот далась нам с тобой забота! - рассуждал Андрей, ходя взад и вперед по комнате. - И конца ей нет!

- Ты тяготишься ею? - сказала Ольга. - Это новость! Я в первый раз слышу твой ропот на эту заботу.

- Я не ропщу, - отвечал Андрей, - а рассуждаю.

- А откуда взялось это рассуждение? Ты сознался себе самому, что это скучно, беспокойно - да?

Она поглядела на него пытливо. Он покачал отрицательно головой:

- Нет, не беспокойно, а бесполезно: это я иногда думаю.

Стр.558, Штольц - Ольге:

Хочешь, я скажу тебе, отчего он тебе дорог, за что ты еще любишь его?

Она кивнула в знак согласия головой.

- За то, что в нем дороже всякого ума: честное, верное сердце! Это его природное золото; он невредимо пронес его сквозь жизнь. Он падал от толчков, охлаждался, заснул, наконец, убитый, разочарованный, потеряв силу жить, но не потерял честности и верности. Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, не пристало к нему грязи. Не обольстит его никакая нарядная ложь, и ничто не совлечет на фальшивый путь; пусть волнуется около него целый океан дряни, зла, пусть весь мир отравится ядом и пойдет навыворот - никогда Обломов не поклонится идолу лжи, в душе его всегда будет чисто, светло, честно... Это хрустальная, прозрачная душа; таких людей мало; они редки; это перлы в толпе! Его сердца не подкупишь ничем; на него всюду и везде можно положиться. Вот чему ты осталась верна и почему забота о нем никогда не будет тяжела мне. Многих людей я знал с высокими качествами, но никогда не встречал сердца чище, светлее и проще; многих любил я, но никого так прочно и горячо, как Обломова. Узнав раз, его разлюбить нельзя. Так это? Угадал?

...

Всего 590 стр в книге. Такие вот отрывки получаются. А у Вас?

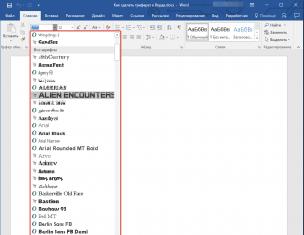

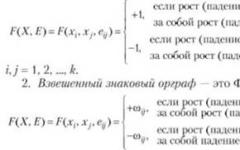

150. Используя таблицу, вспомните правило написания согласных в корне.

Виды орфограмм-согласных в корне

Следует различать:

151. Распределите слова по видам орфограмм-согласных в них. Запишите их, вставляя пропущенные буквы.

Прелес(?)ный, хлес(?)нуть, извес(?)ный, хрус(?)нуть, совестно, опас(?)ный, радос(?)ный, ше(?)ствие, наез(?)ник, трос(?)ник, крепос(?)ной, доблес(?)ный, грус(?)ный, влас(?)ный, поверхнос(?)ный, пристрас(?)ный, пас(?)бище, ус(?)ный, гиган(?)ский, лес(?)ница, окрес(?)ный, учас(?)ник, поз(?)ний, мя..кий, у..кий, про..ьба, моти.., ше..ский (концерт), дилетан(?)ский, ужас(?)но, безмол(?)ствовать.

152. Выпишите слова с пропущенными буквами в следующем порядке: с сомнительной согласной в корне, непроизносимой проверяемой, непроверяемой. Вставьте пропущенные буквы.

1) Мы шли по вя. .кому песку прилива к хижинам, которые видели под деревьями. (Гонч.) 2) Трудно выдумать печальнее мес(?)ность. (Гонч.) 3) Ше(?)ствие напр..влялось по улице столицы к королевскому дворцу. (Проск.) 4) Чу(?)ствую, как многотонная гиган(?)ская сигара устремилась ввысь. (Г. Титов) 5) Мох мя..ко пружинит под ногами. (Абр.) 6) Самолёт вздрагивает от ре..ких толчков. (И. Ефремов) 7) Девять из десяти учас(?)ников скачки прибыли на поезде к месту соревнования. 8) И за стенами чу(?)ствовалась та же неподвижность. (Т.) 9) Сле..ка ныряя по мя..ким волнам, плыла наша быстрая ло..ка. (Т.) 10) Вдруг внизу я(?)ственно скрипнула дверь, послышались уверенные шаги. (В. Пикуль) 11) С утра до вечера по окрес(?)ным долинам и холмам пехота и конница отрабатывала совмес(?)ные манёвры. (Б. Акун.) 12) Он сла..ко потянулся, и сразу стало радос(?)но, праз(?)нично, весело. (Б. Акун.)

153. Прочитайте. Расскажите, как этимология помогает объяснить написание выделенных слов. К каким словарям нужно обратиться, чтобы получить информацию об истории слова? Составьте с выделенными словами предложения и запишите их.

Из биографии слов...

154. Выпишите выделенные слова, объясняя графически выбор пропущенной буквы.

Образец: страст ный - страст ь.

1) Она вставала только затем, чтобы в..леть подать к..кое-нибудь новое я(?)тво . (Т.) 2) И ше(?)ствуя важно, в спокойствии чинном, лошадку ведёт под уз(?)цы мужичок. (Н.) 3) Я пос(?)лал себе на диване и стал разд..ваться. (Ч.) 4) И человека человек послал к анчару влас(?)ным взглядом. (П.) 5) Здра(?)ствуй , племя младое, незнакомое. (П.) 6) Всё безмол(?)ствует , кроме ветра. (Григ.) 7) Рано чу(?)ства в нём остыли. (П.) 8) В области иску..тва, в творчестве сер(?)ца русский народ обнаружил изумительную силу. (М. Г.) 9) Когда в России появились театры, из неграмотных крепос(?)ных народ выдв..нул величайших театральных актёров. (Мих.) 10) Сборная команда школы уча..вовала в кроссе. 11) Победителей соревнований че..твовали все присутствующие. 12) Выпавший ночью снег покрывал широкое пас(?)бище . (С.-М.) 13) Над баштанами не чу(?)ствовалось заботливого хозяйского глаза. (Ф.) 14) Утра луч из-за усталых бледных туч бл..снул над тихою столицей. (П.) 15) Под подписью «Масленников» был сделан удивительно искус(?)ный большой и твёрдый росчерк. (Л. Т.) 16) Бабушка стала изредка принимать гостей, в особенности детей - наших сверс(?)ников и сверс(?)ниц . (Л. Т.)

155. Спишите. Объясните написание слов, в которых были пропущены буквы.

1) Никита свис(?)нул три раза. (А. Н. Т.) 2) Заросли сирени с двух сторон балконной лес(?)ницы пригнулись под снегом. (А. Н. Т.) 3) И вот одна, одна Татьяна! Увы! Подруга стольких лет, её голубка молодая, её наперс(?)ница родная, судьбою вдаль занесена, с ней навсегда разлучена. (П.) 4) Снег сиял и хрустел. Щипало в носу, и слипались рес(?)ницы (А. Н. Т.) 5) Всего в обозе было шестнадцать саней. (А. Н. Т.) 6) Бездонное небо переливалось, словно по звёз(?)ной пыли шёл ветерок. Разос(?)лался светящимся туманом Млечный Путь. (А. Н. Т.) 7) Свирепеет мороз ненавис(?)ный. (Н.) 8) Река была в версте от деревни, извилистая, с чудес(?)ными берегами. (Ч.) 9) По нежной дружбе, которую командир оказывал своему офицеру, Ростов чу(?)ствовал, что несчас(?)ная любовь старого гусара к Наташе уча(?)ствовала в этом усилении дружбы. Денисов, видимо, старался как можно реже подвергать Ростова опас(?)ностям, берёг его и после дела особенно радос(?)но встречал его целым и невредимым. (Л. Т.) 10) Девочка была невесомой, почти бестелес(?)ной. (Гл.) 11) Ровес(?)ники годами, близкие родственники, они почти никогда не разлучались. (Т.)

IV

Хотя было уже не рано, но они успели заехать куда-то по делам, потом Штольц захватил с собой обедать одного золотопромышленника, потом поехали к этому последнему на дачу пить чай, застали большое общество, и Обломов из совершенного уединения вдруг очутился в толпе людей. Воротились они домой к поздней ночи.

На другой, на третий день опять, и целая неделя промелькнула незаметно. Обломов протестовал, жаловался, спорил, но был увлекаем и сопутствовал другу своему всюду.

Однажды, возвратясь откуда-то поздно, он особенно восстал против этой суеты.

Целые дни, - ворчал Обломов, надевая халат, - не снимаешь сапог: ноги так и зудят! Не нравится мне эта ваша петербургская жизнь! - продолжал он, ложась на диван.

Какая же тебе нравится? - спросил Штольц.

Не такая, как здесь.

Что ж здесь именно так не понравилось?

Все, вечная беготня взапуски, вечная игра дрянных страстишек, особенно жадности, перебиванья друг у друга дороги, сплетни, пересуды, щелчки друг другу, это оглядыванье с ног до головы; послушаешь, о чем говорят, так голова закружится, одуреешь. Кажется, люди на взгляд такие умные, с таким достоинством на лице, только и слышишь: «Этому дали то, тот получил аренду».-«Помилуйте, за что?» - кричит кто-нибудь. «Этот проигрался вчера в клубе; тот берет триста тысяч!» Скука, скука, скука!.. Где же тут человек? Где его целость? Куда он скрылся, как разменялся на всякую мелочь?

Что-нибудь да должно же занимать свет и общество, - сказал Штольц, - у всякого свои интересы. На то жизнь...

Свет, общество! Ты, верно, нарочно, Андрей, посылаешь меня в этот свет и общество, чтоб отбить больше охоту быть там. Жизнь: хороша жизнь! Чего там искать? интересов ума, сердца? Ты посмотри, где центр, около которого вращается все это: нет его, нет ничего глубокого, задевающего за живое. Все это мертвецы, спящие люди, хуже меня, эти члены света и общества! Что водит их в жизни? Вот они не лежат, а снуют каждый день, как мухи, взад и вперед, а что толку? Войдешь в залу и не налюбуешься, как симметрически рассажены гости, как смирно и глубокомысленно сидят - за картами. Нечего сказать, славная задача жизни! Отличный пример для ищущего движения ума! Разве это не мертвецы? Разве не спят они всю жизнь сидя? Чем я виноватее их, лежа у себя дома и не заражая головы тройками и валетами?

Это все старое, об этом тысячу раз говорили, - заметил Штольц. - Нет ли чего поновее?

А наша лучшая молодежь, что она делает? Разве не спит, ходя, разъезжая по Невскому, танцуя? Ежедневная пустая перетасовка дней! А посмотри, с какою гордостью и неведомым достоинством, отталкивающим взглядом смотрят, кто не так одет, как они, не носит их имени и звания. И воображают, несчастные, что еще они выше толпы: «Мы-де служим, где, кроме нас, никто не служит; мы в первом ряду кресел, мы на бале у князя N, куда только нас пускают»... А сойдутся между собой, перепьются и подерутся, точно дикие! Разве это живые, неспящие люди? Да не одна молодежь: посмотри на взрослых. Собираются, кормят друг друга, ни радушия, ни доброты, ни взаимного влечения! Собираются на обед, на вечер, как в должность, без веселья, холодно, чтоб похвастать поваром, салоном, и потом под рукой осмеять, подставить ногу один другому. Третьего дня, за обедом, я не знал, куда смотреть, хоть под стол залезть, когда началось терзание репутаций отсутствующих: «Тот глуп, этот низок, другой вор, третий смешон» - настоящая травля! Говоря это, глядят друг на друга такими же глазами: «вот уйди только за дверь, и тебе то же будет»... Зачем же они сходятся, если они таковы? Зачем так крепко жмут друг другу руки? Ни искреннего смеха, ни проблеска симпатии! Стараются залучить громкий чин, имя. «У меня был такой-то, а я был у такого-то», - хвастают потом... Что ж это за жизнь? Я не хочу ее. Чему я там научусь, что извлеку?