Советское время

Конфликт на озере Хасан

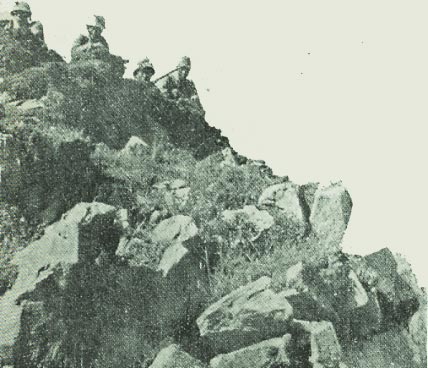

Патруль советских пограничников в районе озера Хасан, 1938 год

На протяжении 20-30-х гг. XX века неуклонно возрастала агрессивность Японии, пытавшейся обеспечить растущие потребности экономики и государства за счет дальневосточных соседей. Активное противостояние Советского Союза японской экспансии в Юго-Восточной Азии создавало напряженность в отношениях между государствами, проявлявшуюся в многочисленных локальных конфликтах. Лишь на границе с Маньчжурией в 1936-1938 гг. произошло более 200 пограничных стычек. Японцы задержали, обвинив в нарушении морских границ Японии, несколько советских судов.

15 июля 1938 г. поверенный в делах Японии в СССР явился в Наркоминдел и потребовал вывода советских пограничников с высот в районе озера Хасан. После того как японскому представителю были предъявлены Хунчуньское соглашение России с Китаем от 1886 г. и приложенная к нему карта, неопровержимо свидетельствующая о том, что озеро Хасан и примыкающие к нему с запада высоты находятся на советской территории и что никаких, следовательно, нарушений в этом районе нет, он ретировался. Однако 20 июля японский посол в Москве Сигэмицу повторил притязания на район Хасана. Когда ему было указано на необоснованность подобных притязаний, посол заявил: если требования Японии не будут выполнены, она применит силу. Следует сказать, что 19 июля 1938 года был совершен налет на советское полпредство в Токио, а буквально через несколько дней произошел пограничный инцидент между СССР и Японией в районе озера Хасан (Приморье).

Красноармейцы идут в атаку. Окрестности озера Хасан

Поводом к конфликту стало возведение советскими пограничниками укрепления, которое, по мнению японцев, пересекло пограничную линию.

В ответ 29 июля 1938 г. японская рота, под прикрытием тумана нарушив государственную границу СССР, с криками «банзай» атаковала высоту Безымянную. Накануне ночью на эту высоту прибыл наряд 11 пограничников во главе с помощником начальника заставы лейтенантом Алексеем Махалиным. Цепи японцев все плотнее окружали окоп, у пограничников были на исходе боеприпасы. Одиннадцать воинов в течение нескольких часов героически отражали натиск превосходящих сил противника, несколько пограничников погибли. Тогда Алексей Махалин принимает решение прорвать окружение рукопашной схваткой. Он поднимается в полный рост и со словами «Вперед! За Родину!» бросается с бойцами в контратаку. Им удалось прорвать окружение. Но из одиннадцати в живых остались шестеро защитников Безымянной. Погиб и Алексей Махалин. (Он был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно). Ценой больших потерь японцам удалось овладеть высотой. Но вскоре к месту боя подоспели группа пограничников и стрелковая рота под командованием лейтенанта Д. Левченко. Смелой штыковой атакой и гранатами наши воины выбили захватчиков с высоты.

На рассвете 30 июля неприятельская артиллерия обрушила на высоту плотный сосредоточенный огонь. А потом японцы несколько раз ходили в атаку, однако рота лейтенанта Левченко стояла насмерть. Сам ротный был трижды ранен, но из боя не вышел. Батарея противотанковых орудий лейтенанта И. Лазарева пришла на помощь подразделению Левченко и прямой наводкой расстреливала японцев. Погиб один из наших наводчиков. Лазарев, раненный в плечо, занял его место. Артиллеристам удалось подавить несколько вражеских пулеметов и почти уничтожить роту врага. Командира батареи с трудом заставили уйти на перевязку. Через день он снова был в строю и воевал до окончательного успеха.

Японские солдаты, окопавшиеся на высоте Заозёрная

Новый и основной удар японские захватчики решили нанести в районе сопки Заозерной. Предвидя это, командование Посьетского погранотряда (полковник К.Е. Гребенник) организовало оборону Заозерной. Северный скат высоты охранял отряд пограничников под командованием лейтенанта Терешкина. В центре и на южном склоне Заозерной располагались резервная застава лейтенанта Христолюбова и отделение бойцов маневренной группы с двумя расчетами станковых пулеметов. На южном берегу Хасана находилось отделение Гильфана Батаршина. Их задачей было прикрыть командный пункт начальника отряда и не допустить выхода японцев в тыл пограничникам. На Безымянной укрепилась группа старшего лейтенанта Быховцева. Вблизи высоты находилась 2-я рота 119-го полка 40-й стрелковой дивизии под командой лейтенанта Левченко. Каждая высота представляла собой небольшой, самостоятельно действующий опорный пункт. Примерно на середине между высотами находилась группа лейтенанта Ратникова, прикрывавшая фланги усиленными нарядами. У Ратникова было 16 бойцов с пулеметом. Кроме того, ему были приданы взвод малокалиберных пушек и четыре легких танка Т-26. Однако, когда началось сражение, выяснилось, что силы защитников границы были мизерными. Урок на Безымянной пошел японцам впрок, и они ввели в действие две усиленные дивизии общей численностью до 20 тыс. человек, около 200 орудий и минометов, три бронепоезда, батальон танков. Большие надежды японцы возлагали на своих «смертников», также принявших участие в бою.

В ночь на 31 июля японский полк при поддержке артиллерии атаковал Заозерную. Защитники сопки открыли ответный огонь, а затем контратаковали противника и отбросили его. Четыре раза японцы бросались на Заозерную и каждый раз с потерями были вынуждены отступать. Мощной лавине японских войск, хотя и ценой больших потерь, удалось оттеснить наших бойцов и выйти к озеру. Тогда по решению правительства в бой вступили части Первой Приморской армии; ее бойцы и командиры героически сражались вместе с пограничниками. В ходе ожесточенных боевых столкновений 9 августа 1938 г. советским войскам удалось вытеснить неприятеля лишь с части спорных территорий. Полностью сопки Безымянная и Заозерная были заняты позднее, после урегулирования конфликта дипломатическим путем.

Бомбардировка сопки Заозёрная

События на озере Хасан при всей их сложности и неоднозначности, наглядно продемонстрировали военную мощь СССР. Опыт боев с регулярной японской армией серьезно помог выучке наших солдат и командиров в ходе боев на Халхин-Голе в 1939 г. и в Маньчжурской стратегической операции в августе 1945 г.

Значительный вклад в общий успех отражения противника внесли также авиаторы, танкисты, артиллеристы. На головы захватчиков обрушились точные бомбовые удары, противника повергали наземь лихие танковые атаки, уничтожали неотразимые и мощные артиллерийские залпы. Бесславно закончился поход японских войск к озеру Хасан. После 9 августа японскому правительству не оставалось ничего другого, как вступить в переговоры о прекращении военных действий. 10 августа правительство СССР предложило японской стороне перемирие. Японское правительство приняло наши условия, согласившись также создать комиссию для разрешения спорного вопроса о границе. За массовый героизм, проявленный в боях у озера Хасан, тысячи советских воинов были удостоены высоких государственных наград, многие стали Героями Советского Союза. Именами героев были названы населенные пункты, улицы, школы, корабли.

Габриэль Цобехия

Конфликт на озере Хасан

Японцы напали на нас, выполняя союзнические обязательства перед немцами

Хасанские события были и остаются важным эпизодом советско-японского противостояния. Однако о причинах японского нападения на дальневосточные заставы мало кто задумывается, и вряд ли кто задаёт себе вопрос, неужели Япония была готова из-за пары сопок, пусть и господствующих над местностью, ввязаться в войну с мощным государством? Тем не менее, факт остаётся фактом: в конце июля 1938 года японские войска напали на многократно превосходящие советские силы, после чего и начался конфликт на озере Хасан .

Сергей Шумаков,

военный историк, к.и.н.,

главный редактор портала

В 1931 году Китай, страдавший от политической неразберихи и

раздираемый междоусобицами региональных военных вождей, стал жертвой японской

агрессии. Использовав в качестве предлога так называемый Маньчжурский инцидент,

когда японский поручик Суэмори Комото по заданию своего же командования подорвал

железнодорожное полотно на Южно-Маньчжурской железной дороге

, японцы в период с 18 сентября 1931 по 27

февраля 1932 года оккупировали всю Маньчжурию, а войска военного губернатора

провинции Ляонин 30-летнего генерала Чжан Цзолиня отошли в провинцию Жэхэ, но в

1933 году японцы их выбили и оттуда.

На оккупированных территориях японцы 9 марта 1932 года

провозгласили государство Маньчжоу-Го, во главе которого ими был посажен бывший китайский император Айсин Гёро Пу И. Однако командующий Квантунской армией одновременно являлся и японским послом в Маньчжоу-Го и обладал правом вето на решения императора. Узнав о воцарении законного императора, большинство

военнослужащих армии Чжан Цзолиня перебежало к японцам и поступило на службу в

армию нового государственного образование. Ещё раньше, 23 сентября, на сторону

японцев перешёл генерал Си Ця, губернатор провинции Гирин, усердно помогавший

врагу в завоевании родного края.

Почти сразу же после оккупации Маньчжурии японцы попытались

прощупать штыком охрану нашей границы. В феврале 1934 года линию границы перешли

пятеро японских солдат. в столкновении с нарядом пограничников один из

нарушителей был загрызен собакой, а четверо взяты в плен ранеными. 22 марта 1934

года при попытке провести рекогносцировку на участке заставы Емельянцева были

застрелены офицер и солдат японской армии. В апреле 1934 года японские солдаты

предприняли попытку захватить высоту Лысая на участке Гродековского

погранотряда, одновременно была атакована застава «Полтавка», но пограничники

при поддержке артиллерийской роты отразили нападение и выбили противника за

линию границы.

30 января 1936 года две японо-манчжурские роты пересекли границу в Мещеряковой пади и на 1,5 км углубились на территорию СССР, прежде чем были оттеснены пограничниками. Потери составили 31 манчжурских солдат и японских офицеров убитыми и 23 ранеными, а также 4 убитых и несколько раненых советских пограничников.

24 ноября 1936 года конно-пеший отряд из 60 японцев пересёк границу в районе Гродеково, но попал под пулемётный огонь и отступил, потеряв 18 солдат убитыми и 7 ранеными, 8 трупов осталось на советской территории.

В дальнейшем нарушения границы происходили по нескольку раз

за год, но до открытых боевых действий не доходило.

Солдаты армии Маньчжоу Го

Однако в 1938 году резко обострилась ситуация в Европе.

После успешного аншлюса Австрии немцы обратили свой взор и на Чехословакию. О

своей поддержке Чехословакии заявляют Франции и Советский Союз. Дело в том, что

ещё 16 мая 1935 года был подписан советско-чехословацкий договор, по которому мы

обязывались вступиться за Чехословакию в случае нападения на неё какой-либо

европейской страны. Тогда, в тридцать пятом, под этой какой-либо страной

подразумевалась Польша, претендовавшая на Тешинскую Силезию. Однако и в тридцать

восьмом СССР не собирался отказываться от своих обязательств, о чём и было

заявлено. Правда, Франция вскоре отказалась от своей поддержки – новый

премьер-министр Франции Эдуард Даладье, сменивший на этом посту Леона Блюма,

отошёл от политики коллективной безопасности, провозглашавшейся его

предшественником.

Накануне выборов, состоявшихся 22 мая 1938 года, партия

судетских немцев устраивает беспорядки в Судетской области. Вермахт подтягивает

войска к границе. В германском штабе ОКВ к 20 мая был подготовлен проект

директивы «Грюн» – плана военных операций против Чехословакии. В ответ на это

чехословацкий президент Бенеш вводит войска в Судетскую область. Происходит

мобилизация двух возрастов резервистов. Начинается Судетский кризис.

Немцы пока ещё боятся всех. Они ещё не знают, что чехи

сдадут страну без единого выстрела, что англичане и французы не только им не

помешают, но даже помогут. Но больше всего они боятся, что на просторы Европы

вырвется конница Будённого, поддержанная крупными танковыми соединениями.

Начальник штаба сухопутных войск генерал Бек отговаривает

фюрера от военного вторжения, но сам получает отставку. Сменивший его Гальдер на

словах соглашается с фюрером, но в тайне готовит на него покушение. Конечно,

немцев

успокаивает то, что Польша собирается объявить войну русским в случае их помощи

чехам, но немцы понимают, что Красная армия уже не та, что в 1920, и Польша

рассыплется от первых же советских ударов. Более того, немцы понимают, что такой

поворот событий очень выгоден русским – у них появится законная причина

разделаться с Польшей и отмстить ей за позор 20-го года.

И тогда немцы через военного атташе в Берлине барона Хироси

Осиму, впоследствии ставшему японским послом, обращаются к японцам с просьбой создать напряжённость на

советско-маньчжурской границе. Это, во-первых, заставит русских оттянуть на

Дальний Восток лучшие войска, а во-вторых, покажет им, что в случае, если они

ввяжутся в войну в Европе, их ждёт война на два фронта.

Риббентроп, Гитлер и японский посол Сабуро Курусу сговариваются о совместных действиях.

При помощи шифровальной

машины 九七式印字機

, более известной под

американским названием Purple, 17 июня 1938 года эта просьба передаётся в Токио,

и уже 21 числа по пути из дома в полпредство поверенный в делах СССР в Японии

Константин Александрович Сметанин видит на всём пути своего следования плакаты с

надписью: «Будьте готовы к неизбежной японо-советской войне!».

Наглость японцев не подкреплялась серьёзной военной силой –

из-за войны в Китае Япония могла выделить на для войны с нами лишь 9 дивизий.

Мы, правда, об этом не знали, полагая, что японцы обладают куда большим силами,

а вот японцы о нашем превосходстве не знать не могли. Дело в том, что как раз в

это время, 13 июня 1938 года к японцам перебежал полпред НКВД по Дальнему

Востоку Комиссар государственной безопасности 3-го ранга Генрих Самуилович

Люшков. От него-то они и узнали точное количество и состояние советских войск на

Дальнем Востоке. Опираясь на полученные от Люшкова данные, пятый отдел генштаба

пришел к выводу о том, что Советский Союз может использовать против Японии в

нормальных условиях до 28 стрелковых дивизий, а при необходимости сосредоточить

от 31 до 58 дивизий, и вместо широкомасштабного конфликта они решили

ограничиться крупной провокацией.

По всей вероятности, содержание шифротелеграммы Осимы не

осталось тайной и для нашей разведки, и 1 июля 1938 года Особая Краснознаменная

Дальневосточная армия, срочно пополненная личным составом на 105 800 человек,

преобразуется в Краснознаменный Дальневосточный фронт.

3 июля к высоте Заозёрной

, на которой находился пограничный

наряд из двоих красноармейцев, выдвинулось около роты японских пехотинцев. По

тревожному сигналу с заставы прибыла группа пограничников во главе с лейтенантом

Петром Терешкиным.

Японцы развернулись в цепь и с винтовками наперевес, как в

атаке, двинулись к высоте. Не доходя 50 метров до вершины Заозерной, по которой

проходила линия границы, японская цепь по приказу офицеров, которые шли с

обнаженными саблями в руках, остановилась и залегла. Так и не сумев вызвать на

себя огонь пограничников, к вечеру рота отошла к корейскому селению Хомоку, на

окраине которого японцы начинают демонстративно рыть окопы. 10 июля советская

резервная пограничная застава, скрытно выдвигается на высоту Заозерную, и на ее

вершине начинается сооружение окопов и проволочных заграждений.

Вечером 15 июля

начальник инженерной службы Посьетского

пограничного отряда лейтенант Василий Виневитин выстрелом из винтовки убивает

японского жандарма Сякуни Мацусиму, нарочно заступившего одной ногой за линию

государственной границы.

Через несколько дней Виневитин будет убит нашим часовым,

назвав неверный пароль.

18 июля началось массовое нарушение участка границы

Посьетского погранотряда. Нарушителями были безоружные японцы-почтальоны, каждый

из которых имел при себе письмо к советским властям с требованием «очистить»

маньчжурскую территорию, а 20 числа японский посол в Москве Мамору Сигэмицу на

приеме у народного комиссара иностранных дел Литвинова от имени своего

правительства в ультимативной форме предъявил территориальные претензии к СССР.

Объектом претензий стала высота Заозёрная

. 22 июля Советское правительство

направило ноту японскому, в которой эти требования отклонялись.

28 июля высота Заозёрная

была обстреляна их пулемёта, а 29

июля японцы силами роты жандармерии пошли на штурм высоты Безымянной

. Сопку

обороняло 11 пограничников. Четверо из них, включая командира отделения, было

убито, но когда на помощь обороняющимся прибыл взвод с соседней заставы

«Пекшекори», японцы ретировались.

Вечером 30 июля японская артиллерия обстреляла вершины

сопок Заозерная

и Безымянная

, стараясь разрушить окопы пограничников и

проволочные заграждения, а около 2 часов ночи, под прикрытием ночной темноты

японская пехота силами до двух полков начала атаку этих пограничных высот.

Бой продолжался до самого вечера, и исходу дня обе сопки

оказались в руках японцев. Из 94 пограничников, оборонявших сопки Заозёрная

и

Безымянная

, 13 человек были убиты и 70 ранены.

Политзанятия в 40-й

стрелковой дивизии

На занятых высотах японцы начали рыть окопы, устанавливать

пулемётные точки. Наспех подготовленная контратака силами двух батальонов 119-го

стрелкового полка успеха не имела. Мы могли бы значительно быстрее расправиться

с зарвавшимся врагом, если бы нарушили границу и овладели окопами, обходя их по

маньчжурской территории. Но наши, исполняя приказ командования, действовали лишь

в пределах своей территории. Наступая в гору по открытой местности без

артиллерийской поддержки (командование боялось, что какой-нибудь снаряд угодит на

сопредельную территорию), наши войска понесли ощутимые потери. Кроме того, в

ходе боёв выяснилось, что в отличие от хорошо подготовленных пограничников,

входивших в систему НКВД, бойцы стрелковых частей практически не умели стрелять,

а гранаты РГД-33

оказались неиспользованными, так как бойцы не умели с ними

обращаться.

Пришлось подтягивать танки и артиллерию. Задействована была

и авиация.

Укрепляли позиции и японцы. На 5 августа оборону на сопках

Заозёрная

и Безымянная

держали, имея в ближайшем тылу войска второго эшелона,

19-я пехотная дивизия, пехотная бригада, два артиллерийских полка и отдельные

части усиления, в том числе три пулеметных батальона, общей численностью до 20

тысяч человек. Мнегое называют эти формирования войсками

Квантунской армии. На самом деле в состав Квантунской армии они не входили, а

принадлежали к контингенту японских войск в Корее.

Удар советской авиации по позициям японцев

|

Японцы на высоте Заозёрная |

В эти дни произошёл первый случай боевого применения . В 16 часов 6 августа 180 бомбардировщиков (60 и 120 СБ ) обрушили на противника 1592 авиабомбы общим весом 122 тонны. Прикрывавшие бомбардировщики истребители расстреляли по японским позициям 37 тысяч 985 пулеметных патронов. После налета авиации по высотам и по местам предполагаемого сосредоточения японских резервов был произведен 45-минутный огневой налет артиллерии. В 16.55 началась общая атака Заозерной и Безымянной пехотой при поддержке танковых батальонов 2-й механизированной бригады.

Одновременно с началом авиационной подготовки 3-й танковый

батальон 2-й МБр, поддерживавший 95-й и 96-й стрелковые полки, получил сигнал к

атаке. Выдвижение с исходных позиций к переднему краю обороны противника

батальон, в составе которого имелось 6

танков БТ-5

и

БТ-7

, начал

быстро, тремя колоннами, по числу переправ наведенных саперами через ручей юго-западнее Новоселки.

Однако из-за вязкости

грунта скорость БТ упала до 3

км/ч, при этом они

подвергались сильному обстрелу артиллерией противника. Эффективность

артиллерийской и авиационной подготовки оказалась низкой, и артиллерия японцев

не была подавлена.

Из 43

танков, участвовавших в атаке,

переднего края обороны противника достигли всего 10. Остальные застряли на

переправах или были подбиты огнем вражеской артиллерии. Потеряв большую часть

танков, батальон не смог обеспечить дальнейшего продвижения нашей пехоты. Так

что попытка 32-й СД овладеть высотой Безымяннная

6

августа не удалась. С

наступлением темноты, потеряв 10

танков только от огня артиллерии, 3-й танковый батальон 2-й МБр был

отведен в район северо-восточных склонов высоты, расположенной между высотой

Безымянная

и озером Хасан

.

Из 43

танков, участвовавших в атаке,

переднего края обороны противника достигли всего 10. Остальные застряли на

переправах или были подбиты огнем вражеской артиллерии. Потеряв большую часть

танков, батальон не смог обеспечить дальнейшего продвижения нашей пехоты. Так

что попытка 32-й СД овладеть высотой Безымяннная

6

августа не удалась. С

наступлением темноты, потеряв 10

танков только от огня артиллерии, 3-й танковый батальон 2-й МБр был

отведен в район северо-восточных склонов высоты, расположенной между высотой

Безымянная

и озером Хасан

.

На левом фланге 39-го СК действовала танковая рота разведывательного батальона

2-й МБр, которая в 16.50 6

августа 19 танками БТ-5

и БТ-7

атаковала противника. Рота, используя высокие маневренные качества

танков БТ, начала атаку на большой скорости, но достигнув лощины между высотами

Пулеметная Горка и Заозёрная

, была вынуждена снизить темп атаки, а потом и вовсе

остановиться. Только двум БТ-5

удалось преодолеть заболоченную лощину и

прорваться к высоте Заозёрная

. Остальные танки просто застряли в болоте.

В 16.55 был дан сигнал к атаке 2-му танковому батальону 2-й МБр. Батальон начал

наступление в трехэшелонном составе. Достигнув переднего края обороны

противника, батальон начал быстро продвигаться вперед, уничтожая пехоту

противника и средства его противотанковой обороны. Однако из-за большой

заболоченности местности темп атаки резко снизился. К 17.20 половина танков

участвовавших в атаке застряла на подступах к высоте Пулеметная Горка. Многие

из них были подбиты противотанковыми орудиями, установленными на высоте. Одними

из первых были подбиты танки БТ командира, комиссара и начальника штаба

батальона, а также танки двух командиров рот, так как они имели поручневые

антенны и резко выделялись из общей массы танков. Управление батальоном

нарушилось, уцелевшие танки остановились и стали вести огонь с места по высоте

Пулеметная Горка. Командир батальона капитан Меньшов

часть

уцелевших танков направил на эту высоту с заданием уничтожить огневые точки,

мешавшие продвижению 120-го стрелкового полка. 12 танков вместе

с пехотой 118-го и 119-го полков атаковали высоту Заозёрная

. Танки атаковавшие

высоту Пулеметная Горка не смогли преодолеть ее крутые скалистые склоны. Атака

высоты Заозёрная

была более успешной: 7 танков достигли

ее юго-восточных склонов и к 22.00

6 августа совместно с пехотой

118-го и 119-го полков захватили высоту Заозёрная

.

Японцы не просто оборонялись, но и предпринимали яростные контратаки. Только за 7 августа они контратаковали 13 раз, а 200-метровый участок нашей территории в районе Заозёрной находился в японских руках до 9 августа.

Наконец, разбитые советскими войсками японцы 11

августа запросили

перемирия. В этот же день в 12.00 по местному времени боевые действия были

прекращены. Наша территория была полностью очищена и граница восстановлена.

13 числа состоялся обмен трупами. В сводке Генштаба Японии говорилось, что японцы

потеряли 526 убитыми и 913 ранеными. Наши потери они оценивали в 792 убитых и 3279 раненых. В приказе же Наркома обороны Ворошилова

по итогам Хасанских событий

была названа цифра в 408 убитых и 2807 раненых.

Из своей неудачи в

конфликте на озере Хасан

японцы никаких уроков не извлекли, и в следующем году точно с такими же целями – оттянуть на

себя побольше советских войск в преддверии наступавшей Польской кампании – и

точно под таким же предлогом – незначительное изменение существующей границы –

японцы развернули более широкомасштабный конфликт на реке .

Смотрите также:

|

Даманский конфликт Типы и численность самолётов американской авиации Типы и численность вертолётов вооружённых сил США Нас ждёт возрождение Арабского халифата Операция «Немыслимое» Самые результативные снайперы

|

аршин, бочка, ведро, верста, вершок, доля, дюйм, золотник, линия, пуд, сажень, точка, фунт, чарка, шкалик, штоф

Народы России, их численность и процент

Конфликт в районе озера Хасан был обусловлен внешнеполитическими факторами и весьма непростыми отношениями внутри правящей элиты Японии. Немаловажной деталью было и соперничество внутри самой японской военно-политической машины, когда распределялись средства на усиление армии, а наличие даже мнимой военной угрозы могло дать командованию Корейской армии Японии неплохую возможность напомнить о себе, учитывая, что первоочередными на тот момент были операции японских войск в Китае, так и не приносившие желанного результата.

Еще одной головной болью Токио являлась военная помощь, шедшая из СССР в Китай. Оказать в этом случае военное и политическое давление было возможно, организовав масштабную военную провокацию с видимым внешним эффектом. Оставалось найти слабое место советской границы, где можно было бы успешно осуществить вторжение и проверить боеспособность советских войск. И такой район был найден в 35 км от Владивостока.

Знак «Участнику Хасанских боев». Учрежден 5 июня 1939 г. Награждался рядовой и командный состав советских войск, принимавших участие в боях у озера Хасан. Источник : phalera. net

И если с японской стороны на данном участке к границе подходила железная дорога и несколько шоссейных, то с советской стороны существовала одна грунтовая дорога, сообщение по которой нередко прерывалось во время летних дождей. Примечательно, что до 1938 года этот район, где действительно не было четкой разметки границы, никого не интересовал, и вдруг в июле 1938 года японский МИД активно занялся этой проблемой.

С каждым днем конфликт разрастался, грозя перерасти в большую войну

После отказа советской стороны отвести войска и инцидента с гибелью японского жандарма, застреленного советским пограничником на спорном участке, напряженность стала возрастать день ото дня. 29 июля 1938 г. японцы предприняли атаку на советский пограничный пост, но после жаркого боя были отброшены. Вечером 31 июля нападение повторилось, и тут японским войскам уже удалось вклиниться на 4 километра вглубь советской территории. Первые попытки выбить японцев силами 40-ой стрелковой дивизии успеха не имели. Однако и у японцев все шло не блестяще — с каждым днем конфликт разрастался, грозя перерасти в большую войну, к которой Япония, завязшая в Китае, была не готова.

Рихард Зорге сообщил в Москву: «Японский генеральный штаб заинтересован в войне с СССР не сейчас, а позднее. Активные действия на границе предприняты японцами, чтобы показать Советскому Союзу, что Япония все еще способна проявить свою мощь». Тем временем в тяжелых условиях бездорожья, слабой готовности отдельных частей продолжалось сосредоточение сил 39-го стрелкового корпуса Красной Армии. С большим трудом в районе боевых действий удалось собрать 15 тыс. человек, имевших на вооружении 237 орудий, 285 танков (из имевшихся в составе корпуса 32 тыс. человек, 609 орудий и 345 танков). Для поддержки с воздуха направлялись 250 самолетов.

Сопка Заозерная. Одна из ключевых высот у озера Хасан. Высота 157 метров, крутизна

склонов до 45 градусов. Источник фото: zastava-mahalina.narod.ru

Если в первые дни конфликта из-за плохой видимости и, видимо, надежды, что конфликт все же удастся уладить дипломатическим путем, советская авиация не применялась, то начиная с 5 августа японские позиции подверглись массированным авиаударам. Для разрушения японских укреплений была привлечена авиация, в том числе тяжелые бомбардировщики ТБ-3. В силу отсутствия противодействия в воздухе советские истребители привлекались для нанесения штурмовых ударов по японским войскам. Причем цели советской авиации находились не только на захваченных сопках, но и в глубине корейской территории.

Японская проба сил закончилась провалом

Отмечалось: «Для поражения японской пехоты в окопах и артиллерии противника в основном применяли фугасные бомбы— 50, 82 и 100 кг, всего их было сброшено 3651 бомба. 6 штук фугасных бомб 1000 кг на поле боя 06.08.38 были применены исключительно с целью морального воздействия на пехоту противника, причем эти бомбы были сброшены в районы пехоты противника после того, как эти районы основательно были поражены группами СБ-бомбами ФАБ-50 и 100.

Схема боевых действий у озера Хасан. Источник фото: wikivisually.com

Пехота противника металась в оборонительной полосе, не находя укрытия, так как почти вся основная полоса их обороны покрывалась сильным огнем от разрывов бомб нашей авиации. 6 бомб 1000 кг, сброшенные в этот период в районе высоты Заозерная, потрясли воздух сильными взрывами, грохот разрыва этих бомб по долинам и горам Кореи был слышен за десятки километров. Высота Заозерная после разрыва 1000 кг бомб несколько минут находилась закрытой дымом и пылью. Нужно полагать, что в тех районах, где были сброшены эти бомбы, японская пехота от контузии и камней, выбрасываемых из воронок разрывом бомб, была выведена на 100% из строя». Совершив 1003 вылета, советская авиация потеряла от огня зенитной артиллерии два самолета — один СБ и один И-15. Небольшие потери в авиации объяснялись слабостью японской ПВО. Противник имел на участке конфликта не более 18−20 зенитных стволов и не мог оказать серьезного противодействия.

Советский флаг вблизи вершины сопки Заозерная, август 1938 г. Источник фото:

mayorgb.livejuornal.com

А бросить в бой собственную авиацию значило начать широкомасштабную войну, к которой ни командование Корейской армии, ни Токио не были готовы. С этого момента японская сторона начинает судорожно искать выход из сложившейся ситуации, требовавшей как сохранить лицо, так и прекратить боевые действия, уже не сулившие японской пехоте ничего хорошего. Развязка наступила, когда 8 августа советские войска начали новое наступление, имея подавляющее военно-техническое превосходство. Атака танков и пехоты велась уже исходя из военной целесообразности и без учета соблюдения границы. В итоге советским войскам удалось овладеть Безымянной и еще рядом высот, а также закрепиться вблизи вершины Заозерной, где был водружен советский флаг. 10 августа начальник штаба 19-й телеграфировал начальнику штаба Корейской армии: «С каждым днем боеспособность дивизии сокращается. Противнику нанесен большой урон. Он применяет все новые способы ведения боя, усиливает артиллерийский обстрел. Если так будет продолжаться и далее, существует опасность перерастания боев в еще более ожесточенные сражения. В течение одних— трех суток необходимо определиться по поводу дальнейших действий дивизии… До настоящего момента японские войска уже продемонстрировали противнику свою мощь, а потому, пока еще возможно, необходимо принять меры по разрешению конфликта дипломатическим путем». В тот же день в Москве начались переговоры о перемирии и в полдень 11 августа военные действия были прекращены.

В стратегическом и политическом плане японская проба сил, а по большому счету военная авантюра закончилась провалом. Не будучи готовыми к большой войне с СССР, японские части в районе Хасана оказались заложниками создавшейся ситуации, когда дальнейшее расширение конфликта было невозможно, а отступать, сохранив престиж армии, тоже нельзя. Хасанский конфликт не привел и к сокращению военной помощи СССР Китаю. В то же время бои на Хасане выявили ряд слабых мест как войск Дальневосточного военного округа, так и Красной Армии в целом. Советские войска понесли видимо даже большие, чем противник, потери, слабым на первоначальном этапе боев оказалось взаимодействие между пехотой, танковыми частями и артиллерией. Не на высоком уровне оказалась разведка, не сумевшая точно обозначить позиции противника. Потери Красной Армии составили 759 человек убитыми, 100 чел. умершими в госпиталях, 95 чел. пропавшими без вести и 6 чел., погибшими в результате несчастных случаев. 2752 чел. было ранено или заболело (дизентерия и простудные заболевания). Японцы признали потерю 650 убитыми и 2500 чел. ранеными.

Бои на Хасане в июле-августе 1938 года стали далеко не первым и не последним военным столкновением СССР и Японии на Дальнем Востоке. Менее чем через год началась необъявленная война в Монголии на Халхин-Голе, где, советским войскам придется столкнуться с частями уже не Корейской, а Квантунской армии Японии.

Источники:

Гриф секретности снят: Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах. Статистическое исследование. М., 1993.

Кошкин А. Японский фронт маршала Сталина. Россия и Япония: тень Цусимы длиною в век. М., 2003.

«На границе тучи ходят хмуро.». Сборник к 65-летию событий у озера Хасан. М., 2005.

Изображение для лида: iskateli64.ru

Изображение для анонса материала на главной странице: waralbum.ru

В 1938 году на Дальнем Востоке разгорелись жаркие столкновения между силами Красной армии и императорской Японии. Причиной конфликта послужили притязания Токио на владение отдельными территориями, принадлежащими Советскому Союзу в приграничном районе. Эти события вошли в историю нашей страны как бои у озера Хасан, а в архивах японской стороны они упоминаются как «инцидент у высоты Чжангуфэн».

Агрессивное соседство

В 1932 году на карте Дальнего Востока появилось новое государство, называвшееся Маньчжоу-го. Оно явилось результатом оккупации Японией северо-восточной территории Китая, создания там марионеточного правительства и восстановления некогда правившей там династии Цин. Эти события послужили причиной резкого осложнения обстановки вдоль государственной границы. Последовали систематические провокации со стороны японского командования.

Разведка РККА многократно доносила о масштабной подготовке Квантунской армии противника к вторжению на территорию СССР. В связи с этим советское правительство предъявляло японскому послу в Москве Мамору Сигэмицу ноты протеста, в которых указывало на недопустимость подобных действий и их опасные последствия. Но дипломатические меры желаемого результата не принесли, тем более что правительства Англии и Америки, заинтересованные в эскалации конфликта, всячески его подогревали.

Провокации на границе

С 1934 года с Маньчжурской территории совершались систематические обстрелы пограничных подразделений и близлежащих населённых пунктов. Кроме того, засылались как одиночные террористы и шпионы, так и многочисленные вооружённые отряды. Воспользовавшись сложившейся обстановкой, активизировали свою деятельность и контрабандисты.

Архивные данные свидетельствуют о том, что за период с 1929 по 1935 годы только на одном участке, контролируемом Посьетским погранотрядом, было пресечено свыше 18 520 попыток нарушения границы, изъято контрабандных товаров на сумму около 2,5 млн. рублей, 123 200 рублей золотой валюты и 75 килограммов золота. Общая же статистика за период с 1927 по 1936 года показывает весьма внушительные цифры: задержано 130 000 нарушителей, из которых 1200 - шпионов, изобличённых и признавших свою вину.

В эти годы прославился знаменитый пограничник - следопыт Н. Ф. Карацупа. Он лично сумел задержать 275 нарушителей государственной границы и предотвратить переброску контрабандных товаров на сумму, превышающую 610 тысяч рублей. Об этом бесстрашном человеке знала вся страна, и его имя навсегда осталось в истории погранвойск. Также прославились его товарищи И. М. Дробанич и Е. Серов, задержавшие не один десяток нарушителей границы.

Пограничные районы в условиях военной угрозы

За весь период, предшествующий событиям, в результате которых озеро Хасан стало центром внимания советской и мировой общественности, с нашей стороны не было произведено ни одного выстрела по маньчжурской территории. Это важно учесть, так как данный факт опровергает любые попытки приписать советским войскам действия, носящие провокационный характер.

Поскольку военная угроза со стороны Японии принимала всё более ощутимые формы, командованием РККА были предприняты действия по усилению пограничных отрядов. С этой целью в район возможного конфликта были направлены части Дальневосточной армии, разработана и согласована с Верховным командованием схема взаимодействия пограничников с подразделениями укрепрайонов. Была также проведена работа с жителями приграничных посёлков. Благодаря их помощи в период с 1933 по 1937 годы удалось пресечь 250 попыток проникновения шпионов и диверсантов на территорию нашей страны.

Предатель-перебежчик

Началу военных действий предшествовал неприятный инцидент, происшедший в 1937 году. В связи с активизацией возможного противника перед органами госбезопасности Дальнего Востока была поставлена задача повысить уровень деятельности разведки и контрразведки. С этой целью был назначен новый начальник НКВД, комиссар по безопасности 3 ранга Г. С. Люшков. Однако, приняв дела у своего предшественника, он предпринял действия, направленные на ослабление верных ему служб, а 14 июня 1938 года, перейдя границу, сдался японским властям и попросил политического убежища. В дальнейшем, сотрудничая с командованием Квантунской армии, он нанёс значительный вред советским войскам.

Мнимые и истинные причины конфликта

Официальным предлогом нападения со стороны Японии были претензии в отношении территорий, окружающих озеро Хасан и прилегающих к реке Туманной. Но в действительности причиной послужила помощь, оказываемая Советским Союзом Китаю в его борьбе с интервентами. Для отражения нападения и защиты государственной границы 1 июля 1938 года дислоцируемая на Дальнем Востоке армия была преобразована в Краснознамённый Дальневосточный фронт под командованием маршала В. К. Блюхера.

К июлю 1938 события приняли необратимый характер. Вся страна следила за тем, что происходило за тысячи километров от столицы, там, где на карте было обозначено ранее мало кому известное название — Хасан. Озеро, конфликт вокруг которого грозил перерасти в полномасштабную войну, было центром всеобщего внимания. И вскоре события стали стремительно развиваться.

Год 1938. Озеро Хасан

Активные боевые действия начались 29 июля, когда, предварительно выселив жителей приграничных деревень и разместив вдоль границы огневые позиции артиллерии, японцы начали обстрел нашей территории. Для своего вторжения враги выбрали Посьетский район, изобилующий низменностями и водоёмами, одним из которых было озеро Хасан. Находящаяся на возвышенности, расположенной в 10 километрах от Тихого океана и в 130 километрах от Владивостока, эта территория являлась важным стратегическим участком.

Через четыре дня после начала конфликта особо ожесточённые бои развернулись на сопке Безымянной. Здесь одиннадцать героев-пограничников сумели противостоять пехотной роте противника и удерживать позиции до прибытия подкрепления. Ещё одним местом, куда был направлен удар японцев, стала высота Заозёрная. Приказом командующего войсками маршала Блюхера сюда для отражения врага были направлены вверенные ему подразделения РККА. Важную роль в удержании этого стратегически важного участка сыграли бойцы стрелковой роты при поддержке взвода танков Т-26.

Завершение военных действий

Обе эти высоты, а также участок, окружающий озеро Хасан, оказались под шквальным огнём японской артиллерии. Несмотря на героизм советских солдат и понесённые ими потери, к вечеру 30 июля неприятелю удалось захватить обе сопки и закрепиться на них. Далее события, которые хранит история (озеро Хасан и бои на его берегах), представляют собой сплошную цепь военных неудач, повлёкших за собой ничем не оправданные человеческие жертвы.

Анализируя ход боевых действий, Верховное командование вооружённых сил СССР пришло к выводу, что большинство из них были вызваны неправильными действиями маршала Блюхера. Его отстранили от командования, а впоследствии арестовали по обвинению в пособничестве врагу и шпионажу.

Недостатки, выявленные в ходе боёв

Усилиями частей Дальневосточного фронта и погранвойск враг был отброшен за пределы страны. Закончились военные действия 11 августа 1938 года. Основную задачу, поставленную перед войсками, они выполнили — территория, прилегающая к государственной границе, была полностью очищена от захватчиков. Но победа досталась неоправданно дорогой ценой. Среди личного состава РККА насчитывалось 970 человек погибшими, 2725 ранеными и 96 пропавшими без вести. В целом этот конфликт показал неподготовленность Советской армии к ведению масштабных военных действий. Печальной страницей в истории вооружённых сил страны стало озеро Хасан (1938 год).

Тридцатые годы XX столетия выдались крайне сложными для всего мира. Это касается как внутренней ситуации во многих государствах мира, так и международной обстановки. Ведь на всемирной арене в этот период все сильнее развивались глобальные противоречия. Одним из них стал советско-японский конфликт в конце десятилетия.

Предпосылки сражений за озеро Хасан

Руководство Советского Союза буквально одержимо внутренними (контрреволюционными) и внешними угрозами. И эта идея в немалой степени оправдана. Со всей очевидностью разворачивается угроза на западе. На востоке в середине 1930-х Китай оккупирован которая уже бросает хищные взгляды на советские земли. Так, в первой половине 1938 года в этой стране разворачивается мощная антисоветская пропаганда, призывающая к «войне против коммунизма» и к откровенному захвату территорий. Такой агрессии японцев способствует их новоприобретенный партнер по коалиции - Германии. Положение усугубляется тем, что западные государства, Англия и Франция, всячески оттягивают подписание какого-либо договора с СССР о взаимной защите, надеясь спровоцировать тем самым взаимное уничтожение их естественных врагов: Сталина и Гитлера. Вполне распространяется эта провокация

и на советско-японские отношения. В начале правительство Японии все чаще начинает говорить о надуманных «спорных территориях». В начале июля центром событий становится расположенное в приграничной зоне озеро Хасан. Здесь все плотнее начинают сосредотачиваться формирования Квантунской армии. Эти действия японская сторона оправдала тем, что пограничные зоны СССР, расположенные вблизи этого озера, являются территориями Манчжурии. Последний регион, в общем-то, никак не являлся исторически японским, он принадлежал Китаю. Но Китай в предыдущие годы был сам оккупирован императорской армией. 15 июля 1938 года Япония потребовала вывода советских пограничных формирований с этой территории, мотивируя это тем, что они принадлежат Китаю. Однако МИД СССР жестко отреагировал на такое заявление, предоставив копии соглашения России с Поднебесной еще от 1886 года, где прилагались соответствующие карты, доказывающие правоту советской стороны.

Начало сражений за озеро Хасан

Однако Япония вовсе не была намерена отступаться. Невозможность аргументировано обосновать свои претензии на озеро Хасан ее не остановили. Разумеется, в этом районе была усилена и советская защита. Первая атака последовала 29 июля, когда рота Квантунской армии пересекла и атаковала одну из высот. Ценой значительных потерь японцам удалось овладеть этой высотой. Однако уже на утро 30 июля на помощь советским пограничникам пришли более весомые силы. Японцы несколько дней безуспешно атаковали оборону оппонентов, ежедневно теряя значительной количество техники и живой силы. Битва у озера Хасан была завершена 11 августа. В этот день было объявлено перемирие между войсками. По обоюдному согласию сторон было принято решение, что межгосударственная граница должна быть установлена согласно договору России и Китая от 1886 года, поскольку никакого позднейшего соглашения по этому поводу на тот момент не существовало. Таким образом, озеро Хасан стало безмолвным напоминанием о столь бесславном походе за новыми территориями.